打造“征藏+傳播”新模式

7月21日,“小文物·大時代”第二季暨“所得·所見”項目啟動儀式在毛澤東同志主辦農民運動講習所舊址紀念館(簡稱農講所紀念館)舉行。活動由廣州市文化廣電旅游局(廣州市文物局)指導,毛澤東同志主辦農民運動講習所舊址紀念館主辦,旨在呼應廣州首個紅色文化宣傳月主題,促進紅色資源共享,推動革命精神薪火相傳,培育和打造廣州獨特的紅色文旅品牌,讓革命遺存“活起來”。

追尋“文物生活史”

連接文物內涵與觀眾情感

今年是農講所紀念館建館70周年。數代紀念館人持之以恒、孜孜不輟投入征藏事業,積累了眾多重要的藏品,使許多原本散落各處的革命文物得到妥善的保存和展示。

2021年,基于農講所紀念館“歷史實景地”和“公共紀念館”合二為一的鮮明特點,相當數量的館藏文物的獨一性、歷史性,農講所紀念館推出了“小文物·大時代”紅色文化傳播項目,取得了良好的效應。與第一季相比,“小文物·大時代”第二季進行了全面提升,聚焦農講所紀念館藏品的入藏經歷,以線上線下聯動的形式,將文物的“內心”與觀眾的情感連接起來,打造具創新性、普適性的紅色文物入藏與傳播機制。項目將藏品的探查、發現、入藏、研究、展示、傳播全鏈條聚合成為一個整體,讓紅色文物征藏的“幕后故事”與大眾傳播無縫連接;以“文物生活史”的眼光呈現藏品,追尋其使用、流傳的脈絡,在真實的歷史時空中,將之與使用者的人生際遇相關聯,使之成為觀照時代、引發共鳴的有效媒介。

“所得·所見”是2023“小文物·大時代”第二季推出的全新品牌項目,將以定期發布的形式,結合紀念館入藏動態和館藏資源,以新聞發布、視頻講述、網絡直播,以及沙龍、夜話、分享會等形式,圍繞藏品展開新鮮活潑的講述。

“小文物·大時代”第二季活動還將啟動構建“三農”主題物證科學、規范、可推廣的評價與征集體系,推動對相關文化資源的整合、發掘與保護。

《農民問題叢刊》原件首度展出

首回展呈現八大看點

農講所紀念館是一座全面反映大革命時期第一至第六屆農講所辦學情況與農民運動發展歷程的專題性博物館,二十世紀六七十年代,農講所紀念館工作人員已在全國征集調查第六屆農講所學員、教員的文物資料。二十世紀八九十年代,在繼續征集第六屆農講所學員、教員文物資料的同時,開展第一至第五屆農講所學員、教員文物資料的征集調查工作。21世紀初,歷屆學員陳敘倫、張明遠、曹廣化、王首道等及部分農講所教員的一批具有重要價值的文物資料得以入藏。自2018年起,館方組成多個工作組分赴全國各地,訪故居,探遺址,尋后人,查線索。2023年,“歷屆農講所學員足跡尋訪”專題項目啟動。目前,農講所紀念館已收藏各類文物與資料6000余件/套,形成了獨具特色的藏品體系。

《農民問題叢刊》

7月21日在農講所紀念館崇圣殿舉行的“所得·所見”首回展中,館方多年來征藏工作的成果得以系統地與觀眾見面,不少展品從未公開展出過。館方負責人介紹,此次展覽有八大看點:1.首度同場展出彭湃、阮嘯仙、周其鑒、黃學增相關文物;2.首度展出毛澤東同志主編、館藏一級文物《農民問題叢刊》原件;3.首度集中展出蕭楚女的相關文物;4.首度集中展出農講所學員解學海之子解嘉麟捐贈的代表性文物;5.首度集中展出農講所學員劉友珊之子劉毓璋捐贈的代表性藏品;6.展出的文物征集渠道廣,以捐贈為主,也展出通過撥交和購買渠道入藏的代表性文物;7.征集地域廣,涵蓋海南、內蒙古、北京、河北、安徽、江西、江蘇、廣西、陜西、四川、廣東等;8.大部分文物是烈士遺物。

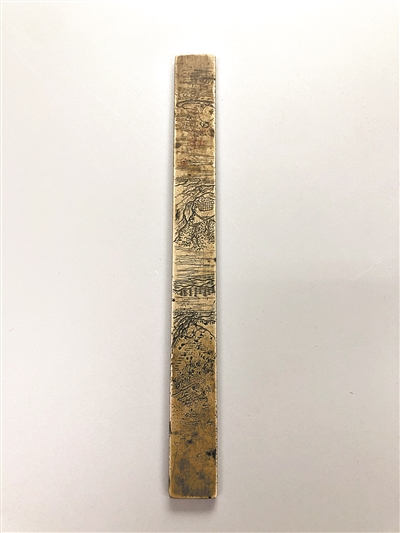

劉友珊父子的銅鎮紙

年內還將推出多場活動

攜手各界完善紅色征藏與傳播

活動現場的沙龍環節,第六屆農講所學員吳芝圃后人佀志廣、廣東省文物鑒定站原站長肖洽龍、廣東省博物館副館長阮華端、中山大學歷史系博士黃素娟、農講所紀念館副館長雍玲玲等就藏品的征藏、展示、傳播等方面展開了深入討論。

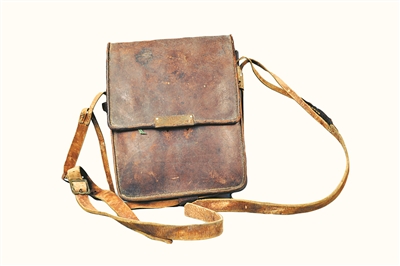

吳芝圃的公文包

參加活動的專家學者們表示,農講所紀念館的藏品是重要的歷史見證物,承載著革命先烈的信念,凝聚著跨越時空的力量。捐贈者、收藏者、研究者,以及社會大眾對之投入的關注和心血,彰顯了文化發展的使命擔當、血脈傳承的家國情懷。農講所是一個匯聚了信仰與理想、忠貞與奮進的舞臺,這些寶貴的精神財富需要被更多的人所知、所念。要讓文物真正“活起來”,需要更多的人加入征藏、研究、傳播的行列,共同完善紅色資源收藏、展示和利用體系。

館方負責人介紹,“小文物·大時代”第二季還將在年內推出多場重點活動,歡迎大家踴躍參與。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網