廣州創新文化發展模式 優化文化發展格局 打造城市專屬文化品牌

廣州模式

名城廣州,文化名城。“海上絲綢之路發祥地、近現代革命策源地、嶺南文化中心地、改革開放前沿地”——這“四地”表述提綱挈領地描摹出了廣州文化的總體形象。今天的廣州,深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神,深化落實省委“1+1+9”工作部署,實施市委“1+1+4”工作舉措,著力打造“紅色文化、嶺南文化、海絲文化、創新文化”四大城市文化品牌,努力推動城市文化綜合實力出新出彩,呈現出城市文明不斷提升、文化事業繁榮發展、文化產業不斷增強、文旅融合持續深化的良好態勢。

創新文化發展模式,優化文化發展格局,是城市文化動態演進的必由之路,是文化與社會共振,與民眾需求呼應的必然結果,更是一座大都市在文化建設上的責任擔當。

廣州全國重點文物保護單位增至33處,省級文物保護單位增至49處,市級以上文物保護單位數量達到424處。

廣州圖書館單體建筑面積9.8萬平方米,是世界以城市命名面積最大的公共圖書館。

廣州目前共普查出紅色旅游資源619項,其中物質遺存類526項、人文活動類93項。

在去年的文交會上,廣州在全國率先舉行了文旅新業態成果展示會,簽約11項重點文化產業項目、合同金額達182億元。

紅棉樹下,走過一代代廣州人

廣州是一座以“英雄花”為市花的城市。每年春季,廣州滿城紅棉綻放,如漫卷的紅旗。

十年前,攝影師吳呂明搬到了與廣州農講所舊址一墻之隔的芳草街。農講所院中,有一株巨大的紅棉樹。十年來,他看到農講所進行了全面的維修翻新、林木保育,也看到越來越多的單位組織黨員干部在這紅棉樹下走過,舉行形式多樣的參觀學習,“老黨員重溫入黨誓詞,新黨員熱血宣誓入黨的景象經常可見。到農講所打卡成為潮流。”

他也拍下了許多身著漢服的少男少女在農講所的紅墻下、綠蔭中,留下靚麗的身影,以及那些稚氣未脫,戴著大大的“學士帽”來參加“開筆禮”的孩子們。

“英雄”是廣州的一塊城市文化品牌。廣州的紅色資源、近代革命資源極為豐富,作為中國紅色旅游資源普查試點城市,目前共普查出紅色旅游資源619項,其中物質遺存類526項、人文活動類93項,為全國紅色旅游資源普查提供了“廣州經驗”。這些資源分布普遍,形態多樣,如何根據它們不同的特點,開發出成體系、上規模、有廣泛影響力的文化產品,正是這幾年廣州的文化旅游主管部門,以及相關領域的專家和一線工作人員們,孜孜以求的事情。

近年來,廣州大力推進紅色文化傳承弘揚示范區建設。高標準完成中共三大會址紀念館、農講所、廣州起義紀念館、中華全國總工會舊址紀念館等一批紅色場館改造提升,成為全省和全市慶祝建黨100周年系列活動的重要場館。全市共建成愛國主義教育基地85個,納入統計的16個紅色旅游景區年均接待超過3000萬人次。

廣州的“英雄”主題表達,形式也越來越靈活多樣:建黨百年大型原創組歌《我篤信你》、電影《中國醫生》、雜技劇《化·蝶》、芭蕾舞劇《旗幟》等一批精品劇目亮相;舉辦百年風華·時代畫卷——廣州美術經典中的黨史展,以經典名家之作譜寫紅色史詩;推出慶祝建黨100周年系列展覽,為黨史學習教育提供生動豐富的素材。舞劇《到那時》、粵劇《山鄉風云》等入選文化和旅游部“慶祝中國共產黨成立100周年舞臺藝術精品創作工程”重點扶持作品;1000余場(次)慶祝建黨100周年系列文化藝術活動,全面展示了廣州“英雄”城市底色。

這些耀眼的數字,這些做細做實的工作,散作滿天星斗,飛入廣州的尋常百姓家,化成人們的情感記憶。

不久前,廣州市文廣旅局新組建了革命文物處,并持續開展紅色革命遺址普查建檔,加強紅色文化教育宣傳,舉辦紅色教育“五進”和“不忘初心、紅色之旅”活動,推出紅色旅游精品線路,打造紅色文化遺產游徑。中共三大會址紀念館紅色旅游案例也入選了全國紅色旅游發展典型案例。可以想見,未來廣州的革命文物管理、規劃、推廣、研究,會有更多的新亮點。

永慶坊里,傳統與當代交織

正在新疆美術館舉行的“新疆是個好地方”對口援疆19省市非物質文化遺產展的廣東展區,一眼望去,就是微縮版的“永慶坊”。

在這條“永慶坊騎樓街”上,5個廣東代表性非遺項目——廣東醒獅、廣繡、廣彩瓷燒制技藝、廣東剪紙、佛山彩燈——各自開了特色門店,趙偉斌、譚展鵬、周承杰等代表性傳承人作為“店主”在各自的“店鋪”內展示其獨特技藝,展現廣東非遺的文化內涵和當代價值。

永慶坊是極富人文底蘊的西關老街區,西關大屋的集萃地,也是廣州首個非遺街區的誕生地。從2020年8月“開街”以來,位于曾經的“百貨之肆,五都之市,天下商貿聚焉”之地的這里,因著廣繡、廣彩、琺瑯、牙雕、醒獅、古琴、欖雕、簫笛等的集湊,已日漸生長成生機勃勃的文化生態圈,冒出眾多新業態。9月26日,UCCA Lab的華南首展就選擇了這里,何為、崔小清、Noise Temple三組藝術家與醒獅代表性傳承人趙偉斌等攜手,以涉及裝置、新媒體以及聲音藝術等多領域的藝術表現形式,對廣州琺瑯、廣州欖雕、廣東醒獅和嶺南古琴進行了全新的演繹。你可以走進醒獅的獅頭里,拉動繩子體驗舞獅;也可以走進迷宮,在聚光燈下細細觀看欖雕……作為曾以“廣作”享譽世界的廣州,今天通過“非遺+旅游”“非遺+商業”“非遺+文創”等新模式,正在讓古老的文化財富綻放出全新的光彩。

永慶坊改造后成了網紅打卡地。

“一江兩岸三帶”“城市傳統中軸線”“城市新中軸線”建設效果顯著,北京路文化核心區、荔枝灣涌景觀帶等文化景觀建設不斷完善。花城廣場、廣州新圖書館、海心沙、廣州大劇院等建筑集群的嶺南文化內涵不斷充實,形成了若干具有文化特色鮮明的文化設施群。“十三五”期間又新建成了粵劇藝術博物館、南漢二陵博物館、廣州市城市規劃展覽中心、廣州報業文化中心、廣州市國家檔案館新館二期、廣州紀錄片研究展示中心等社會民生文化領域基礎設施。廣州文化館、廣州美術館完成主體工程建設,廣州科學館正式開工,建成后將圍繞廣州塔南廣場形成“嶺南文化廣場”,在珠江南岸再添一個新的“城市客廳”。

廣州圖書館單體建筑面積9.8萬平方米,是世界以城市命名面積最大的公共圖書館,也是世界上最繁忙的城市圖書館,各項服務指標躋身世界公共圖書館前列。廣州大劇院躋身“世界十大歌劇院”,每年上演各類演出近400場。省級重大標志性工程“三館合一”項目(廣東美術館、廣東非物質文化遺產展示中心、廣東文學館)落戶廣州……廣州市社科院發布的報告指出,近年來,廣州嶺南文化內涵與現代精神相結合的多層次文化景觀體系越來越完善。

市民于假期來到廣州圖書館看書。

海絲路上,躍動著嶺南“花語”

在中國現代考古學百年之際,由國家文物局指導,中國考古學會等主辦發布的“百年百大考古發現”中,“廣東廣州南越國宮署遺址及南越王墓”從321個候選項目中突圍而出,成功入選。

廣州近年來不斷加大經費投入,加強對各類歷史文化資源的保護。設立文物保護專項資金補助文物修繕、研究、監管和考古調查勘探,并對歷史建筑的修繕、非遺保護和非國有博物館建設等給予資金扶持。2016年至2020年4月,廣州市級財政已安排落實2.3億元的文物保護專項資金,累計補助631個文物保護、修繕、保養項目,其中補助國有不可移動文物修繕、保養項目205個,補助經費0.74億元,補助非國有不可移動文物修繕、保養項目426個,補助經費0.99億元,有力地推動了全市不可移動文物修繕保護工作的開展。目前,全市全國重點文物保護單位增至33處,省級文物保護單位增至49處,市級以上文物保護單位數量達到424處。歷史文化街區 26片、歷史風貌區19片、歷史建筑817處。中山六路、廣雅中學、陂頭嶺、金蘭寺考古取得重大發現,城市歷史文化底蘊進一步豐厚。

廣州完成了面向2035年廣州歷史文化名城保護規劃修編,實現歷史文化遺存管理有章可循;扎實開展恩寧路、北京路、新河浦等歷史文化街區活化利用,形成了可展示可借鑒的“廣州經驗”。

南越國宮署、南越王墓兩處大遺址也是“海上絲綢之路”的重要見證。古代中國海上絲綢之路萌芽于先秦,開辟于秦漢,繁榮于唐宋,鼎盛于明清。通過凝固在文物和史跡中的記憶,有著兩千多年歷史的海上絲綢之路依然煥發生機,講述著交流互鑒的海洋文明史。2018年,由廣州、南京、寧波共同發起,各海絲申遺城市攜手成立了海絲保護和聯合申遺城市聯盟,并簽署了海絲保護和聯合申遺城市聯盟章程。截至目前,已有廣州、寧波、南京、漳州、澳門、長沙等26個城市加入聯盟。在西太平洋的漫長海岸線上,一個個港口城市連接成線,所連接的區域成為中國海上絲綢之路核心地區,集中展示了歷史上黃渤海、長江流域、東海及臺灣海峽、南海及珠江流域等區域連結中國廣闊的內陸腹地,與日本列島、朝鮮半島以及東亞、東南亞和南亞等地活躍交流的航海實踐,見證了人類依托海洋,通過各港口城市建立起全球性商貿、文化、技術、人員交流網絡的輝煌歷程。

南越王博物院(西漢南越國史研究中心)

廣州充分發揮海絲申遺聯盟牽頭城市作用,實施海絲申遺三年行動計劃,成立海上絲綢之路文化遺產保護管理研究中心,主辦海絲學術會議,舉辦海絲主題展覽,打造“絲路花語”文化品牌,基本完成南海神廟、光孝寺等本市海絲史跡點本體保護和周邊環境整治工作。廣州正推動建立和完善南海(含北部灣及珠江流域)區域合作機制。而將原西漢南越王博物館、南越王宮博物館兩大主題館合并為“南越王博物院”,無疑將進一步加強海絲的相關研究和推廣力度。

創新途中,踐行敢為人先的精神

“文化創新的本質是開放。”香港中文大學(深圳)講席教授、全球與當代中國高等研究院院長鄭永年認為,廣州文化開放的特質由來已久。作為嶺南文化中心地、古代海上絲綢之路的發祥地、中國近現代革命的策源地、改革開放的前沿地,廣州蘊藏著極為豐富的文化資源,其凝聚和體現著廣州開放、包容、務實和敢為人先的城市精神。

從2017開始每年一屆的“廣州文交會”已成為“最廣州”的文化名片。2020廣州文交會期間,亞洲游戲與電子競技發展論壇、廣州TTG電競明星邀請賽、國際兒童電影展、國際紀錄片節、大學生電影節、粵港澳大灣區電影之夜等一系列數字娛樂產業和電影產業活動輪番登場,讓市民群眾享受了一場別開生面的文化盛宴。也是在這次文交會上,廣州在全國率先舉行了文旅新業態成果展示會,簽約11項重點文化產業項目、合同金額達182億元,數字內容產業成為文化產業發展的新動能。2021年,廣州文交會正在積極籌備,提升由市政府主辦,進一步創新辦會模式,擴大辦會規模,將打造成粵港澳大灣區文化產業交易盛會。

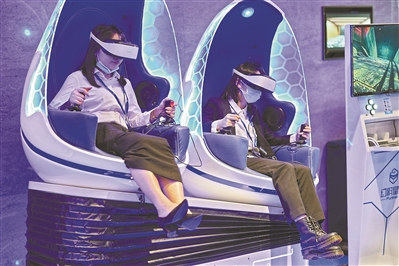

市民于文交會現場體驗VR數字裝備。

除了“文交會”,廣州還有“演交會”。廣州演藝交易會規模和影響力位居國內同類演出交易會前列。2020年,全球45個國家和地區200多家劇院、近百家演出經紀公司通過線上、線下相結合的方式參與。

供給方式的創新,正在大幅提升廣州的公共文化服務效能。廣州用科技創新提升公共文化數字化與現代化服務水平,促進公共文化事業與文旅產業“上云用數賦智”,扶持天河濕地文化角等16個新型公共文化空間展示項目,“廣州文旅融合平臺”建成運行。廣播電視綜合人口覆蓋率達到100%,南國都市頻道成為全國首個城市免費超高清電視頻道。

在基礎文化服務方面,廣州一方面強化標準化建設,一方面鼓勵社會力量參與公共文化服務建設,合辦公共圖書館94個、文化館13個、博物館29個,還建成了創意文化+藝術展覽新型文化空間194個、“粵書吧”7個、文化和旅游服務融合中心11個,有效拓展了公共文化供給體系。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網