南沙將成為港澳青年安居樂業的新家園。

創業就業篇

南海之濱,獅子洋畔,從共建粵港澳大灣區高水平人才高地到國際化人才特區,廣州南沙在推動國際化高端人才集聚和粵港澳人才協同發展等方面已經在探索中邁出新步伐。

魚無定止,淵深則歸;鳥無定棲,林茂則赴。隨著《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》印發,廣州南沙迎來重磅利好,要打造成立足灣區、協同港澳、面向世界的重大戰略性平臺,這無疑為一切有志于創新創造、成就夢想的人才提供了廣闊天地。

橫跨粵港澳,青年創新創業的平臺蓬勃發展。

面向全世界,國際化高端人才加速集聚。

如今,越來越多人才投身廣州南沙大展才華、大顯身手。

廣開進賢之路、廣聚天下英才。南沙正以更大力度、更廣范圍、更實措施,更創新更精準地服務港澳乃至全球人才的發展需求,擘畫城市與人才融合發展的美好圖景。

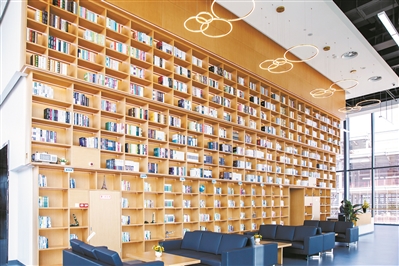

南沙科創交流中心,是前沿科學研究和高新技術研發的交流場所。

“芯”事業崛起與“老兵們”的堅守

發展是第一要務,人才是第一資源,創新是第一動力。

城市競爭,歸根到底是人才競爭。通過聚人才、興產業、促發展,人才的奔涌為南沙實現高質量發展點燃“新引擎”。

在南沙,“芯”事業的崛起,正是發軔于一群“老兵”的堅持。

2003年,香港科技大學的博士肖國偉和學校的幾位教授一起創立了晶科電子的前身——香港微晶公司。公司最初的生產線建立在大埔工業村。2009年,他和團隊看到了公司在香港的發展瓶頸:地價貴、人工貴等。更重要的是,他們意識到,“公司想要有大發展,必須要背靠內地,借助內地的發展趨勢”。于是,他們做出了一個重大決定:把香港的整個生產線搬回內地。

2006年,肖國偉在南沙資訊科技園一個不足500平方米的無塵凈化實驗室,干起了大功率倒裝焊LED芯片的技術研究。

不久后,他創辦了晶科電子公司。早期,企業用的很多儀器設備,都是來自港科大。如今,晶科電子已經發展成為國內LED芯片產業的龍頭企業。2018年,晶科電子孵化出全資控股子公司——聯晶智能電子有限公司,專注新能源汽車及自動駕駛的智能LED車燈模組,高端封裝部件,新型顯示器件的設計、研發與生產。吉利、北汽、廣汽等汽車企業及國際知名汽車燈具公司都是他們的客戶。

在南沙做LED芯片十五年之后,肖國偉儼然成為“老南沙人”了。更重要的是,肖國偉的信心正在南沙不斷“傳導”。

2019年,在他的力薦下,另一位半導體“老兵”周曉陽收拾行裝來到南沙創業,加入芯片封裝企業廣東芯聚能。今年4月,smart精靈#1量產車型在北京發布并接受預訂,芯聚能碳化硅主驅模塊成功登陸smart精靈#1量產車,成為國內第一批由第三方提供的、進入量產乘用車的碳化硅主驅模塊。與此同時,從事集成電路芯片制造行業40年的徐偉,也來到南沙成為芯粵能半導體有限公司總裁,芯粵能從去年9月開始準備審批和組件工作,今年5月就實現了主體封頂。

“肖國偉最早來南沙,我們其他幾個人都是2018年、2019年左右到南沙的。我們除了是產業鏈上下游的企業,更有趣的是,我們四個人都曾在西安交大求學。”2018年來到南沙的王垚浩感嘆,他們這群校友,因為創業聚首南沙。王垚浩所擔任董事長的南砂晶圓聚焦第三代半導體碳化硅的單晶材料和晶片生產,是這幾家半導體企業的“上游企業”。王垚浩說,南砂晶圓有信心在3年內成為全國領先的第三代半導體碳化硅單晶材料與晶片生產企業,目前他們已經完成一期6英寸晶圓的批量生產。

周曉陽則坦言,人才的集聚是向著產業而流動。對于半導體來說,南沙還是一片處女地,但他看到了廣州南沙對于發展半導體產業的決心,這也讓他堅定了信心。“我2019年來的時候,光是這條街上,已經有晶科和南砂晶圓了,經過大家的努力,現在可以說形成了一條非常完整的產業鏈,我們非常有信心助力南沙打造成全國碳化硅半導體發展的第三極,這個時間不會太長。”

半導體產業的崛起,引來的人才集聚,成為廣州南沙聚焦重點產業、關鍵領域,緊盯“高精尖缺”,培養引進國際一流人才的縮影。

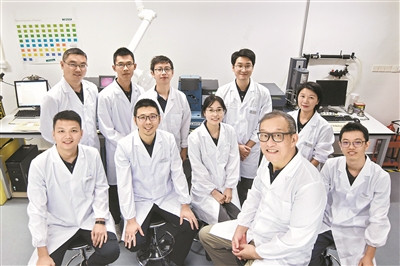

自南沙國際化人才特區獲批后,人才虹吸效應不斷顯現。圖為香港科大霍英東研究院工程材料及可靠性研究中心研發部總監、香港專家呂冬博士和他的團隊。

人才“梧桐樹”

與“金鳳凰”的南飛

向海交匯處,貨如輪轉,群英薈萃。

作為粵港澳大灣區綜合物流樞紐,南沙開拓了一片產業智能化升級的藍海,也為一群博士后高端人才搭起了干事創業的舞臺。

博士后是國家戰略人才力量的重要組成部分,是青年科技人才的生力軍。如何搶抓博士后人才競爭制高點,南沙率先出手。

2019年,深耕倉儲智能化領域的廣州藍胖子移動科技有限公司(以下簡稱“藍胖子科技”)落戶南沙,瞄準無人駕駛智能叉車賽道,立足灣區,產品逐漸輻射全國乃至國際市場。

“我們考察了整整一年,最后決定把公司落在南沙。因為做智能倉儲一定要靠近客戶、靠近倉庫現場,才能讓產品獲得更好的調試、更高的市場認可度。因此,我們需要一個在地理位置、市場資源、人才政策、產業政策等方面都較好且均衡的地方。南沙地處大灣區地理幾何中心,很符合我們的需求。”藍胖子科技首席技術官及聯合創始人陳凱說。他,就是一名博士后。

過硬的技術基礎,給了他創業干事的底氣,也為企業招才引智提升了號召力。從起步的六人組到現在接近六十人的團隊,讓陳凱自豪的是最初“創業六人組”一個都沒有流失。

“團隊穩定性強,跟南沙有很大關系。這里是新區,生活設施建設配套有了很快速的發展。加入我們的成員,要么計劃在南沙定居,要么已經在這里買房。我相信隨著更多科技企業在這里聚集后,我們的人才池也會越來越大。”陳凱說。

當然,藍胖子科技在南沙的發展壯大,并非僅僅因為陳凱的“孤勇”。陳凱在2020年11月加入廣州南沙資訊科技園博士后科研工作站從事企業博士后研究工作,開展物流場景下的移動多智能體調度規劃、輪式移動機器人運動規劃與控制關鍵技術等相關研究。

有了博士后可依托的平臺,陳凱自然有了底氣。

在廣東省的支持下,南沙建立了全國首個粵港澳大灣區博士后科技創新公共研究中心,集聚150余家會員單位,累計為南沙區內29家企業招收125余名博士后,形成300多項科研成果,為企業創造經濟效益超過50億元。“2021年,工作站招收博士后22名,創了歷史新高;今年我們計劃招收博士后30名,截至5月,已經招收了17名。”公共研究中心執行秘書長林津說。2021年,南沙全區新增4家博士后創新實踐基地。各類博士及博士后工作站點累計達22個,年度新進站博士后科研人員數量占全市1/5。

“研究中心為藍胖子的發展提供了很大的幫助。”陳凱認為,對于博士后這個群體來說,為其提供穩定的科研環境以及對接實際的應用場景可以在很大程度上幫助技術落地。在他看來,對于技術人員創業來說,市場和融資往往是薄弱環節,協助科研人員打通產業鏈和資金鏈,可以大大助力地區創新創業。

因為其含金量高,不少人把博士后視為人才“金鳳凰”。但當記者遇到廣州工業技術研究院副主任、博士后黃咸家的時候,他看上去卻更像一只“黑鳳凰”。

及腰的荒草、熏得發黑的白色平房,在廣州工業技術研究院圍蔽起來的備用地里,黃咸家所在的“核電火災綜合實驗平臺”與平時所見的實驗室有著天壤之別。“由于核電火災綜合實驗的特殊要求,實驗人員需要在實驗室里一次次開展點火實驗,房子和人都被熏得發黑。”

他告訴記者,博士畢業后,自己帶著中廣核集團投資的科研項目來到南沙,并進入廣州南沙資訊科技園博士后科研工作站。2013年始,他就致力于我國核電防火設計自主化。不久前,他主持開發的具有完全自主知識產權的核電廠性能化火災安全分析軟件系列“MOFIS”,成為國內首個獲得英國核監管辦公室認可的自主開發并維護的核電防火設計系列軟件。“我們項目就是通過企業投資出錢、研究院出地、博士后科研工作站出人的方式在南沙落地開花。”

南沙的“港澳新青寓”可滿足不同類型港澳青年入住需求。

創業“夢工廠”

與“一站式”的服務

南沙的人才虹吸效應,讓這里成為青年人創新創業、逐夢灣區的首選地。

在粵港澳(國際)青年創新工場運營總監盧志強身上,人們能看到兩段故事。

一段故事中,他是新加坡人,一個創業者。

2013年企業互聯網創業未果后,盧志強應香港科技大學邀請,在2018年來到南沙入職霍英東研究院,現擔任粵港澳(國際)青年創新工場(以下簡稱為“創新工場”)運營總監。這是他在中國內地的第一份工作。

另一段故事中,他是技術轉化專家,港澳青年在南沙創新創業的推動者。

作為服務于粵港澳創新創業企業及團隊的孵化載體,創新工場以“樓上樓下”為特色:樓上,港科大、研究院和團隊在實驗室進行技術創新和產品研發;樓下,創新工場提供辦公室、眾創空間及活動空間,提供創業培訓及路演等。成立7年來,創新工場累計簽約服務入駐初創項目108個,其中在孵團隊與項目46個(含港澳臺及國際團隊與項目24個)。

作為曾經的創業者、如今的“引路人”,盧志強能給創業新手們更多啟發,例如創業位置的選擇——“南沙是大灣區地理幾何中心點,如果你的企業所需要資源超過大灣區內一個城市可提供的,可以考慮南沙。”

又例如創業平臺的選擇——“創新工場專注于科創企業,如果是非科創賽道創業者,我們會建議選擇其他平臺。”

他常把目光投向整片灣區,而又不止在灣區內。“相比灣區其他粵港澳合作平臺,南沙的優勢不僅在幾何中心,還在于空間大,承載能力強。因為科創企業往往最后需要研發、生產一條龍。”

如果說坐落在南沙灣的創新工場早已是南沙頗有盛名的“老牌”港澳青年創新創業基地,那么蕉門河畔的創享灣則是這幾年聲名鵲起的“新秀”。

走進蕉門河畔的創享灣,TIMETABLE青創基地里引進的精品咖啡店和公共圖書館,不時有年輕人邊“嘆”咖啡邊交流業務;新華港澳國際青創中心,明亮的落地窗、寬敞的開放式空間里已有20余家商協會及港澳初創企業入駐。“初創企業進入粵港澳大灣區,遇到的痛點難點各有不同,涉及工商、稅務、金融等方方面面,我們會為企業提供針對性的服務。”該中心創始人蔡展思告訴記者。

據統計,南沙已建成10家各具特色、各有側重的港澳青年創新創業基地,累計簽約入駐港澳青創項目團隊超過300個。為支持港澳青創基地建設,助力基地引進更多的港澳青創項目,2019年南沙在全市率先出臺了“港澳青創30條”,打造了港澳青年專屬的人才公寓“港澳新青寓”,并推動金融機構開發了“青創貸”“房達通”等產品。

“通過導入省、市各方面資源,完善港澳青年發展配套政策,為港澳青年在南沙發展創造更加便利的條件和環境,助力港澳青年來南沙施展才華、追夢圓夢。”南沙區委統戰部相關負責人表示,南沙區也在積極實施“百企千人”實習計劃、“職場菁英”見習就業計劃等行動計劃,為港澳青創基地發展營造良好的環境。

實習就業水平的提升為南沙不斷注入“新鮮血液”。在創享灣的法律集聚區里,不少入駐的機構如廣州市匯智藍天國際法律與商事服務中心暨“一帶一路”域外法查明(廣州)中心也是南沙區港澳青年學生實習就業基地。

“去年登記成立后我們就開始招收港澳青年來實習,目前已接收了五位實習生。”中心秘書長林啟迪感受到,“港澳青年在灣區就業的熱情都越來越高。”

在招聘的過程里,“作為一家提供跨境和涉外專業法律服務的機構,我們在就業市場很受歡迎。”林啟迪觀察到,很多港澳青年具有國際教育背景,外語能力突出,他們對從事涉外工作意愿很強,也更得心應手。她相信,未來隨著港澳青年對南沙的了解越來越多,將吸引更多的港澳青年到此就業安家。

香港創業青年在南沙政務服務中心辦理企業開辦手續。

樂享“新家園”

與“灣區夢”的啟航

港澳青年為逐夢而來,南沙也全力以赴,打造港澳青年安居樂業的新家園。

為支持港澳青年逐夢灣區,南沙不止準備了一流的青創基地。在探索推動南沙事業單位、法定機構、國有企業引進符合條件的港澳青年人才方面,南沙也已邁開了腳步。2020年,廣州市首次參與廣東省面向港澳定向招錄四名公務員,其中一名就在南沙。

香港青年黃釗逸本科畢業于中央財經大學會計學專業,之后考取中山大學會計專業碩士。畢業后得知廣東省正面向港澳青年招錄公務員時,他毫不猶豫地報考了。“當時覺得南沙離香港近,又很有潛力,對香港青年來說是一個很好的發展機會。”

而黃釗逸來到南沙后的經歷,證明事實正是如此。

成為廣州市南沙區商務局的一名公務員后,黃釗逸所做的工作,恰恰是為香港青年服務。新華港澳國際青創中心的建設裝修工作,正是由黃釗逸負責對接。“我能理解香港企業的裝修理念,港式的裝修理念注重實用性和空間感,比如希望通過增加落地窗的使用讓室內更加明亮,還有喜歡能節省空間的折疊式空間設計。”

因為能更好地理解香港企業的需求,黃釗逸在香港新華集團和裝修公司之間能從容“斡旋”,盡可能地傳達裝修需求,在雙方有差異碰撞的時候進行調解。這才有了我們今天在創享灣看到“國際范”十足的新華港澳國際青創中心——四面落地窗、明亮的自然采光、豐富的儲物空間、簡約的設計風格。

最近幾個月,黃釗逸又到了新的部門學習。在剛掛牌成立不久的南沙政策研究和創新辦公室,他開始學習寫作公文材料。“與之前負責具體工作不同,現在我要從更宏觀的層面去了解南沙。”

如今,黃釗逸過著一個普通南沙市民的生活:每天花十來分鐘開車上班,下班后鍛煉,周末到市區玩劇本殺。疫情發生時,他也和廣州市其他公務員一樣下沉社區,一整天地打流調電話。而他也準備在南沙買房定居。

今年1月才來南沙的澳門青年何玨蓉,是個年輕的“98”后小姑娘。如今,她就職于南沙區建設中心。“能親身參與南沙的建設,就像在打造自己的城市。”何玨蓉本科畢業于清華大學建筑學系,來到南沙建設中心工作對她來說是專業對口。畢業的時候,她抱著現在南沙發展快,可以接觸到更多項目的心態來學習而放棄考研。“學建筑的人,跟著項目走才能積累經驗。之前我聽說南沙項目多,來了后完全符合自己的預期。”

何玨蓉在自己的崗位上接觸到了很多區里的重大民生工程,如中山大學附屬第一(南沙)醫院、黃閣鎮安置區六期……“我非常期待這些項目落成的時刻。在南沙,一切都是嶄新的。”她笑稱甚至比自己還要“新”。

在生活上,何玨蓉坦言剛來的時候也有落差,覺得南沙生活不太便捷。“但正因為有這種落差,工作上的使命感會更強——我就是來建設南沙的。”

閑暇時候,何玨蓉喜歡跟室友遛狗、爬山,去南沙的各大公園打卡。“濱海公園、蒲州花園、黃山魯森林公園我都去過,但還沒打完卡。”何玨蓉喜歡南沙的宜居:“爬山的時候人不多,但建設得很完善;即使偏遠的地方,比如龍穴島,城市綠化都做得很好。”

南沙吸引更多的青年到此就業安家。

創新工場以“樓上樓下”創新創業綜合體為特色。圖為入駐團隊研發的無人船艇和無人車設備。

南沙有“數”

集聚高層次和骨干人才約1.5萬人,是2016年的9.4倍,高層次人才數量自2016年以來年均增長101%

近年來新引進人才補貼發放人員中,碩士和博士占比超過30%,越來越多的優秀青年人才成為新南沙人。

集聚省級新型研發機構14家

建成省級高水平創新研究院4家

建成各類科技創新平臺352個

香港科技大學(廣州)預計今年建成使用

2021年獲中國科協批準建設國家海外人才離岸創新創業基地

創享灣已成為粵港澳青年交流交往新平臺。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網