歸檔時間:2020年10月28日

決戰決勝脫貧攻堅 第一書記

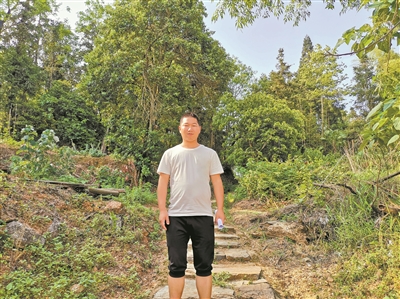

2020年是荔灣區橋中街80后干部陳敬區被派駐連州市大路邊鎮荒塘村擔任第一扶貧書記的第5年。從2016年到2020年,從新婚燕爾到為人父,陳敬區在三年駐村期滿后繼續留任,把人生寶貴的4年扎在連州這個偏遠山村。

四年時光,改變了陳敬區,也改變了荒塘村。這位來自大城市的小伙子,工作在村、吃住在村,成了皮膚黝黑、會聽當地方言、會騎摩托車的地道農村干部。而荒塘村在荔灣區的幫扶下,去年底實現脫貧摘帽:村集體收入從1萬元出頭增加至11萬元,全村全年人均可支配收入從6000多元增加到16000多元。如今,村里路燈、自來水、水泥路、黨群服務中心都有了,一切正走上向好的軌道。

荒塘村脫貧之路

荒塘村位于連州東北角,地處粵湘交界處的山區,地方方言為星子話,由7個分散的自然村組成,全村有825戶3000人。因地處山頂,雖地廣人多,但耕地面積少,難以形成規模種養。大部分村民外出務工,僅剩下一些老弱病殘及有勞動能力但難以外出的村民。幫扶前,2015年村集體經濟收入1.1萬元,貧困人口人均可支配收入3620元,農民人均可支配收入6200元;幫扶后,現在的村集體經濟收入達到11萬元,貧困戶年人均可支配收入達12591元,全村年人均可支配達16441元。去年,全村67戶貧困戶134人100%脫貧出列。

荒塘村

新婚不久即赴山村扶貧 學聽方言變身“摩托仔”

到連州駐村前,陳敬區并沒有太多扶貧經驗。從華南理工大學材料學專業研究生畢業后,陳敬區在一家事業單位做技術員,2014年成為荔灣區橋中街道辦事處黨政辦一名基層干部。2016年5月,陳敬區作為街道為數不多的合適人選,被組織選派到對口幫扶的大路邊鎮荒塘村扶貧。老家的父母和廣州的妻子有些不情愿,新婚燕爾的陳敬區有過一番思想斗爭,最終還是說服了家人。

大路邊鎮荒塘村,從名字便感受得到它的偏遠——荒塘村位于連州東北角,地處粵湘交界處的山區。初到荒塘村,人生地不熟,語言又不通,陳敬區有些不知所措。憑著理工科人吃苦耐勞、踏實肯干的性格,他從攻克語言關入手,逐漸打開了局面。

為推動工作順利開展,陳敬區向會說普通話的當地村干部請教學習當地方言。日積月累,他從聽懂一兩成到聽得八九不離十,還能說上幾句,為貼近村民、了解村情提供了不少便利。

荒塘村下轄的7個自然村散落在各個方向,最遠的離村委有五六公里,摩托車是主要出行工具。為方便走村訪戶,陳敬區用一個多星期學會了騎摩托,成為一名“摩托仔”。山路崎嶇,路上貨車多,夏天雨多能見度不足還要淋雨,冬天更是寒風割面,路上不乏艱辛與危險。

陳敬區

2017年9月初,陳敬區往鎮上遞送項目審批表時,因避讓大貨車摔倒,左手掌骨折。“山路很窄,迎面的大貨車大轉彎,我無路可走,只能避開。”回憶當時的情形,陳敬區說,好在有驚無險。后來,他被送往當地醫院緊急處理,再回到廣州住院治療。恰逢扶貧云數據采集等一系列工作開展,出院后,醫生建議休養1個月,但他僅休養兩周便奔赴荒塘村。

與陳敬區共事了4年的荒塘村委書記張榮德對這件事印象深刻。“一開始都不知道他受傷,看他幾天沒來上班,問了才知道,回來時還打著石膏,說工作要緊。”張榮德說,陳敬區不僅人踏實,各項工作保質保量完成,而且特別能“扛”,受傷也不愿麻煩別人,十分樸實。手傷恢復后,陳敬區沒有放棄騎摩托,他說,這是日常工作需要,多加小心就行。

貧困人口人均純收入增加近9000元

荒塘村素有“九分山,一分地”的說法,三分之二的村民外出務工,剩下的村民多為老弱病殘,留在村中耕種、打散工。2015年,荒塘村集體經濟收入僅1.1萬元,農民人均可支配收入6200元,貧困戶年人均純收入僅3620元。

經過陳敬區和村兩委班子的共同努力,荒塘村引入不少產業項目,增收效果明顯。光伏發電項目讓村里每人1年領到約350元的分紅;村里的淮山、小黃姜等農產品通過一家農業公司銷到大城市,貧困戶每年可增收四五千元;連州市統籌水電站項目也讓入股的貧困戶每人每年領到約480元的分紅……如今,荒塘村貧困人口年人均純收入達12591元。

2019年11月,荒塘村139人67戶貧困戶全部實現脫貧。村民唐高來的妻子早年亡故,靠種地獨自撫養兩個兒子。陳敬區來時,唐高來有肢體四級殘疾的長子正讀大專,因家庭困難學業難以為繼。“只要孩子讀出來了,這個家就有希望。”陳敬區認為,教育是脫貧的深遠之計。在他的幫助下,唐家長子申請到了當地教育部門的教育生活補助及每年5000元的荔灣貧困大學生慰問金,唐高來則通過領取的化肥等生產資料,擴大了種植規模,還入股水電站、光伏發電、生態種植等項目,每年拿到分紅。“孩子自強自立,畢業后在廣州找到工作,幫著家里蓋起了新房。”唐家境況的好轉讓陳敬區倍感欣慰。

得益于111萬余元的基礎設施投入,荒塘村的村貌也得到極大改善。荒塘村黨群服務中心有一個好聽的名字——荔連樓,代表著荔灣、連州兩地的幫扶情誼。據了解,荒塘村原有的黨群服務場地是10多年前的舊樓,存在嚴重安全隱患,多年來借用村小教室作為臨時場地,既影響正常教學秩序,也給群眾辦事和黨員活動帶來不便。在荔灣區委、區政府的關心,橋中街道辦的落實下,2019年10月,荔連樓竣工落成。“扶貧工作要牽住‘牛鼻子’,而加強黨建就是‘牛鼻子’。”陳敬區介紹,村黨群服務中心集黨員管理、黨員學習交流、綜合服務、幫扶困難群眾、受理反映社情民意為一體,其落成極大地方便了村民辦事,也使村黨組織建設有了陣地,為黨建引領脫貧攻堅打下了良好基礎。

三年期滿繼續留任 工作繁忙缺席兒子成長

駐村期間,陳敬區從新婚丈夫到成為人父,異地扶貧讓他倍感對妻子和孩子的虧欠。每逢周末,陳敬區都會回到廣州,陪伴家人。

然而有時也無法顧兩頭,2017年10月,陳敬區的兒子出生,家里非常需要他,但因手頭上有對扶貧家庭進行住址定位的緊急工作,陳敬區只休了一周的陪產假。此后,遠在連州的陳敬區大部分時間只能用手機關注孩子的成長。同事張榮德說,陳敬區吃住在村,白天工作,晚上常去貧困戶家走訪,晚飯后才能跟孩子打視頻電話。

2019年5月,陳敬區三年駐村期滿,當時,荒塘村還未實現脫貧摘帽。考慮到陳敬區出色的工作表現及接任人選難尋,橋中街道辦找陳敬區談話,建議其再留任兩年。“新的干部來,可能會不熟悉情況。”陳敬區說,扶貧是做善事,多兩年也值得。聽說“陳隊”要走,張榮德等村干部很不舍,“后來說不走了,我們既高興又感動。”

駐村四年,忙碌于田間地頭,輪回著風吹日曬,陳敬區變黑了,也成長了。他笑言,自己從一名專業技術人才成長為全面型人才,“扶貧讓我學到了很多,比如與人打交道、項目考察立項及后期保障等。”如今,荒塘村已脫貧出列,離五年期滿還有一年多,陳敬區還要做好鞏固提升工作。這兩年,村里陸續有水晶梨種植、土雞養殖大戶回來創業, 陳敬區打算通過這些能手帶動整村的種養殖業。下一步他們將在現有扶貧基礎上,將絕大部分的扶貧資金投入到產業幫扶上,為變“輸血式”扶貧為“造血式”扶貧打下堅實基礎。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網