在廣州非遺街區(永慶坊)龍獅文化大樓鴻禧閣, “第七屆廣州市青少年醒獅表演賽”的“非遺醒獅少年達人”才藝大賽落下帷幕,10位少年獲得“非遺醒獅少年達人”稱號。對于廣東醒獅省級代表性傳承人趙偉斌來說,這是他近期參與的多場醒獅主題活動中別具特色的一場。從南海之濱到天山腳下,從山間村落到都市叢林,許多如趙偉斌的醒獅業者,正在把這門古老的藝術,變成年輕人廣泛參與,溝通了市場與生活的事業。

在荔灣區信義會館的工作室里,廣繡市級代表性傳承人、國家高級工藝美術師、廣東省工藝美術大師王新元正在精心創作他與酒店跨界合作的中秋月餅禮盒。十多種繡線混搭出的荷花花瓣顏色微妙地變化,將傳統的韻味與時尚的審美結合起來。

在廣州塔和北京路,廣州旅游信息咨詢中心推出的“當時光沉淀成時尚:香云紗”非遺主題展覽,全方位展示香云紗的發展歷史,讓這份穿越時光的優雅以靈動的姿態走進當下。

無論醒獅、廣繡,還是香云紗,都是嶺南非遺百花園中的代表性項目。它們或是人們日常生活中離不開的情懷和習慣,或曾引領了世界的時尚風潮,都曾在繁茂的產業環境之中生長,在激烈的競爭格局中搏擊。從傳統中來,到市場中去,是它們曾經不言自明的發展路徑,也是今天令它們更上一層樓的必由之途。

與生活用品結合

讓廣繡“飛”出繡框

“我最近要出幾趟國,還要跑國內好多個省份,”王新元說,“把我們的廣繡介紹出去,讓更多的人知道、喜愛。”

在工作室里,王新元沏好一杯茶放在杯墊上,送到記者面前。杯墊是工作室自己的出品,裝飾著優雅的廣繡圖案。

王新元深耕廣繡20余年,在代代相傳的傳統工藝基礎上,他銳意創新,積極拓展廣繡新的審美路徑,將油畫、攝影、雕塑、國畫、書法的線條、結構、色彩、光影變化融為一體,在傳統廣繡多以花鳥等為題材的背景中,把名畫、青銅器、人物肖像、動漫題材等引入,不僅給人以全新的藝術感受,也將廣繡帶入更加廣闊的展現空間。在他看來,不同時代的廣繡應該有不同的表達,前人的經驗積累是財富,但不應該是前進的負累。創新,當是作為非遺傳承人應有的責任感。

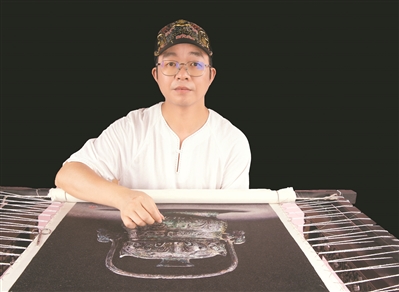

王新元廣繡作品

“歷史上的廣繡,一直就是走市場,所以今天的廣繡,如果想要有大發展,也必須具備市場化思維。”王新元說。近年來,根據市場需求的變化,他將廣繡與飾品、果盤、燈具、車載香薰等生活用品結合,讓廣繡“飛”出畫框,成為人們生活的一部分。他和酒店合作,舉辦展覽,探討裝飾,借助優質的文旅資源放大廣繡的傳播效應。

王新元特別看重廣繡品牌的保護,以及廣繡行業從從業者到產品的規范化包裝、管理和運營。“之前我設計了一款廣繡果盒,拿到外地去加工,當時市場上還沒有這種東西,大家都說好。可是等我第二次再去的時候,發現當地到處都是類似的產品,這才意識到創意被人拿去了。”他說。

這次的教訓讓他意識到創意的珍貴和知識產權保護的必要性。現在他和團隊不斷地研發新的廣繡產品,力爭形成從高端精品到普通的生活化產品的全序列產品線。在這個過程中的各個環節,他們都將知識產權的保護放在優先的地位。“過去傳統手工藝大家不太重視這方面,結果常常是一個新東西出來很快就被抄襲,做壞了市場。”他說。

王新元

王新元目前已經擁有“王新元廣繡”“聚元祥廣繡”“帛繡郎廣繡”等數個廣繡品牌,目標客戶定位各有不同。他說,廣繡要想更進一步,企業化的運營是必須的。不久前他引入了新的投資團隊和合作方,忙著開發新品、培養人才、培育市場。他說,自己近期的目標之一是有效打開國際市場。“現在很多人都看重國內市場,反而相對來說,在國際市場上這一塊是比較空白的,很值得嘗試。”他說。

王新元在貴州畢節赫章縣對60多位下崗人員進行收徒傳藝,也在廣東陽山等地手把手地教當地的村民。他說,廣繡是可以幫助促進當地手工業發展,解決人才就業需求的,讓他們在傳承非遺文化的同時,能夠通過自己勤勞的雙手繡出美好的生活。而只有廣繡本身在市場中博得了廣闊的空間,這整個的產業鏈條,才能更流暢地運轉下去。

醒獅產業賦能鄉村發展

黃埔黃麻村,全長67.8公里的長嶺國家登山健身步道主入口不遠處的一片臺地上,竹林簇擁出一座“長嶺醒獅文化館”。

“醒獅醒國魂,擊鼓振精神”。這是在當地原有民宅基礎上改建而來的一處醒獅文化綜合體,共有兩層,占地面積約1000平方米,分為主題墻、樂器展示、扎作工藝、獅頭展示以及醒獅隊歷年獲獎風采展示等區域。以劉備及關羽、張飛、趙云、馬超、黃忠等命名不同款式獅頭高懸墻上,堂皇振奮的氣派撲面而來;大廳的展柜中,手袋、擺件、拼裝玩具……各色各樣的醒獅主題文創擺滿;展廳內的醒獅源流介紹和大門口的“長嶺街道”獅旗呼應,讓我們一睹當地醒獅傳承發展的歷程。

醒獅表演

醒獅與黃埔長嶺一帶素有淵源,其中水西社區醒獅隊的歷史可追溯到20世紀70年代,曾獲得眾多獎項,然而中途幾近解散。2016年,水西社區成立醒獅復興工作組,村里的醒獅隊隨即重新建了起來。以此為基礎,長嶺街道轄區內九個社區及多家中小學陸續建立了自己的醒獅隊。廣東醒獅市級代表性傳承人龔桂冬告訴記者,現在除了醒獅表演,培訓、研學、展覽、宣傳等活動也開展得很熱鬧。結合登山健身步道的熱度,醒獅文化館正在成為極富代表性的文化景觀,助力沉淀在當地人記憶深處的醒獅歷史文化再度走進長嶺人家,融入當代城市生活。

趙偉斌也告訴記者,他們正在與當地商討獅頭扎作項目的落地,嘗試以產業化的思路,將當地的醒獅文化生態與產業發展結合起來,助力鄉村振興,促進城鄉融合。

醒獅產業賦能鄉村發展,在近年廣州的實踐中已經取得顯著成果。今年的“2023非遺品牌大會”上,廣州南國醒獅貿易發展公司與新加坡天鷹國際貿易有限公司簽訂了一項向新加坡等東南亞國家出口醒獅獅頭2萬頭的協議,金額約2560萬元。“出口的獅頭全部由醒獅幫扶項目——生產車間、非遺工坊等生產。”趙偉斌告訴記者。他介紹,從2018年開始,南國醒獅由彩扎(廣州獅頭)市級傳承人陳金明擔任首席工藝師,先后在河源市和平縣樓鎮村、清遠市連山太保鎮蓮塘村進行幫扶,投資設立醒獅扎作車間(非遺工坊),年產近3萬頭醒獅,產值3000多萬元人民幣,其中70%出口外銷。“由于舞獅活動在國際上日益蓬勃發展,全球特別是東南亞的需求日益增長,從2001年的每年6000頭快速增長到2023年的每年10萬頭。”趙偉斌介紹。

游、購、學、研 多維度解碼錦綸會館

“當時光沉淀成時尚:香云紗”非遺主題展覽是這個暑期最值得關注的非遺主題展覽之一,展出時間將持續至9月。展覽聯動傳統審美與現代流行,將非遺傳承與日常生活緊密結合,讓非遺生活化,讓文化時尚化。

過去有“廣紗甲天下”的說法。香云紗是廣府近代絲織品中的佼佼者,曾暢銷海內外,成為海上絲綢貿易的著名產品。這不僅是因為廣府絲織業的興旺,還得益于廣州工商會館的蓬勃發展。錦綸會館作為廣州目前唯一保存的行業會館,見證了300年來廣州絲織行業的繁華與變遷。

新設計的香云紗服飾得到人們的喜愛

2019年7月,荔灣區文廣新局、華南農業大學、廣州香云故里文化發展有限公司簽訂合作協議,由廣州香云故里文化發展有限公司投資,三方共同活化錦綸會館。錦綸會館的保護修繕工程嚴格遵循“不改變文物原狀”“最小干預”等原則,最大限度地保持古建的原真性,經過一年多的修繕和維護后,于2021年2月1日正式向公眾免費開放。政府+高校+企業,實現了錦綸會館的升級轉型,同時錦綸會館作為廣東省非遺工作站、廣州市非遺傳承基地,華南農業大學人文與法學學院實踐教學基地,建筑、人文、學術、非遺在這里完美融合,實現產、學、研的高度統一。在保留原來建筑和文化肌理的同時,引入游、購、學、研等多重業態,重現廣州絲織行業的歷史,探討當代絲織文化藝術傳承。

經過修繕和維護的錦綸會館

在今年的文化和自然遺產日期間,錦綸會館絲織業文化展覽館項目成功入選廣州市第二批文物保護利用典型案例。記者在這里看到,香云紗歷史文化展、香云紗面料展、香云紗時尚創意展等,將老建筑裝點得文韻十足。“香云故里采取的是文化介入策略。將非遺文化與現代生活美學理念融入錦綸會館中,”展覽館館長王雪介紹,“從經濟、文化、商業、藝術等多重角度出發,共同解碼錦綸會館商業模式轉型與變革的歷史機遇,通過策劃非遺系列展覽、大型非遺時裝秀、專家論壇、云展、詩會、茶會及文化沙龍等,啟發人們感受非遺文化的活性和個性,促進錦綸會館與非遺香云紗文化的多元發展,提升錦綸會館的絲織行業歷史文化價值。”截至目前,這里已經舉辦了數百場各類活動,總參與人數超5萬人次,吸引市民游客超過20萬人次。今年“6·18”期間,幾千個涌入的訂單,讓會館直播間里的年輕人們,忙得不可開交。

“香云紗是地道的嶺南非遺,但是現在也面臨著激烈的市場競爭,以及如何更好地走出廣東的挑戰。”王雪表示。她告訴記者,通過近年不懈的推廣,香云紗產品逐漸為越來越多的消費者所認知,銷路愈加寬廣。通過電商平臺,也積累起了一批優質的省外,乃至海外客戶資源。

“香云紗要想復歸當代生活,特別是讓年輕人接受和喜歡,必須有合理有效的市場策略,有當代設計感的產品序列,有夠響亮的品牌。”王雪表示,現在會館中的主播都是年輕人,他們穿著新設計的香云紗服裝,個個都很漂亮。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網