廣州,是一座有著兩千多年歷史的文化名城,一街一巷都有悠遠的故事,一磚一瓦都有雋永的記憶。《粵韻周刊》,與您一起領略這座城市厚重的記憶,領略兩千多年包容開放的精神傳統,領略綿延不絕的文脈書香;與您一起在歷史的光照下,讀懂今天,讀懂廣州,由此堅定文化自信。

聚族而居,族必有祠。“祠堂”一名最早出現于漢代,也叫家廟、宗祠。不過,很長一段時間里,只有帝王與士大夫才有資格建家廟祭祖,民間不得立祠。自南宋朱熹著《家禮》立祠堂之制,及明嘉靖年間“推恩令”之后,祠堂才逐漸走向民間,成為各姓族人敬祖議事、教育族人、弘揚社會價值觀的場所。

如今,一座座布滿歲月痕跡的廣府古祠默默嵌于現代都市中,是廣州人的根和源,記載了先人數不盡的奮斗,又寄托了其對后人的殷切期望。一磚一瓦,可以閱讀、可以理解、可以想象。走進古祠堂,就如同走進城市肌理的最深處,由此可以理解廣州人的家國情懷,觸摸那歷經滄桑卻依然熠熠生輝的精神和力量。

尋根溯源九百年

廣州現存最古老祠堂建于宋

明后出現祠堂大規模興建潮

祠堂是在祭祀這一功能上誕生的名詞。嶺南文化研究者朱光文說,中國祠堂與宗族密不可分,廣府祠堂廣泛分布于今天粵港澳大灣區廣府民系聚居的區域,特殊之處就在于,它們是隨著歷史上大批北方人南遷,開墾沙田而逐步形成的。可以說,每一座祠堂,都訴說著一個家族千百年來的遷徙與發展。

從秦漢到北宋,有資格建祠堂的不是王公貴族,就是士大夫官員。因此,廣府地區真正意義上的祠堂大規模興建潮出現在明代之后。南宋時,理學家朱熹創制祠堂以敬祖,民間祠堂已有所發展。明代頒布《圣諭六條》,要求百姓“孝順父母,尊敬長上,和睦鄉里,教訓子弟”,并逐漸放寬了民間立祠的限制。通過科舉考試入朝為官的廣府人極力修譜建祠,成為助推器。

900年麥氏大宗祠被認為是廣州地區現存最古宗族祠堂

宋朝時,大量北方人為躲避戰亂,越過大庾嶺進入嶺南,在珠璣巷暫時落腳后,南下珠江三角洲,開村居住。這些“聚族而居”的村莊,一般會按姓氏系別修纂族譜,如果條件許可,還會修建祠堂。位于南沙區黃閣鎮蓮溪村的麥氏大宗祠就由黃閣麥氏供奉的開村先祖麥必達所建。據《廣州市文物普查匯編》記載,麥氏大宗祠始建于宋代,據此推算,已有近900年的歷史,被認為是廣州地區現存最古老的宗族祠堂。

南沙麥氏大宗祠被認為是廣州地區現存最古老的宗族祠堂。

明代實行“推恩令”,廣州出現第一個建祠小高峰

明弘治十八年(1505年),21歲的廣府人方獻夫考中進士。此后,方獻夫便為其祖父興建祠堂,后來又為其父建公祠。他在《亭秋公祠記》中贊美其祖父“好古讀書、博聞強記,世稱書柜”。他修建祠堂的目的就是引導子孫“尊祖、敬宗、睦族”,使家風綿延。

方獻夫只是當時的代表之一。明代一朝,廣東共出了6355名舉人、889名進士、6名一甲進士、3名狀元,其中,出自廣州府者占了半壁江山,有舉人3090人、進士457人,而廣東6名一甲進士中,除潮州林大欽外,其余5人皆出自廣州府。

華南理工大學教授馮江說,民間宗祠真正合法化的契機是明嘉靖年間的“推恩令”,許多廣府祠堂就是以此為依據而興建的。嘉靖十五年(1536年)十月,禮部尚書夏言奏請嘉靖帝“推恩”放寬官民祭祖規定,獲得批準,史稱“推恩令”,也被視為對民間敬祖立廟的承認。由此,廣府地區出現了建祠的第一個高峰。

明末清初,著名學者屈大均在《廣東新語》中如此描寫當時祠堂之盛:“每千人之族,祠有數十所。小姓單家,族人不滿百者,亦有祠數所。”有大宗祠,有分祠堂,還有更小的支祠堂。有的大宗祠之豪華,足令今人稱奇。建于明萬歷年間的瀝滘衛氏大宗祠,頭門面就有五間之寬,堪稱當時廣州地區之最。鴉片戰爭期間,英軍由珠江入城,衛氏大宗祠因規模過于宏大,被英軍誤以為是官府,由此遭受炮擊,至今其正門左側墻面上修補過的痕跡仍可辨認。

清代祠堂建設更有本地風格,合族祠成為一大特色

明末清初,戰爭頻繁,廣府祠堂的興建陷入低谷。廣州“一口通商”后,經濟迅速恢復,積累了大量的宗族財產,廣府迎來歷史上的第二個立祠和修繕祠堂的高峰期。今天留存的不少大祠堂都是這一時期修繕的,比如沙灣的留耕堂。這一時期新建的祠堂多以三開三進的中小祠堂為主,同時也出現了新的特點。一是建筑更具本地特色,用上了更先進的工藝,比如木雕、石雕、瓦陶藝、彩畫等,石檐柱、蝦公梁、鑊耳山墻也開始大量出現,人們利用裝飾中富有地方特色的圖案來傳達和睦、孝道、倫理、忠勇等家國思想。另一個是出現了以陳家祠為代表的“合族祠”,以原貢院附近的大小馬站、流水井、越華路、廣衛街等處分布最為集中,比如何家祠、朱家祠、趙家祠等。廣東民間工藝博物館館長黃海妍說,與傳統的祠堂相比,合族祠是各地同姓氏宗族共同合資建造,目的是為參與建造合族祠的同性宗族子弟在省城參加科舉考試、辦理各種事務等提供便利,已經不是嚴格意義上的宗祠,其作用就像各地同姓宗族在廣州設立的“辦事處”,從血緣關系轉向了更廣的社會聯系。

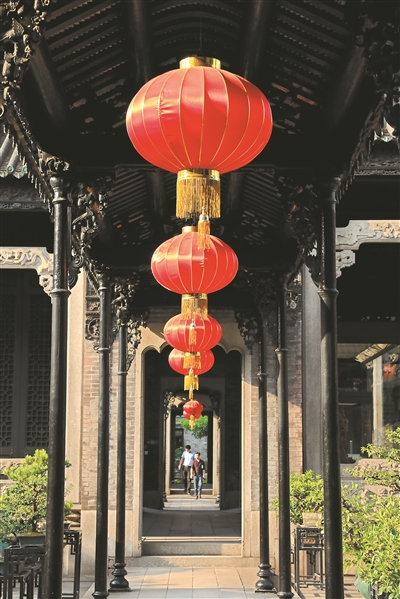

陳家祠廊道上的燈籠頗有喜慶氣氛。

廣府祠堂的建設和結構在清末民初基本定型。戶外常見水面、庭院、青云巷、旗桿夾等,有些祠堂還附帶園林;主體建筑有頭門、拜亭、正廳、寢堂等,有的還有廚房、側廊、側堂或后花園。

其中,門口最有講究。以有水面為佳,比如水池、河涌等,有些水面是半圓形,類似學宮泮池,寄希望于家族人才輩出。廣州市海珠區民間文藝家協會主席劉小玲說,如果家族內出了個進士,祠堂門口就會立一個旗桿夾。“我們每一次去到一個祠堂,要是門口有旗桿夾,都會好好欣賞那個旗桿夾。因為,看到它,我們就知道這個家族中一定有人考取了功名。”比如,番禺的屈氏大宗祠,門口有6座旗桿夾,屈氏子弟確實不簡單。

祠堂建筑單體以“堂”為主,輔以廊、廂等,空間以門、墻、牌坊、照壁等分隔。如果族內出了對國家和社會有貢獻的人,族人就會把他們的畫像和事跡陳列在祠堂內,以鼓勵和教育后人。劉小玲認為,每一座祠堂都凝聚了世世代代許多人的情感,是尊敬先人、崇揚賢德、凝聚人心、教化后人,以維系族人親情、維護社會秩序,實行家族教育的地方。這就是祠堂所蘊含的歷史文化。

古祠承載家國情

倫理孝道經歷數百年積淀

嶺南優秀家風家訓影響深遠

“太公喊你分豬肉啦!”每當這個聲音響起,多半是整個村子的居民到祠堂聚會的時間又到了。通常春秋二祭后,族內或村內德高望重的人會在祠堂前將豬肉分給各家各戶,寓意福蔭及庇護已到各家。

要問“太公分豬肉”興于何時,恐怕沒人能說清楚,因為這種文化已深入生活。在黃海妍看來,廣府祠堂是人們處理宗族內部事物的場所,也是人們表達對美好生活向往、弘揚當時社會主流價值觀的平臺。經過數百年的沉淀,祠堂所蘊含的家風家訓、愛國情懷已成為人們窺見和了解當時社會風貌的一把鑰匙。

廣府祠堂:一把了解社會風貌的鑰匙

瀝滘衛氏弘孝道 乾隆千里賜屏風

清乾隆年間,有一年冬天,廣州瀝滘村衛氏正籌備為103位60歲以上的壽星祝壽。乾隆皇帝知道此事后,便御賜了祝壽屏風。屏風內容是祝賀老翁壽辰,由三朝重臣、一代名相張廷玉撰文,大書法家汪由敦書寫。

海珠區瀝滘村衛氏大宗祠內高懸著“百世周宗”橫匾。

很多人會想,日理萬機的乾隆皇帝,為什么會給千里之外的嶺南一個村落的老人賀壽?原來,廣州尊老愛老之風歷來興盛,明代尤以瀝滘有名,每年正月十五,村里都會在祠堂為60歲以上的壽星擺筵壽酒。衛氏第十九世祖——衛廷璞是清代雍正四十八年(1783年)進士,官至太仆少卿,深得張廷玉器重。有一年冬天,衛廷璞對張廷玉說,他的家鄉,有一百多位六七十歲以上的長者,村里要設宴祝壽,希望張廷玉能撰文為壽宴增光。張廷玉隨即將此事稟報乾隆。乾隆便借此機會弘揚社會孝道之風。至今,這些屏風依然保留在瀝滘衛氏大宗祠內。

其實,祠堂寄托的就是家族情懷。衛氏大宗祠建于明萬歷年間,至今已有400多年歷史,為典型的明朝建筑,其敬老愛老的價值觀就藏在祠堂大門口的楹聯中:“數十壼中仙走出甲子來,交梨餐火棗並餐,自是襟懷落落;萬千族內人同入蟠虬去,狐貉坐缊袍亦坐,居然文質彬彬。”“壼”原指宮中的路,此處指村中的街巷;“壼中仙”指老壽星們;“交梨火棗”說的是仙果;“狐貉”指穿狐皮貉皮大衣的人,泛指有錢人。“缊袍”指穿舊棉袍的人,泛指窮人。整聯的意思是:數十位年過花甲的老壽星穿街過巷來參加壽筵,品嘗著仙果佳肴,個個襟懷坦蕩,落落大方;萬千個族內人同去赴宴,不論貧富,都是文雅而有禮貌。全聯核心思想就是一個“孝”字,整個祠堂的核心也是一個“孝”字。

孝友睦姻任恤六行交修 巨富白綸生樂善好施

如果說衛氏大宗祠讓人看到了廣州人的孝道,綸生白公祠和“樂善好施”牌坊則讓人看到了廣州人的仁善。江海大道龍潭村有一座四柱五樓三門式石牌坊,在這里聳立了一個多世紀。正中廡殿頂刻“圣旨”二字,橫匾刻“樂善好施”四個字。這是清光緒十七年(1891年)由光緒皇帝下旨所建的。

海珠區龍潭村,“樂善好施”牌坊為光緒下旨所建,不遠處是綸生白公祠。

御賜牌坊建成8年后,不遠處的綸生白公祠落成,專門紀念仁善巨賈白綸生。這座祠堂坐東向西,左右三路,前后四進,以水磨青磚砌墻。頭門面闊三間,硬山頂。中堂面闊三間,與拜亭成勾連搭;后堂也是面闊三間,硬山頂,為供白氏祖宗牌位的地方。正門兩側立石鼓,兩側則對稱地分布著近一米高的石臺。

最有紀念意義的還是祠堂里的那副楹聯:“孝友睦姻任恤,六行交修,念仁粟義漿,實惠至今流族黨;曾元來晜仍云,累傳勿替,看旅楹松桷,宏規振古奠堂基。”其中,“孝友睦姻任恤”是儒家的六種善行,上聯的意思是說,孝順、友愛、和睦、聯姻、擔當、憐憫這六種善行要一齊修行;下聯“曾元來晜仍云”則是指四世孫到九世孫,泛指子子孫孫,大意是希望白氏子孫將仁善美德傳承下去,切勿荒廢。全聯的核心就是仁和善。

施仁行善,正是白綸生一生的寫照。據史料記載,白綸生原名白經,字綸生,1823年出生在龍潭村,年幼喪母。那時的龍潭村還是偏遠郊野,到廣州城就算出了趟遠門。15歲時,白綸生獨自前往廣州城謀生。因無錢付渡船費,被船家斥罵,同船一位老伯替他付了船費,他才達到廣州城。到廣州后,白綸生在堂舅父的洋行內做雜工。做雜工期間,白綸生誠實、苦學,很快精通業務,后來自己開起了悅盛洋行,成為當地巨富。

當年老伯的幫助在白綸生心中種下“仁善”的種子。白綸生成為巨富后,大興善事,創辦愛育善堂,還每年撥款資助城西的方便醫院(今市一醫院的前身)和四廟善堂。其中,愛育善堂和城西方便醫院是廣州歷史上資金最雄厚的“九善堂”中的兩個。平時,白綸生對貧苦者施粥、施衣,從不間斷。他還出資在龍潭村修橋、修路、辦學堂。如今村民仍在使用的四座白石橋——匯源橋、康濟橋、利溥橋和迎龍橋均由白綸生出資捐建。

1890年,湖南發生大水災,白綸生捐出一筆可觀的賑災款,災民逢人便稱頌他的善舉。據《廣州市文物普查匯編》記載,1891年,兩廣總督李瀚章奏請光緒帝褒題“樂善好施”,為白綸生父母建坊以表彰。劉小玲在《海珠古祠堂》中說,白綸生一生謙恭有禮、樂善好施、扶危濟困、大仁大義,為后人樹立了典范。

一生忠赤冠絕千古 文豪屈大均本是“戰士”

家和則國和,族興則國興。衛氏大宗祠和綸生白公祠的家風受人敬仰。而番禺屈氏大宗祠承載的家國情懷又格外受人敬重。屈氏大宗祠始建年代待考,據《番禺縣志》記載,為“清嘉慶十八年(1813年)重修擴建”。祠堂位于今番禺區化龍鎮莘汀村,坐東南向西北,廣三路,中間為正祠,兩側是青云巷和廊廡,深三進。

位于番禺區化龍鎮莘汀村的屈氏大宗祠。

屈氏大宗祠的核心人物是屈大均。在很多人印象中,屈大均是一位儒雅文豪,亦是南粵先賢,其著作《廣東新語》在嶺南乃至中國文學史上有著重要地位,是人們研究廣東歷史文化的寶貴資料。

其實,除了大儒的身份,屈大均還有一個身份——有著濃烈愛國情懷的“戰士”。1646年,清軍攻陷廣州,屈大均的父親對年僅17歲的兒子曉以大義,告誡他要潔身自持,保持大倫于亂世。第二年,屈大均毅然參加了其師陳邦彥發動的抗清斗爭,在高明起兵,與在南海的陳子狀和在東莞的張家玉,互成犄角。可惜最終兵敗,陳邦彥被殺害于廣州,暴尸曠野,無人敢打理。屈大均挺身而出,冒死收殮老師的遺骸,此舉被傳為一段佳話。

清順治七年(1650年),清兵再次攻陷廣州,當時不過二十多歲的屈大均在番禺圓崗鄉雷峰海云寺削發為僧,并將自己的居所命名為“死庵”,以示誓死不臣服清廷之意。兩年后,屈大均開始云游四海,奔走吳越、幽燕、齊魯、荊楚、秦晉大地,游說四方志士,投身軍旅,可惜后來因事敗露而被清廷追捕,浪跡江湖。晚年隱居故里,著書立說,終身不仕清廷,為后人留下極為珍貴的精神遺產。

屈氏大宗祠不僅記錄著屈氏家族的家風家訓,還展示了屈大均的愛國情懷。也正因如此,屈氏大宗祠被授予廣州市愛國主義教育基地。如今,屈氏大宗祠的廣場立有記錄屈氏歷代先祖功名的6座旗桿夾石,約4米高的大門神,也給人頂天立地的感覺。祠堂墻面寫著的“一生忠赤冠絕千古,節義文章師表嶺南”,道盡了屈大均傳奇的一生。

實際上,廣州人歷來崇尚“家國大義”,家是小家,國是大家。除了屈氏大宗祠,還有車陂的晴川蘇公祠、黃埔村的晃亭梁公祠、馮氏大宗祠……都有說不盡的傳奇故事,道不完的家國情懷,那一串串懸掛在祠堂里,閃耀著民族精神與英雄氣節的名字,為世世代代的后人景仰。

殷殷情懷傳到今

廣府古祠堂 逐漸重煥昔日光彩

家風連國風 血脈賡續代代傳承

廣府祠堂,雖歷盡滄桑,卻少不了家風家訓,少不了天地人的道理。在春節等傳統節日或平日休憩之余來祠堂,在重溫家訓、祈求和順的同時,也是走進歷史、感受文脈。

新中國成立后,特別是改革開放之后,古祠堂成為很多機構的辦公場所。進入21世紀,越來越多深藏城市肌理的祠堂得到修復、保護、活化,各種活動也漸恢復,祠堂重現昔日光彩。據學者統計,目前隱藏在廣州各街巷大大小小的古祠堂約1300座。它們猶如一本厚重的歷史教科書,講述著廣州人尊長愛幼、向善行善、愛家愛國的故事,讓家風連著國風。

“捧銀”傳承好家風

留耕堂古祠換新顏

“掌心不動,用手指的力量去抓,兩手能抓多少抓多少,跨過六道坎,都是你的!”近年來每逢春節,在廣州沙灣古鎮留耕堂都會開展“捧銀”傳統習俗活動,吸引了眾多游客和路人的目光。自2019年首次再現沙灣“捧銀”,這一古老習俗延續至今。

沙灣古鎮留耕堂保留著“捧銀”的古老習俗。

“在留耕堂,春節是一年中最熱鬧的時候。”沙灣古鎮旅游開發公司相關人員告訴記者,不僅有醒獅表演、采青表演、廣府傳統“賣懶”兒童游戲,還有就是“捧銀”了。

何為“捧銀”?這就要從沙灣留耕堂的淵源說起。沙灣古鎮始建于宋代,因地處珠江三角洲中部古海灣的半月形沙灘之畔,故名“沙灣”。而留耕堂又名何氏大宗祠,始建于元朝至元十二年(1275年),“留耕”二字取自于“陰德源從宗祖種,心田留與子孫耕”,意即建祠造福后人。留耕堂是番禺現存年代較為久遠、規模最宏大、造工最精巧、保存最完好的宗祠。全祠五進五開,堂有112條石和木柱,石雕、磚雕、木雕、灰雕不計其數,集元、明、清不同時期建筑特色于一體,被譽為“嶺南綜合藝術之宮”。

沙灣留耕堂

歷史上,沙灣何氏一直興旺,擁有大量沙田。據中山大學劉志偉教授研究,即使到了20世紀20年代,留耕堂的族田也還有56575畝,數量頗為驚人。留耕堂以下各小宗祠及私人亦置田35000余畝,富裕程度可想而知。

千百年來,尊敬長者是何氏家族的一大家風。歷史上,曾經每個十年舉行敬老宴,并進行“捧銀”活動,邀請壽宴中年紀最大的“壽頭”,從放滿金銀珠寶的“聚寶盆”里,用雙手捧起金銀,再走出何氏大宗祠門口,手上捧到多少,就拿走多少。祠堂文化專家何穗鴻說:古祠堂,就像村中的老人,在默默地講述著它的故事,形成有關家園文化與精神的共同記憶。不僅是一件寶,更要用心呵護。

如今,留耕堂的這種“捧銀”活動,已經成為好彩頭的民俗,不僅年長者參加,普通游客也可參加。參與者在體驗樂趣的過程中,更深刻感受中華民族尊老敬老的文化傳統。千年好家風讓祠堂換新顏,這個新顏不光是物理建筑方面的更新,更是充滿了精神食糧。這也許就是何穗鴻為何說“當村史和族譜已經散落的時候,祠堂還在說話”的奧秘了。

民族英雄故事廣傳頌

鄧氏宗祠充盈愛國情

在留耕堂,濃濃的人倫孝道感染了無數人。但當踏入位于寶崗大道龍涎里的鄧氏宗祠,讓人感動的不僅是家事,更是濃烈的愛國情懷。這間祠堂原本是1834年鄧氏祖先所建,規模也比較小,后因民族英雄鄧世昌為國捐軀,受清政府優撫,1894年鄧氏后人用一部分撫恤金擴建鄧氏宗祠,整整100年之后,鄧氏宗祠變身鄧世昌紀念館,并成為省市愛國主義教育基地和廣東省國防教育基地。

鄧氏宗祠主體建筑坐北朝南,廣三路,中路三間兩進,首進懸掛鄧世昌畫像,二進則放置巨型雕塑,前后兩進用廊相連,中間為大天井,四角各建1座閣樓。另有東院和后花園等,花園內存有鄧世昌手植的蘋婆樹。

鄧世昌紀念館本是鄧氏宗祠。

漫步其中,榕蔭掩映,古祠端莊肅穆,雕梁畫棟與牌匾楹聯相映,文化氣息濃郁。在這里,緬懷英雄再合適不過了。1840年,鴉片戰爭爆發。9年后鄧世昌降生在這里,父親鄧煥莊是做茶葉生意的,思想開明,從小就讓鄧世昌接觸新鮮知識。之后,少年鄧世昌隨父親往返于上海、廣州等地,更增長了見識,也目睹了外國侵略者的野蠻行徑。一顆救國救民的種子就這樣種下了,鄧世昌常與身邊的人說:“人誰不死,但愿死得其所耳!”

19世紀60年代,清政府推行洋務運動,鄧世昌毅然棄商從戎。18歲那年,鄧世昌從上海專門回到廣州,考入福州船政學堂,正式參軍報國。他的一生也由此改變。

從軍以后,鄧世昌一共只回過三次家,第一次是在1871年,鄧世昌趁工作調動之機,回廣州探望父母。第二次已是16年后的1887年了,其父鄧煥莊早已去世。鄧煥莊去世時,鄧世昌接到報喪,但此時正值中法戰爭期間,面對嚴峻的海防形勢,鄧世昌最終選擇了恪守公職,忠孝未能兩全。后來也多次手書“不孝”之憾,以寄托哀思。第三次是在1892年,誰也沒有想到,這是他一生中最后一次回家。

1894年9月17日,中日甲午海戰爆發。北洋水師不敵日軍,鄧世昌所管的致遠艦在完成最后的撞擊后開始沉沒。鄧世昌鼓舞戰艦官兵,“吾輩從軍衛國,早置生死于度外,今日之事,有死而已!”“倭艦專恃吉野。茍沉此艦,足以奪其氣而成事。”鄧世昌墜海后,隨從以救生圈相救,被他拒絕,并說:“我立志殺敵報國,今死于海,義也,何求生為!”與全艦官兵250余人一同殉國,年僅45歲。

為紀念鄧世昌的愛國氣節,族人從朝廷撫恤銀中拿出4萬兩,以清代中晚期南方大祠堂的形式擴建宗祠。擴建后的鄧氏宗祠總占地面積4700多平方米,正門按一品官員規格,建6級臺階。1994年,在鄧世昌殉國100周年的時候,鄧氏宗祠獲批為鄧世昌紀念館,讓廣州人永遠記住這位英雄的氣概和悲壯。

家庭的“家”,也是國家的“家”,血脈的賡續里藏著中華民族生生不息的基因密碼。如今,鄧氏宗祠門口的那副楹聯,依然氣勢磅礴,慷慨激昂,詮釋了廣州人對國家的忠誠與奉獻:“南海振風濤,報國情堅,斯有孤艚沖敵艦;丹心昭日月,成仁事烈,豈無崇廟奠忠魂”。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網