藝術(shù)家從珠江兩岸生活中獲取創(chuàng)作源泉 建筑師受江邊礫石啟發(fā)設(shè)計出大劇院

一江珠水,起于云貴、源于烏蒙,越六省、貫五嶺,奔流匯入南海。奔騰的江水、優(yōu)渥寬廣的航道,為沿岸百姓提供了生活、生產(chǎn)的水資源。而江水的野性活力、江流的兼容并包,以及江岸上儀態(tài)萬千的自然風(fēng)物,都成為珠江兩岸居民建設(shè)城市、藝術(shù)創(chuàng)作的靈感源泉。

如果沒有奔流不息的珠江,或許就沒法孕育出《珠江溯源記》和《珠江勝景圖》這些生動的藝術(shù)作品;同樣,如果沒有江邊露出水面的礫石,很可能建筑師無法雕琢出形如圓潤雙礫的廣州大劇院。

珠江的點點滴滴都蘊含著自然智慧,賦予廣州獨特的氣韻,激發(fā)創(chuàng)作者的想象力。日前,記者對話藝術(shù)家、建筑師,聽他們講述珠江是如何帶來源源不斷的靈感源泉。

王璜生: 沿珠江溯源騎行3300公里開啟30多年珠江藝術(shù)創(chuàng)作

今年9月,以學(xué)者、藝術(shù)家的身份受邀走訪甌江流域的路途上,王璜生不止一次回憶起38年前日夜兼程地沿珠江穿越城市、山林的80多個日子。

王璜生正在眺望珠江

1984年,成長于韓江邊小城的美術(shù)青年王璜生“受惑”于珠江的野性與活力,決定騎著單車一路向西,追溯珠江的源頭。3300公里的騎行之旅中,他留下了大批藝術(shù)作品:100多幅水墨寫生、1000多張攝影膠片、9萬多字的文字筆記。這個被他視為“小城文青對珠江流域的觀察”的舉動,成為他此后數(shù)十年以“珠江”為母題的創(chuàng)作起點,更讓他確定了創(chuàng)作方向:“這樣的經(jīng)歷,為我的藝術(shù)人生定下了一個不可能更改的調(diào)子。”

1996年,國內(nèi)的美術(shù)館事業(yè)還沒正式起步。此時,王璜生放棄了畫院專職畫家的“鐵飯碗”,投身到當(dāng)時仍在創(chuàng)建中的廣東美術(shù)館。

在夏末雨過天晴的早晨,探訪小分隊與王璜生來到二沙島江邊。沐浴著和煦陽光,王璜生微微瞇著眼,眺望著早已成為文化藝術(shù)地標(biāo)的廣東美術(shù)館,眼前景象與美術(shù)館建設(shè)之初長滿蘆葦?shù)墓さ刂丿B在一起。那時珠江兩岸雜草叢生,積聚著一種野生的力量——這種生命力“鼓動”著王璜生,令他迫不及待地投入到飛速生長中去,直至綻放。20多年后,再次回憶起這一幕,王璜生感慨:“無論是江水還是植被,都有著‘生猛’的生命力,有著樂觀的精神和向上的力量。這恰是珠江流域的人文特征所在,是關(guān)于珠江文化為何‘開風(fēng)氣之先’的最好說明。”

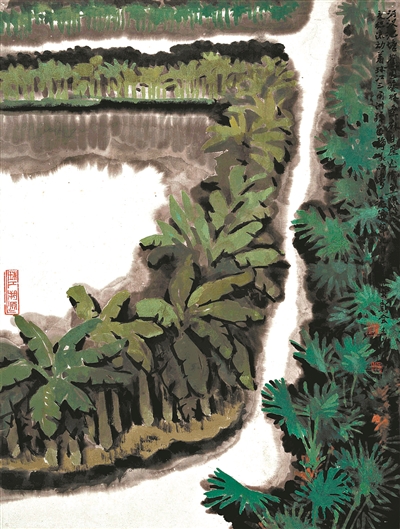

王璜生創(chuàng)作的《寧靜的三角洲》

在廣東美術(shù)館落成開館后,在距離珠江邊不到10米的空間里,王璜生以廣東美術(shù)館帶頭人的身份,開始了長達13年的“藝術(shù)拓荒”,借由廣東美術(shù)館的興起,掀起一股當(dāng)代藝術(shù)浪潮,尤其是他發(fā)起的“廣州三年展”,奠定了廣東美術(shù)館在全國乃至國際上的先鋒地位。其中,在第二屆“三年展”上,有一幅王璜生十分欣賞的影像作品:相機被綁在竹筏上,放流于珠江中,以類似游魚的視角,拍下兩岸景象。

無數(shù)次眺望珠江兩岸,見高樓漸起,燈火輝煌,船只絡(luò)繹不絕,回望逐漸實現(xiàn)的藝術(shù)理想,王璜生對珠江飽含謝意。在他逐夢打拼的這二十多年里,廣州這座城市開放包容,如珠江般擁有廣闊胸懷,為他開拓美術(shù)館事業(yè)提供了前所未有的機遇。

閑暇時,王璜生喜歡行走至珠江出海口:“看著珠江的開闊、碧綠,風(fēng)和日麗、江流奔涌,特別有意思。”出海口的歷史故事令他遐想和銘記,并借助藝術(shù)想象力,創(chuàng)作出一幅幅藝術(shù)作品。

王璜生創(chuàng)作的《珠三角農(nóng)家》

“珠江是母親河,與我們的生命和生活息息相關(guān),同時它也是靈感之河、力量之河。”王璜生說,“珠江流域水源充沛、氣候宜人,從源頭到出海口都有著強大生命力,孕育了廣東乃至珠江流域獨特的人文特征:樂觀、愉快、陽光、有力。”王璜生介紹,“很多畫家都曾畫過珠江,如關(guān)山月、黎雄才、林豐俗、陳金章諸位前輩先生,他們的寫實、寫生能力特別強,對樹木植被、山林煙霧的描寫有著極強表現(xiàn)力。加上珠江流域的樹木植物本身就極具特點,以及流域內(nèi)的風(fēng)物人情較有特色,他們筆下自然形成一種藝術(shù)風(fēng)格,或是‘藝術(shù)的一種經(jīng)典表達方式’。”

“對珠江,我有一種流動的情感,除了因為它奔流不息,青蔥植物不停成長,和空氣里濕潤的水汽,還因為它帶給我永不褪色的新鮮感。”王璜生說。

方土:少年時遠眺珠江至今仍深受震撼 繪就19.78米長的畫卷

2018年,大型中國畫長卷《珠江勝景圖》問世,時隔4年,至今仍給畫壇內(nèi)外帶來深深震撼。這幅巨作由獨立而相連的《珠源巒脈》《云涌珠江》《盛世珠江》構(gòu)成,集廣東眾多藝術(shù)家之力,以傳統(tǒng)山水畫長卷表現(xiàn)當(dāng)代城市的風(fēng)貌,展現(xiàn)改革開放40多年來珠江流域的波瀾壯闊。其中,描繪珠江源頭、19.78米長的上卷《珠源巒脈》由廣州畫院原院長方土帶領(lǐng)團隊創(chuàng)作。

《珠源巒脈》局部

“我們創(chuàng)作前并沒有實地去看珠江源頭。”方土揭秘了創(chuàng)作歷程,“在我看來,藝術(shù)家最重要的能力是美好的想象力。” 因此,他決定以象征手法,通過中國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化里的經(jīng)典符號“云”來表現(xiàn)“水”。畫面中大量隨風(fēng)飄懸于天空、山間的云,構(gòu)建一個想象中的珠江源頭。

成長于潮汕海邊的方土,見識過海的壯闊,從小便展現(xiàn)出天馬行空的想象力與無拘無束的藝術(shù)風(fēng)格。少年方土來到廣州后,沿著江流來到出海口,親睹了平靜江水流向出海口的迫切與奔放,而遠處是更廣袤的、充滿想象的世界。“是回歸,是奔赴,也是融合”,方土說,“走近珠江,我理解了珠江的多面性,讀懂了珠江的兼容并蓄。”他認(rèn)為,“珠江不僅是珠江,而是孕育想象力的母體。”

這恰是嶺南藝術(shù)的源頭。“嶺南藝術(shù)家一直都在面對不同的挑戰(zhàn):外來文化藝術(shù)隨著商業(yè)發(fā)展進入廣州,珠江自古就有著接納新事物的開闊胸懷;來自中原地區(qū)博大精深的傳統(tǒng)文化,被嶺南文化吸收、繼承、消化、融合。”方土說,不同的文化找到平衡點,并融入珠江文化。

藝術(shù)上的自信,令方土勇于嘗試。但對于藝術(shù),他又懷揣敬畏之心:“看到前人繪制的珠江圖時,我常常感慨,古代的嶺南人怎么能在沒有任何測量儀器的情況下,如此準(zhǔn)確地定位珠江的支流,確定珠江的源頭。”

直到畫完《珠源巒脈》后,他才帶領(lǐng)團隊實地探尋珠江源頭。“一到源頭,我就說,‘幸好我們沒有來寫生,不然我們只會單純追求寫實的感覺’。”方土認(rèn)為,“源頭”是神秘的,存于想象里,如果只用眼睛觀看,就會阻礙自己的想象。“像劉長安寫《我愛五指山》時并未去過五指山一樣,藝術(shù)不一定要親臨其境。”方土表示。

回顧《珠源巒脈》的創(chuàng)作歷程,方土用“奇妙”來形容:“珠江從源頭一路奔涌而來,養(yǎng)育了兩岸的人民,我想好好展現(xiàn)這份初心。”而令他感慨的是,低調(diào)的珠江承載厚重的歷史,發(fā)出自己獨特的聲音,成為時代的號角。

2019年,方土離開了廣州畫院入職中國國家畫院。跨過長江、黃河,他依舊惦念珠江的潺潺水聲,筆下的珠江依然讓他魂牽夢縈。他時時想起,自己在年輕時眺望珠江的心情:“一個大都會被珠江貫穿,支流在城中四通八達。從古至今,整個城市都蘊含著果敢、創(chuàng)新、拓展的力量,我曾被這種力量深深震撼到。而這種力量,在今天仍能帶給我創(chuàng)作的靈感。”

大劇院建筑師:靈感源于海珠石傳說 形如“水邊礫石”出圈

藝術(shù)家把珠江饋贈的靈感化作線條、色彩,展現(xiàn)在畫布上。建筑師們也從奔流靈動的珠江中汲取靈感,為鋼結(jié)構(gòu)、混凝土注入詩意,讓建筑物成為廣州這座城市中璀璨奪目的景觀。

廣州國際會展中心以“珠江來風(fēng)”為主體,賦予靜態(tài)建筑“飄”的形式美感,象征珠江暖風(fēng)吹過大地;矗立在白鵝潭畔的廣東省“三館合一”項目,外形宛如一艘停泊在珠江岸邊的輪船,寓意滿載嶺南文化的巨輪即將揚帆起航……

廣州大劇院也與珠江有著深厚緣分。這座廣州藝術(shù)地標(biāo)建筑是英國建筑大師扎哈·哈迪德在中國落地的第一個項目。從空中俯瞰,大劇院是兩座黑白灰色調(diào)自然形態(tài)的建筑,如同被珠江水沖刷的兩塊‘礫石’。走近這座線條玲瓏的建筑,虛與實、輕與重、曲線與直線、固定與流動……這些看似對立的形態(tài)都在一座建筑中實現(xiàn)了融合。

在大劇院建設(shè)時,廣州珠江外資建筑設(shè)計院被選為扎哈團隊的國內(nèi)合作伙伴。時任該設(shè)計院院長、總建筑師的黃捷與他帶領(lǐng)的設(shè)計團隊曾與扎哈團隊共同合作廣州大劇院項目。

廣州大劇院形如兩塊被江水沖刷上岸的鵝卵石

黃捷展示了廣州大劇院的設(shè)計草圖并介紹,“廣州大劇院設(shè)計立足于廣州地域文化的傳承,扎哈的設(shè)計靈感來源于珠江河岸的獨特風(fēng)貌,即被珠江水沖刷的‘礫石’。”傳說中,海珠石是廣州的鎮(zhèn)城之石。“是誰驅(qū)石到江心,天為羊城鎮(zhèn)古會”,說的就是屹立珠江中的海珠石。廣州大劇院蘊含著“被江水沖刷形成的圓潤雙礫”的設(shè)計構(gòu)思,形如一大一小、一黑一白的兩塊奇石,靜靜坐落于珠江之畔,造型猶如自然生長的建筑,極具未來感,表達出廣州的城市活力之美。

將異形公共建筑從圖紙變?yōu)楝F(xiàn)實,回想這一挑戰(zhàn),黃捷仍記憶猶新,“廣州大劇院的大部分柱子和墻都是斜的,整座建筑幾乎沒有一處垂直和方正的結(jié)構(gòu),都是由不規(guī)則的幾何形體組成,僅外表面就有64個面、41個轉(zhuǎn)角和104條棱線。大劇院里如生命體般的建筑形體與空間對結(jié)構(gòu)的‘建筑性’要求極高,常常需要突破現(xiàn)有結(jié)構(gòu)‘技術(shù)性’的極限。”為了讓這件“天馬行空”的作品落地,黃捷團隊繪制的清水混凝土施工詳圖,就達到一千多張。

2010年,廣州大劇院竣工,“圓潤雙礫”的外形吸引了全世界的目光。建筑起伏流暢的線條輪廓、引人入勝的空間體驗,形如“珠江邊兩塊漂亮的石頭”,為珠江增添了幾分浪漫色彩。竣工前,扎哈撰文表達她的激動之情:“我對藝術(shù)和建筑的詮釋,與眾多金融大廈一起,將珠江沿岸的市政與文化建筑有機地結(jié)合起來。廣州大劇院是我最心愛的設(shè)計作品之一,她代表著城市的過去,也為中國的未來抹上濃墨重彩一筆。”她對廣州當(dāng)初的選擇始終心存感激:“世界上鮮有這樣的地方,我們能遇到遠見與激情并舉的客戶。”廣州大劇院的落成,正體現(xiàn)著廣州城市文化的開放性、包容性以及“敢為人先”的創(chuàng)新性。

黃捷表示,“廣州大劇院在城市中心建立一個新的城市文化焦點——融城市文脈、建筑藝術(shù)、環(huán)境景觀為一體。”大劇院的創(chuàng)作過程讓他頻受啟發(fā):除了呈現(xiàn)在地的地域文化、自然環(huán)境,還有一種新的建筑理念,就是文化公共建筑的開放性和日常性。“以前,我們設(shè)計劇院這種公共建筑,通常會打造陽春白雪、高高在上的形象,給人一種很難走近的距離感。”如今,每當(dāng)夜幕降臨,市民都能走進大劇院的中心地帶,或坐在劇院的大臺階上、淺水池邊。通過大劇院與這座城市的交流共振,這座文化地標(biāo)自然而然地成為市民親近的“朋友”,體現(xiàn)了人與自然和諧共生的藝術(shù)情結(jié)。

掃碼進入

掃碼進入 掃碼進入

掃碼進入 掃碼打開

掃碼打開 關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)

關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)