中秋風俗始于唐代 如今廣州人過中秋既傳承古風 又別具廣府特色

廣州,是一座有著兩千多年歷史的文化名城,一街一巷都有悠遠的故事,一磚一瓦都有雋永的記憶。讓我們一起領略這座城市厚重的記憶,領略兩千多年包容開放的精神傳統,領略綿延不絕的文脈書香;與您一起在歷史的光照下,讀懂今天,讀懂廣州,由此堅定文化自信。

又是一年中秋月,恰逢人間好時節。

中秋來臨之際,廣州大街小巷月餅飄香,街坊們張羅著蒸芋頭、買柚子、選花燈……期待著闔家團圓,享受天倫之樂。

中國人過中秋始自唐代,中原人遷徙嶺南帶來佳節,至今已逾千年。時光荏苒,如今廣州地區的中秋節既傳承中原古風,又形成了別具廣府特色的節俗。“天涯共此時”變化的是形式,不變的是思人思鄉、期盼月圓人圓的中秋情懷。明月朗照、祥和熱鬧的市井里,積淀了一代代廣州人的鄉愁和對幸福團圓的美好期盼。

佳節幾時有 盛唐初成形

莫惜三更坐,難消萬里情。同看一片月,俱在廣州城。——唐·李群玉

唐人賞月念團圓 中秋習俗落廣州

中秋節形成于何時?“中秋”二字最早見于先秦,《周禮》有“中秋夜迎寒”之句。自先秦起,已有天子春祭日、秋祭月的記載。不過很多學者認為,天子祭月不是與多數人有關的節俗,唐代方是孕育中秋節的搖籃。中秋月,既圓且明,更容易撥動人們的心弦。唐代的中秋除了體現自古以來的重月傳統,思鄉思人、渴望團圓的節俗也從此而起。張九齡的“海上生明月,天涯共此時”,殷文圭的“萬里無云鏡九州,最團圓夜是中秋”等唐詩名句蘊含的中秋“人月兩團圓”愿望,成為千年來中國人過中秋的核心情懷。

小娃提燈出門去

盛唐時期,社會安定,政治開明,經濟繁榮,給中秋習俗的形成提供了契機。唐代賞月之風盛行。唐玄宗曾下令,在太液池畔建起百尺高臺,以便他和楊貴妃八月十五在此“望月”。可惜,緊接著安史之亂爆發,楊貴妃在馬嵬坡香消玉殞,高臺也只剩下了地基。正所謂“同來望月人何處,風景依稀似去年”。

杜甫也喜愛在中秋節賞月玩月,還曾連賞三天。公元767年,他寫下《八月十五夜月二首》《十六夜玩月》《十七夜對月》等名作,詩中既有對月的喜愛,也隱隱透露出客居他鄉的心境和思鄉之愁。

八月十五“玩月”不只是文人的行為,還走進了尋常百姓家。民俗學者馮沛祖認為,“今夜月明人盡望,不知秋思在誰家”“千家看露濕,萬里覺天清”“遠近同時望,晶熒此夜偏”等與八月十五有關的唐詩,都表明中秋習俗在民間已經普及,是節俗形成的標志。除了詩詞之外,多部唐代傳奇、筆記如《諸山記》《武夷山記》等都記載了人們在八月十五之夜邊飲宴邊賞月的熱鬧情景。

作為嶺南政治、經濟、文化中心的廣州城,在唐朝是中國第一大港。前來嶺南的中原人將中秋習俗帶到廣州,中秋節從此在廣州落地生根。

晚唐詩人李群玉寫下的《中秋越臺看月》《中秋廣江驛示韋益》《中秋夜南樓寄友人》均提及廣州中秋習俗。《中秋越臺看月》中的“越臺”即越王臺,為西漢南越王趙佗所建,遺址約在今越秀公園中山紀念碑所在山崗,唐代時只剩殘基。彼時,月從碧空來,詩人登臨越王臺賞月,憑欄四望,有置身“蓬萊”仙境之感。《中秋廣江驛示韋益》中有“同看一片月,俱在廣州城”之句,表達了詩人思鄉的心情。可見,當時過中秋的風俗已由嶺北傳入廣州。

宋代放假一整天 食時令果飲新酒

唐朝之后,廣州已有獨特的中秋節俗。清《南海續志》引明末清初的《恭巖札記》載:南漢國每當上元、中秋兩個時節,廣州人燃燈祈禱五谷豐登,號曰“賽月燈”。當其時,人們在各里巷累瓦為塔,將柴火堆積一起燃燒,火光映照全城,十分壯觀。這是有關古代廣州人過中秋節的最早記載,廣東部分地方至今依然保存此俗。

宋代中秋節規定放假。南宋寧宗法典《慶元條法事類》(慶元系南宋寧宗1195年~1200年的年號)明確記載:元旦、中秋等系節假,中秋放假一天。

宋代承襲唐風,人們過中秋節越發熱鬧。宋人孟元老所著的《東京夢華錄》描述了開封府中秋節的情景:中秋時節重在嘗新,會品嘗石榴、棗、栗、桔、葡萄等時令水果,并飲新酒。中秋夜,四下音樂聲鼎沸,離皇宮近的居民,深夜還能聽到遠遠傳來笙竽之聲。平民街巷里,兒童嬉戲通宵,熱熱鬧鬧的夜市一直開到天亮。

宋元之際,中原人紛紛南遷,中秋習俗在嶺南廣泛傳播。宋代文豪蘇軾在《水調歌頭·明月幾時有》中留下了“但愿人長久,千里共嬋娟”之句,被千古傳唱。蘇軾在詩歌《江月五首(并引)》中也描寫了自己在嶺南過中秋節時徹夜賞月的故事。他著重描寫了從入夜到凌晨,不同時間月亮的不同面貌,留下“一更山吐月,玉塔臥微瀾”“二更山吐月,幽人方獨夜”“三更山吐月,棲鳥亦驚起”“四更山吐月,皎皎為誰明”“五更山吐月,窗迥室幽幽”等佳句。

清代廣州逛“花局” “豎中秋”看萬盞燈

到了明清時期,中秋節的重心從“賞月”轉為祭月拜月,更注重人倫親情的“團圓”。

明代著名學者、廣州府香山人黃佐曾在中秋與朋友聚會,一起游山玩水,歡度佳節。他在《粵會賦》中稱:“中秋重陽,泛芋題糕,亦既醉止,其樂陶陶。”可見,當時中秋節已有供芋之俗。

清代廣州城內,中秋節成為僅次于春節的第二大節日,過節氣氛遠盛以往。清代廣州人怎么過中秋節呢?《羊城竹枝詞》云:“中秋佳節近如何,餅餌家家饋送多,拜罷嫦娥斟月下,香芋啖遍更炒螺。” 可見,中秋節俗是家家戶戶互送月餅,晚上合家賞月,吃節令美食芋頭和田螺等。

誕生于清中期的“豎中秋”(或作“樹中秋”)成為頗具廣州特色的中秋節習俗。所謂“豎”,就是把中秋燈籠高高掛起。一般節前十多天,家家戶戶就用竹條扎制各式燈籠,或圓或方,也有扎成鳥獸魚蟲形狀的,如魚龍燈、鳥獸燈、花果燈、雞公燈、銅鼓燈等,燈上寫上“慶賀中秋”字樣,裱以彩紙或絲絹等,并繪上各種圖案,五彩繽紛。富貴之家所懸燈籠可至數百盞,高可數丈,砌成“賀中秋”等字樣;平民百姓或豎一高桿,掛上燈籠,一般最少也要掛兩盞,自取其樂。

在游船上歡聚,人月兩團圓

每逢中秋夜,各家在燈內燃燭,把燈籠用繩系在竹竿上,掛到屋檐、天臺等高處。入夜,廣州滿城燈火,正所謂“十萬人家三五夜,有樓臺處有紅燈”,燈籠掛得越高就越吉利。掛燈籠,營造喜慶氛圍,象征團圓意義。如今,不少小區仍可見到“豎中秋”風俗,中秋節前,居民會在出入口、小區綠化樹上掛上燈籠,傳承著這個獨特的節俗。

現今盛行的中秋賞花傳統,在清朝的廣州已經出現,即別具“花城”特色的中秋節俗——芳村花局(近似花卉展覽會)。清代中葉以降,芳村一帶先后建有三十多處大小園林,六松園、醉觀園、留芳園等八大名園名噪一時。每逢中秋,各園擺設“花局”,招徠游客。不少詩社畫苑,如花田、杏林、海樓詩社等,會遍邀社友吟詩作畫,以助雅興。

清末小說家黃世仲在《大馬扁》一書里描寫了康有為廣州過中秋節的所見所聞:中秋節飯后,康有為招呼學生一起登觀音山(今越秀山)。到了山巔,康有為“向前遠地一望,但見各家慶賀中秋的旗幟高揚,或紙或布,五光十色。羊角燈、走馬燈、風箏燈……似攢珠串兒掛起,家家斗麗,戶戶爭妍……那些珠江上賞月的大畫舫,細看去只像一葉小扁舟。其余小艇總看不著,只見得萬點燈光……”字里行間透露出濃厚的中秋節日氣氛。

千里共嬋娟 廣府多盛景

平分秋色一輪滿,長伴云衢千里明。——宋·李樸

“迎月”“賞月”“追月” 廣州中秋過足三天

杜甫中秋連賞三天明月的閑情讓人羨慕。其實在民國時,嶺南的中秋節俗已是豐富多彩,從八月十四到十六,一連三天,老廣州人分別用“迎月”“賞月”和“追月”過中秋節,很多節俗一直延續至今。

八月十四“迎月”,大家忙著準備過節食品,包括柚子、菱角、田螺、柿子、香蕉、芋頭等。節前,廣州人挑著月餅果品送給親友,就叫做“送節”或“拜節”。八月十四晚,家人小酌一頓。

八月十五“賞月”。當天一早起來,人們就開始張羅。這一天,菜肴十分豐盛,所有在外的家人都盡量趕回來,已經分家單過的成年兒子也要和妻兒一同回到父母家。月亮初升時,全家合坐,共吃團圓飯,以示“月光團圓”,菜式中必有一道“圓蹄”,即是用發菜、冬菇之類的燜燒豬蹄,也是取個團圓的好意頭。

晚飯過后,便舉行“拜月光”儀式(廣州民間也稱中秋節為“月光誕”,即月神的生日)。家家戶戶在天臺或門口豎起竹竿,掛上彩燈和燈籠,擺開供桌,擺上月餅、柚子、芋頭、菱角、香蕉等,對月而祭。祭月時要焚香燃燭,拜完月光后吃田螺等美食,一家老少在一起,一邊賞月一邊閑話家常,“曬”一晚明媚的月光。

月光光,照地堂,月下舉杯,體會廣府中秋的韻味

孩子們喜歡到街上“耍祿仔”——他們提著燈籠,成群結隊沿街踏歌而行。這個中秋節兒童游戲流行了數百年。明清時,兒童主要是提柚燈耍樂,民國時,各式燈籠逐漸代替了柚燈,兒童邊耍邊唱“月光光,照地堂……”歌聲在城內響起。

廣州人過中秋節為何必食柚子、菱角、田螺、芋頭等時令食物?這是有一番講究的。柚子外形渾圓,象征團圓,中秋節前后又適逢盛產期,柚子便理所當然成為應節食物。同時,“柚”與“佑”諧音,中秋節吃柚子,寄托了廣州人希望得到月亮護佑的美好意愿。

家里有小孩的人家中秋節會備上菱角,寓意“聰明伶俐”。菱角去殼后切成粒狀煲粥,吃過月餅后食用,還可減少油膩感。

芋頭在中秋時節最為粉糯香甜,且是多子植物,母芋頭總是和一窩小芋頭同生在一處,象征團圓。粵語“芋頭”又與“護頭”諧音,一家人一起吃芋頭,寓意合家團圓平安。

過中秋節,廣州人還會買田螺,剪掉尾尖,用紫蘇、辣椒、蒜頭、豆豉、蠔油等佐料一炒,就烹出一道讓人流口水的美味。民間認為,田螺可以明目,中秋當晚,一家人聚在一起,拿著田螺,對月一舉,再送到嘴邊一啜,就是“對月啜螺肉,越啜眼越明”。

八月十六則是“追月”,一家人還要在天臺上再吃一頓,順便賞一賞十六的月亮;城內一些有名的茶樓還會舉辦“追月”茶會攬客。

中秋食物有講究

菱角田螺,節令美食

柚子:外形渾圓,象征團圓。“柚”與“佑”諧音,寄托了廣州人希望得到月亮護佑的美好意愿。

菱角:家里有小孩的人家中秋節會備上菱角,寓意“聰明伶俐”。

田螺:民間認為田螺可以明目,中秋時又最肥美,中秋當晚,家人團聚,“對月啜螺肉,越啜眼越明”。

芋頭:粵語“芋頭”與“護頭”諧音,且母芋頭總是和一窩小芋頭同生在一處,象征團圓。

全城賞月看燈會 傳承廣府中秋情

中華人民共和國成立后,廣州人過中秋節的習俗從未中斷,還出現了公園觀燈猜燈謎等新風俗。

觀燈猜燈謎成為廣州市民一大樂事

到公園觀燈成為當代廣州人的集體記憶。1956年,中秋燈會在文化公園首次亮相,1961年中秋燈會,文化公園展出花燈近千盞,展期達1個多月,觀眾達100萬人次。從此,中秋節到文化公園觀燈賞月成為市民過中秋的保留節目。

月色初上,廣州人還喜歡到哪里去歡慶中秋之夜? 中秋節各公園節目豐富多彩:文化公園有大型中秋燈會,烈士陵園有中秋賞月晚會,晚會有拳術“獅舞”等節目,荔灣湖公園有中秋賞月游園晚會,流花湖有曲藝演唱賞月晚會、曉港公園、海幢公園、人民公園增設夜市等,活動十分多樣。

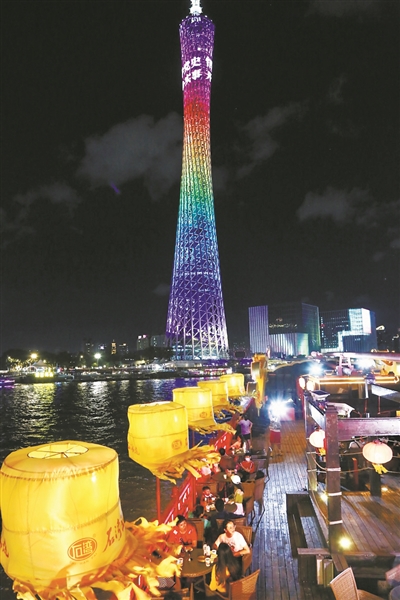

當下,廣州人歡度中秋的地點越來越多。每年中秋,無數市民前往白云山登高賞月,也有很多人在廣州塔摩天輪上賞月。此外,橋上亦可賞月:珠江穿城而過,海心橋、琶洲大橋、獵德大橋、廣州大橋、江灣橋、海珠橋、人民橋……不同造型的橋猶如一道道彩虹,與中秋皓月相輝映;船上也可賞月:看空中月與水中月爭輝……

從2009年起,云臺花園開始舉辦中秋燈展。今年,云臺花園請來廣州美術學院的大師巧匠,在廣場、庭院搭起一座座精美花燈,采用節能環保的LED燈制造一場充滿視覺沖擊力的燈光秀。湖畔還特別搭建了一個直徑超過10米的人造月亮,若中秋佳節天氣晴朗,人們可以欣賞到“四月同框”美景:天上一個月亮,地上一個月亮,湖里兩個月亮,渲染羊城歡樂祥和的節日氣氛。

時光荏苒,雖然時代變遷,但廣州的中秋傳統仍舊在繼續。如今,一家人團圓過中秋節依然是廣州最普遍的節俗,所不同的是,人們除了在家里聚會,還會選擇下館子,更方便全家團圓。故此,每到中秋,廣州酒樓一位難求。

“舞火龍”帶有濃厚傳統中秋味道

廣州高樓大廈林立,小朋友依然喜歡在中秋夜提燈出行。越秀區光孝路有數家店依然堅持銷售傳統手工燈籠,價格在數十元至上百元不等。8月30日,記者在此看到,沿街店面掛滿了五顏六色、造型各異的燈籠,有兔子、金魚、小象等動物造型,還有幸運星、蘑菇等創新款式。不少街坊大手牽小手前來選購,還有顧客一口氣買下幾個燈籠,店里店外,頗為熱鬧。店老板介紹,過去人們喜歡選擇蓮花、楊桃、金魚、兔子等傳統造型的燈籠。現在越來越多年輕人學習制作燈籠的手藝,蝴蝶、蜜蜂、貓頭鷹、大象、汽車、飛機、哥斯拉等新款燈籠更吸引年輕人和小孩子。

舞火龍的節俗在白云區一帶流傳了數百年

中秋節,在廣州還能看到傳統味道十足的節俗活動。白云區江高鎮、均禾街、白云湖街等會開展舞火龍活動。今年9月9日,2條石馬聯社扎制、1條清湖聯社扎制、1條平沙聯社扎制、1條羅崗聯社扎制的火龍將再次起舞。往年,當地村民會用竹篾、榕樹、草藤等扎制成長龍。舞龍者傍晚將長龍抬到祠堂,點燃香火并插滿龍身。之后火龍出巡,游街過巷。舞龍者邊舞邊齊聲高唱,一群兒童提著各色燈籠尾隨火龍,附聲和唱。各家各戶爭相拜龍,把香火蠟燭插上龍身,祈禱風調雨順、國泰民安、五谷豐登。

各色燈籠琳瑯滿目,挑花了眼

千盞花燈 百萬觀眾

到公園觀燈成為當代廣州人的集體記憶。1956年,中秋燈會在文化公園首次亮相,一時間,廣州萬人空巷,人們爭相到文化公園賞燈。1961年中秋燈會,文化公園展出花燈近千盞,展期達1個多月,觀眾達100萬人次,遂有“千盞花燈、百萬觀眾”之美譽。至今,文化公園燈會已陪伴廣州人走過66年歲月,鐫刻了老廣州人滿滿的甜美回憶。

玲瓏廣式月 慰藉游子心

海上生明月,天涯共此時。——唐·張九齡

廣式月餅清末創 如今佳節唱主角

中秋餐桌上,最不可少的便是月餅。月餅最早出現于唐代,《洛中見聞》曾記載:中秋節新科進士參加曲江宴時,唐僖宗令人送月餅賞賜進士。到了宋代,月餅就有了蓮蓉、豆沙等品種。蘇軾有“小餅如嚼月,中有酥與飴”之句。酥和飴指的是酥油和糖,可見當時的月餅餡已由二者合成。明代,中秋吃月餅之俗在民間逐漸流傳。到了清代,中秋吃月餅已成為一種普遍的風俗。《隨園食單》所記載的“劉方伯月餅”就是以果仁為餡料的月餅,類似于今日的五仁月餅。

廣式月餅風靡全國,暢銷世界

廣式月餅的興起要更晚些。廣州國家版本館三大專題展之一的“廣式月餅文化專題版本展”揭開了廣式月餅最初的“樣貌”。那是一個1906年制作的月餅模,百多年后依然花紋精細,能制作以月宮玉兔搗藥為主題的月餅。

清末民初,廣州人推陳出新,獨創兼顧南北口味的廣式月餅。由“蓮香樓”始,又形成“陶陶居”“廣州酒家”“趣香”“大三元”等月餅名牌,廣式月餅逐漸聞名。

清末,隨著粵人北上,廣式月餅在北京、上海等地被廣泛傳播。上世紀30年代,廣式月餅除了蓮蓉、豆沙口味外,陶陶居點心師傅陳大惠還以燒雞、烤鴨、火腿、叉燒、花肉等20多種原料制成一個直徑20多厘米的塔形咸餅,用糖粉在餅面上塑造“嫦娥奔月”故事中的人物。上世紀40年代,廣州酒家第一代點心名師歐標編撰《食經逢趣錄》,其中寫道,當時已用“四式月餅”作為中秋宴席點心。

如今,廣式月餅不僅流行全國各地,還遠銷東南亞及歐美各國華僑聚居地。來自黑龍江的新廣州人關姐每年必給老家親友寄送廣式月餅。她告訴記者,雖遠隔千里,但是親友以廣式月餅為美,每年中秋必備。

廣州酒家集團總經理趙利平介紹,常有在歐美生活的友人在中秋前夕給他發來照片。從圖中可見,當地商超的貨架上滿滿碼放著雙黃白蓮蓉月餅,友人每年中秋都要買來品嘗,以解鄉愁。

廣式月餅在全國月餅中的名氣數一數二。近三年來,廣州酒家月餅銷往省外以及出口的數量均持續增長。根據艾媒咨詢和國金證券研究所的資料,截至2021年,在我國月餅消費者的風味偏好中,廣式月餅以53%的份額位居榜首;據華西證券研究所數據,2021年廣式月餅的銷量占了全國月餅銷量的六成。

今年中秋節前夕,廣州地區順豐快遞每天的快遞量較日常亦增長超過50%,其中大部分是月餅或相關節日禮品。

廣式月餅推陳出新,創新不斷

相比蘇式、京式月餅,廣式月餅的餅皮有所不同。廣式月餅也叫糖漿皮月餅,松軟香甜。三者的餡料也不同,廣式月餅的餡料有蓮蓉和雜餡兩大類,其最大特點是皮薄、餡多。咸、甜口味皆有,餡料多選用本地特產如欖仁、蓮蓉、豆沙等。月餅制作師善于利用各種呈味物質的互相作用構成特有風味。

過去,受到生產以及儲存條件限制,月餅的原材料常常采用高油高糖高脂食材,高溫烘焙后含水量少,能起到一定的抑制微生物生長的作用。隨著月餅保鮮技術的大突破,月餅不再需要依賴高油高糖來保鮮,各種新式月餅層出不窮。

今年,廣州酒家集團與華南理工大學戰略合作的低GI月餅正式發布,填補了低升糖月餅的市場空白。

但是不管如何變化,蛋黃蓮蓉月餅、五仁月餅依然是廣式月餅的主流。經過歲月的洗禮,廣式月餅扎根于人們的味覺記憶里,吃傳統的經典月餅依然是多數廣州人過中秋節的“鄉愁”。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網