廣州,一座擁有2200多年歷史的歷史文化名城,打造詩(shī)詞之都,淵源有自來(lái)。

自漢楊孚,至唐張九齡,到清初屈大均,無(wú)數(shù)廣府前輩的詩(shī)文與人格,深深植根于嶺南文化的深厚土壤。

楊孚畫像

近代詩(shī)人沈汝瑾曾有句:“珠光劍氣英雄淚,江左應(yīng)慚配嶺南。”可見(jiàn)在他眼里嶺南詩(shī)歌的地位。

《全粵詩(shī)》序中這樣寫:“嶺表騷壇,別辟蹊徑,既承中原統(tǒng)緒,亦注百粵宗風(fēng),從此藝苑添我新花,詩(shī)海漸開(kāi)一脈。”廣州詩(shī)詞發(fā)展文化脈絡(luò),在此梳理一番。

秦漢:涌現(xiàn)經(jīng)典篇章

廣州早在先秦就涌現(xiàn)了如《南海仙人祝辭》這樣的經(jīng)典篇章,詩(shī)曰:周夷王時(shí),南海有五仙人,衣各一色,所騎羊亦各一色,來(lái)集楚庭,各以谷穗一莖六出,留與州人,且祝曰:“愿此阛阓,永無(wú)荒饑。”言畢,騰空而去,羊化為石。

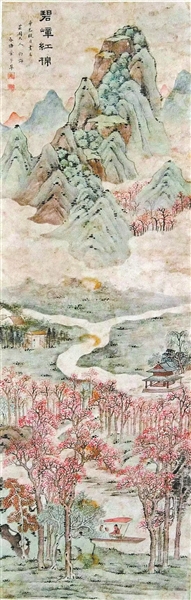

《紅棉碧峰圖》 葉夢(mèng)草(清)

漢初比較有名的詩(shī)歌當(dāng)屬《越人土風(fēng)歌》:“其山崔嵬以嵯峨,其水溢遝而揚(yáng)波,其人厽砢而美多。”兩漢時(shí)期更是涌現(xiàn)出了楊孚、郭蒼、牟融等當(dāng)時(shí)影響全國(guó)的著名詩(shī)人、學(xué)者。

楊孚為東漢時(shí)南海郡番禺縣漱珠崗下渡頭村人(今廣東省廣州市海珠區(qū)赤崗街道下渡村),他早年致力攻讀經(jīng)史,鉆研頗深。楊孚是史家公認(rèn)的嶺南第一位著書立說(shuō)的學(xué)者,他的著作《異物志》是我國(guó)第一部地區(qū)性的物產(chǎn)專著,他的著作第一次對(duì)嶺南的風(fēng)物進(jìn)行系統(tǒng)整理,稱得上嶺南文化的開(kāi)拓者。他留下了多首詩(shī)歌,比如《丈草》:“丈草作酒,能成其味。以金買草,不言其貴。”

到魏晉南北朝,廣州地區(qū)最有名的詩(shī)人代表為黃野人、王叔之等。屈大均《廣東新語(yǔ)》記載“黃野人,相傳葛洪弟子,共仙去,留丹柱石間,野人服之。居羅浮為地行仙,往往與人相遇,或?yàn)辄S冠,或儒者,或?yàn)橄獭⑸綃D,或牛,或犬,或鳥,或大蝴蝶。凡山中所有物,皆能見(jiàn)之。”其詩(shī)作《飛云峰》:“云來(lái)萬(wàn)嶺動(dòng),云去天一色。長(zhǎng)笑兩三聲,空山秋月白。”為世人所傳頌。

隋唐:云山珠水,盡入詩(shī)懷

隋唐時(shí)期,此時(shí)的廣州詩(shī)歌“辭生奇麗”,出現(xiàn)了歷史性的高峰,比如出現(xiàn)了張九齡、陳政、陳集原、陳元光等著名詩(shī)人。《全粵詩(shī)》序中說(shuō):“迨唐代張曲江開(kāi)文獻(xiàn)之宗,舉風(fēng)雅之旗,接中土之天聲,攬嶺表之芳潤(rùn)。于是云山珠水,盡入詩(shī)懷,雁聲漁火,都成雅調(diào)。”

“廣州”一共在《全唐詩(shī)》出現(xiàn)8次,“廣州”源于東吳黃武五年(公元226年),東吳孫權(quán)將交州以合浦為界,分拆為交州、廣州兩部分,這是“廣州”的地名首次在歷史上出現(xiàn)。“番禺”一共在《全唐詩(shī)》出現(xiàn)11次。“番禺”始建于秦始皇33年(公元前214年),以廣州市區(qū)內(nèi)的番山、禺山得名,有2200多年的歷史。

隋朝,活躍于廣州周邊,最有名的詩(shī)人當(dāng)是蘇玄朗,他的很多文字記錄都與羅浮山有關(guān)。

唐開(kāi)元尚書丞相張九齡(678-740),被譽(yù)為“嶺南詩(shī)歌第一人”。長(zhǎng)安年間進(jìn)士。其詩(shī)風(fēng)清淡,有《曲江集》。他是一位有膽識(shí)、有遠(yuǎn)見(jiàn)的著名政治家、文學(xué)家、詩(shī)人,名相。他的五言古詩(shī),以素練質(zhì)樸的語(yǔ)言,寄托深遠(yuǎn)的人生慨望,對(duì)掃除唐初所沿襲的六朝綺靡詩(shī)風(fēng),貢獻(xiàn)尤大。

張九齡畫像

張九齡寫了多首關(guān)于廣州的作品,在他的筆下,“海郡雄蠻落,津亭壯越臺(tái)。城隅百雉映,水曲萬(wàn)家開(kāi)。”盛唐時(shí)期的廣州在張九齡筆下是雄、壯、開(kāi)闊,是千家萬(wàn)戶生機(jī)勃勃,這首詩(shī)記錄了盛唐時(shí)期廣州的景觀,讓一幅幅獨(dú)特的嶺南畫卷展現(xiàn)在讀者眼前。

“江林多秀發(fā),云日復(fù)相鮮。征路那逢此,春心益渺然。”詩(shī)句寫的則是廣州江邊津亭畔的秀美景色。大約是張九齡辭職居家期間與好友同游廣州時(shí)所作。晚風(fēng)悠悠,云霞移幻,江畔風(fēng)景優(yōu)美,詩(shī)人與友人沉醉在廣州春江的美景中。

在唐代,近兩百名謫宦文人來(lái)到嶺南,嶺南便是他們的文學(xué)重生地。其中非常著名的有韓愈等,面對(duì)美麗豐饒的嶺南,他們心境各異,除了留下詩(shī)詞名篇,還有許多傳奇故事,為廣州的詩(shī)詞發(fā)展與繁榮起到了促進(jìn)作用。

宋元:蘇軾留下千古名篇

說(shuō)到廣州詩(shī)詞的歷史,不得不說(shuō)到宋代大家蘇軾,他在廣州留下了多首名篇。其中有一篇關(guān)于白云山,那是一個(gè)秋日,名滿天下的蘇學(xué)士到了廣州白云山蒲澗寺,留下“不用山僧導(dǎo)我前,自尋云外出山泉。千章古木臨無(wú)地,百尺飛濤瀉漏天”的詩(shī)句。

蘇東坡 白云山雕塑

值得一說(shuō)的是,蘇軾與廣州知州王古的書信還“揭秘”了一段古:原來(lái)自來(lái)水千年前就有了,地點(diǎn)在廣州白云山,設(shè)計(jì)者為蘇東坡。

當(dāng)年,王古曾在信中說(shuō),城內(nèi)深井多為富戶所有,百姓只能勉強(qiáng)飲用珠江水,缺乏清潔水源,疾病的控制難上加難。蘇東坡回信兩封,建議用竹管從白云山引水到市區(qū),施工時(shí)在每根竹管上鉆一個(gè)小孔,塞上綠豆,然后用竹釘封上,這樣一旦竹管堵塞,很容易就能查出具體的堵塞部位。就這樣,在“蘇王”二人的努力下,一千年前的廣州人第一次喝上了“自來(lái)水”。

早在南宋理宗時(shí),崔與之(增城人,曾任廣東經(jīng)略安撫使)和李昴英(番禺人,曾任吏都侍郎)歸隱于廣州時(shí),已有不少詩(shī)詞酬唱了。明萬(wàn)歷年間,劉介齡曾把他們的詩(shī)詞刻于白云山上。

南宋時(shí)期,廣州周邊比較有名的詩(shī)人為蔡蒙吉,12歲中進(jìn)士,被時(shí)人譽(yù)為“神童進(jìn)士”,其祖父蔡若霖、父親蔡定夫均為進(jìn)士,因此當(dāng)?shù)赜胁谈耙婚T三進(jìn)士”之佳話。公元1276年,蔡蒙吉率孤軍與元軍作戰(zhàn),城陷被俘,英勇不屈從容就義,年僅32歲。

另外,文天祥在廣東五坡嶺與元軍激戰(zhàn)時(shí)被俘虜了,囚禁在戰(zhàn)船上。路過(guò)零丁洋時(shí),他寫下了流傳千古的《過(guò)零丁洋》。

元末明初,青年詩(shī)人孫蕡、王佐與十多位詩(shī)友結(jié)社于廣州南園抗風(fēng)軒(今中山圖書館南館),是為“南園詩(shī)社”。孫蕡、王佐、趙介、李德、黃哲五人成就最高,被稱為“南園五子”。南園五子延續(xù)了張九齡以來(lái)的雄直詩(shī)風(fēng),內(nèi)容上有鮮明的嶺南地域特色,對(duì)后代有著深刻的影響。

“南園詩(shī)社”的出現(xiàn),代表著嶺南詩(shī)派新高潮的開(kāi)始。

今天,在廣州中心城區(qū),文德路南段以東、文德東路和聚仁坊以北、德政中路南段以西、舊玉帶濠以南一帶地域,商鋪連片,車水馬龍。人們大概很少想到,這一帶是著名園林南園的故址所在,又是嶺南詩(shī)壇上歷史最悠久的“南園詩(shī)社”的誕生地,在廣州文化史上聲名顯赫。

明清:嶺南詩(shī)派繁盛

歷史的車輪走進(jìn)明清,此時(shí)的廣州詩(shī)詞創(chuàng)作陸續(xù)涌現(xiàn)出“嶺南三大家”、后南園詩(shī)社“南園十二子”等。正所謂:“南園五子,名噪于前,清代嶺南三家,振響于后。”嶺南詩(shī)派繁盛了數(shù)百年。

明末崇禎年間,黎遂球、陳子壯等牽頭重結(jié)南園詩(shī)社,人稱“南園十二子”。到晚清光緒年間,梁鼎芬、黃節(jié)等8人領(lǐng)頭,再在南園抗風(fēng)軒重結(jié)南園詩(shī)社,與會(huì)者一百多人,成為廣州詩(shī)壇盛事,人稱“后南園詩(shī)社”。如今,南園抗風(fēng)軒已經(jīng)不復(fù)存在,歷史考究其地理位置在現(xiàn)在的廣州越秀區(qū)珠光行政街道。珠光街在抗風(fēng)軒舊址附近建起歷史紀(jì)念建筑,有南園五子塑像墻、抗風(fēng)軒小亭、詩(shī)詞作品墻,雖然不是歷史原貌,卻記錄了廣州詩(shī)社雅集的這段歷史。

屈大均、陳恭尹和梁佩蘭是清代初年嶺南著名詩(shī)人,他們的作品具有很高的思想性和藝術(shù)性,被譽(yù)為“嶺南三大家”。

屈大均(1630~1696)曾削發(fā)為僧,后還俗,又北上游歷,“險(xiǎn)阻艱難,備嘗其苦”,詩(shī)歌是其心靈歷程的寫照。他以屈原后代自居,學(xué)屈原和《離騷》,兼學(xué)李白、杜甫,詩(shī)歌奔放縱橫,激蕩昂揚(yáng),于雄壯中飛騰馳騁,豪氣勃勃,“如萬(wàn)壑奔濤”,在詩(shī)界獨(dú)樹(shù)一幟。五律出色,“可比太白”。《舊京感懷》《過(guò)大梁作》《登羅浮絕頂》等訴說(shuō)家國(guó)情懷,《梅花嶺吊史相國(guó)墓》《哭顧寧人》《贈(zèng)傅青主》等抒發(fā)仰慕忠節(jié)之情,大都撫時(shí)感世,緣事而發(fā),尤其表現(xiàn)家國(guó)情懷的詩(shī)歌,可與顧炎武相比,如“萬(wàn)里丹心懸?guī)X海,千年碧血照華夷”(《經(jīng)紫羅山望拜文信國(guó)墓》),“孤臣余草莽,匪石一心堅(jiān)”(《詠管寧》)。

屈大均畫像

屈大均的詩(shī)“以氣骨勝”,豪宕而多蒼涼悲慨之音,如《通州望海》:“狼山牧草滿,魚海暮云黃。日月相吞吐,乾坤自混茫。乘槎無(wú)漢使,鞭石有秦皇。萬(wàn)里扶桑客,何時(shí)返故鄉(xiāng)?”憑吊滄海,想象奇?zhèn)ィ谛劢∝渤C里寄寓故國(guó)之思,凄楚感愴,卻也寫出“超然獨(dú)行”的豪邁氣概。

“嶺南三大家”在清初文壇上有著很高的地位,當(dāng)時(shí)他們各自都享有較高的聲望,而梁佩蘭則名列首位。

傳說(shuō)梁佩蘭之所以名列“嶺南三大家”首位,也有緣由。康熙三十一年(1692),有番禺詩(shī)僧王隼,編選梁佩蘭及屈大均、陳恭尹之詩(shī),命名為《嶺南三大家詩(shī)錄》。當(dāng)時(shí)梁、屈、陳三人都是在世,如果就主題思想傾向、題材價(jià)值等社會(huì)效果而言,梁詩(shī)的深度、廣度顯然不及屈、陳。但屈、陳兩人以布衣終老,而梁佩蘭名馳京華、結(jié)識(shí)公卿,也許由于這些因素,梁佩蘭位列兩者之前,而書中收入其詩(shī)作最多。

“嶺南三大家”的稱號(hào)一直為人們所公認(rèn),流傳至今,仍有其強(qiáng)大的藝術(shù)生命力,更為廣東詩(shī)風(fēng)起了繼往開(kāi)來(lái)的推動(dòng)促進(jìn)作用。

掃碼進(jìn)入

掃碼進(jìn)入 掃碼進(jìn)入

掃碼進(jìn)入 掃碼打開(kāi)

掃碼打開(kāi) 關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)

關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)