廣州牙雕為廣州傳統(tǒng)“三雕一彩一繡”之首 當(dāng)代工匠巧用新材傳承薪火 古老技藝迎來新生

讓城市留住記憶 讓人們記住鄉(xiāng)愁。

廣州,是一座有著兩千多年歷史的文化名城,一街一巷都有悠遠(yuǎn)的故事,一磚一瓦都有雋永的記憶。《粵韻周刊》,與您一起領(lǐng)略這座城市厚重的記憶,領(lǐng)略兩千多年包容開放的精神傳統(tǒng),領(lǐng)略綿延不絕的文脈書香;與您一起在歷史的光照下,讀懂今天,讀懂廣州,由此堅(jiān)定文化自信。

象牙雕刻(以下簡(jiǎn)稱牙雕)被列為中國(guó)第一批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄。有“仙工”之譽(yù)的廣州牙雕,又稱廣式牙雕或南派牙雕,有兩千多年歷史,始自漢唐,盛于明清。經(jīng)過匠人代代傳承創(chuàng)新,廣州牙雕以鏤雕、鑲拼技法聞名,與北京牙雕、江南牙雕形成中國(guó)三大牙雕流派。北京故宮博物院所藏牙雕珍品中,以廣州牙雕名師所造為最。廣州牙雕的發(fā)展,與古代廣州對(duì)外貿(mào)易的繁榮密不可分,不僅象牙絕大部分靠進(jìn)口,且牙雕制品也大量外銷。從一九八九年前,聯(lián)合國(guó)禁止象牙貿(mào)易。廣州牙雕工匠守正創(chuàng)新,以猛犸牙或牛骨為材料,傳承鏤雕鑲嵌等技藝,延續(xù)這一優(yōu)秀傳統(tǒng)工藝。

史

兩千多年長(zhǎng)河

絕技始于西漢盛于清

廣州“仙工”蜚聲全球

早在西漢年間,廣州已出現(xiàn)牙雕工藝。

唐代,今光塔路一帶設(shè)有專門進(jìn)行象牙貿(mào)易的街市。

宋元時(shí)期,廣州工匠已掌握玲瓏剔透的鏤空通雕技法,被譽(yù)為“鬼工球”的象牙球問世。

到了清代,廣州牙雕發(fā)展至鼎盛,蜚聲海內(nèi)外。

延至當(dāng)代,廣州工匠以巧思尋找各種新材料代替象牙,努力傳承這門古老技藝,并不斷創(chuàng)造,使廣州牙雕獲得新生。

廣州牙雕至少有兩千多年歷史。西漢南越王墓遺址就出土過牙雕文物。其中,最令人意想不到的是,考古學(xué)家還在遺址中發(fā)掘出了五支象牙。經(jīng)專家鑒定,這些象牙來自非洲。

雖然早在秦朝時(shí)期,中國(guó)人就有能力遠(yuǎn)航貿(mào)易,“海上絲綢之路”早已存在,卻不足以充分解釋秦朝中國(guó)人能遠(yuǎn)航非洲貿(mào)易。畢竟,從非洲到中國(guó)需要航行數(shù)萬里,一路充滿艱險(xiǎn),以秦朝當(dāng)時(shí)造船技術(shù)和遠(yuǎn)航能力而言,幾乎不可能直航,且史書也沒有相關(guān)記載。就南越國(guó)宮署遺址下發(fā)現(xiàn)的秦代官方造船遺址,專家研究得出結(jié)論:以當(dāng)時(shí)的條件可造出寬8米、長(zhǎng)30米、載重五六十噸的木船,顯然無法直航非洲。既然如此,南越王墓中的非洲象牙又是如何來到中國(guó)的呢?從墓中出土的象牙、銀盒、香料等舶來品,有學(xué)者猜測(cè),象牙或許是從非洲運(yùn)到了波斯,再由波斯商人運(yùn)到了南越國(guó)。

唐代廣州被譽(yù)“關(guān)口象牙堆”

宋代工匠已創(chuàng)制象牙球

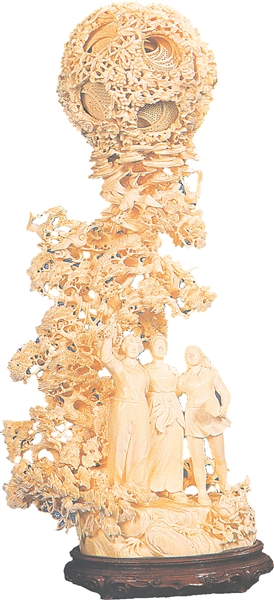

三十六層牙球作品——《銀球傳友誼》

廣東省文化學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)曾應(yīng)楓告訴記者,廣州牙雕的發(fā)展與古代廣州對(duì)外貿(mào)易的繁榮密不可分。漢武帝平定南越后,派出使者沿著百越民間開辟的航線,從廣州出發(fā),帶領(lǐng)船隊(duì)遠(yuǎn)航印度洋。他們用絲綢和黃金,從南亞、東南亞各古國(guó)換回明珠、象牙等奇珍。

兩晉南北朝時(shí)期,也就是公元3-5世紀(jì),廣州成了國(guó)內(nèi)最重要的對(duì)外貿(mào)易港口。中國(guó)的商船從廣州啟航,把絲織品、陶瓷輸往國(guó)外;外國(guó)商船則把金、銀、象牙、沉香等帶到中國(guó)。

唐代的廣州,海上貿(mào)易更為發(fā)達(dá),開辟了世界最長(zhǎng)的“廣州通海夷道”。象牙以其皎潔的光澤、高貴的質(zhì)地,為人們所喜愛和推崇。唐朝五品以上官員用的笏板(古代文武百官上朝拿著的手板)都是用象牙制成的。據(jù)《五代史》記載:“唐明宗天成元年八月,以象牙笏三十二賜百官之無笏者。”

象牙沿著海上通道大量運(yùn)抵廣州,本土象牙工匠近水樓臺(tái)先得月,發(fā)明了象牙席,同時(shí)還用象牙刻制印章,制造文具、梳具、花瓶等各種珍品,進(jìn)貢皇室。唐代的廣州故而有了“關(guān)口象牙堆”之稱。今北京路與惠福路交會(huì)處在唐代是臨江商業(yè)區(qū),來自波斯、暹羅等古國(guó)的商船順風(fēng)而至,今光塔路一帶成為進(jìn)出口貿(mào)易繁華之地,設(shè)有外商居住的“蕃坊”和“蕃市”。每年夏季,各國(guó)商船裝載著香藥、珍珠、琥珀、玳瑁、玻璃、犀角、象牙,乘著東南季風(fēng)漂洋過海,來到廣州。然后,各國(guó)商人在官方劃定的市舶區(qū)互相交易。等到東北信風(fēng)吹起,商船才揚(yáng)帆而去。

宋元時(shí)期,廣州通過海上通道進(jìn)口的象牙日益增多。繁華的西澳碼頭(今海珠中路)是廣州對(duì)外貿(mào)易的重要內(nèi)港碼頭,瓷器、絲綢、象牙等是深受歡迎的產(chǎn)品。

紹興元年(1131年),阿拉伯商人蒲亞里以貢使身份給廣州帶來了“大象牙二百九十株,大犀三十五株”,按照當(dāng)時(shí)的市價(jià)——大犀每根值二三十貫,象牙每根大約值五百貫,這批貨物的價(jià)值高達(dá)十五萬貫(銅錢),比當(dāng)時(shí)泉州港全年的市舶收入還多。當(dāng)時(shí),象牙歸官府統(tǒng)購(gòu),外商不能私自在市場(chǎng)交易。廣州市舶司耗時(shí)三年,才湊足錢,付給了蒲亞里。

象牙球是鏤雕技藝的代表作,一塊完整的象牙料巧妙地鏤空成層層相套的球體,被譽(yù)“鬼工球”

也是在宋代,廣州牙雕工匠首創(chuàng)了玲瓏剔透的鏤空通雕的技法,制成了鏤成兩層、皆可轉(zhuǎn)動(dòng)的象牙球。而大量的象牙筷子、象牙飾品等也開始進(jìn)入民間。

明清廣州“犀象如山”

牙雕珍品暢銷全球

明朝年間,珠江岸邊(今大德路與惠福路之間)逐漸形成了一個(gè)象牙加工、貿(mào)易市場(chǎng),從如今存在的象牙一巷至象牙四巷及象牙北街來看,當(dāng)年市場(chǎng)規(guī)模的確很大,不愧有“香珠犀象如山,花鳥如海”的美譽(yù)。

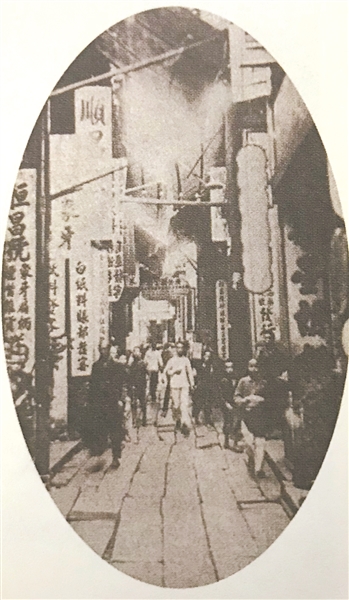

清代是我國(guó)牙雕的鼎盛時(shí)期,廣州牙雕也迎來高光時(shí)刻。大新街沿路及附近的三府前、玉子巷等地形成了一個(gè)象牙雕刻業(yè)經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)作坊的集中地,成為聞名中外的象牙街。三米寬、近百米長(zhǎng)的大新街被大大小小的象牙雕刻店占得滿滿當(dāng)當(dāng)。《廣州城坊志》記載:“象牙巷一帶,售象牙屑者,牌板書寫:‘象牙糠’,‘糠’字形象入妙。”乾隆二十二年(1757年)后,廣州成為中國(guó)唯一對(duì)外通商口岸。這里精巧絕倫的牙雕工藝品讓外商嘆為觀止,牙雕成為他們首選的回國(guó)手信(禮品)。于是,大批象牙分別從東南亞和非洲運(yùn)入廣州,廣州牙雕工藝漸漸形成了縱深透徹、纖細(xì)精美、精巧玲瓏的特點(diǎn)。到了民國(guó)時(shí)期,大新象牙街有200多間象牙鋪,都以牙雕為業(yè)。

清代廣州大新街是著名的牙雕專業(yè)街

清代,廣州牙雕的藝術(shù)風(fēng)格漸漸成為宮廷牙雕工藝的主流。當(dāng)時(shí),若無皇帝準(zhǔn)許,工匠絕不可以在作品上留下名款。但據(jù)清宮檔案記載,從雍正至咸豐年間,宮廷中留有名字的廣州牙雕藝人就有15名之多。北京故宮博物院所藏的象牙雕刻珍品中,以廣州工匠的作品為最。相傳,法國(guó)皇帝拿破侖被放逐圣赫勒拿島時(shí),還曾專門差人到廣州訂制一副象牙國(guó)際象棋。

這是清代牙雕人物彩繪帶柄圓鏡

清末民初,廣州牙雕業(yè)尤為繁榮。牙雕工匠手執(zhí)簡(jiǎn)易刻刀,不停踏著人工造的風(fēng)輪,裁料、鉆孔、雕刻、打磨,忙得晝夜不分,為的是早日制成得意之作,從老蕃(外商)那兒換回更多的銀兩。也有一些外商會(huì)對(duì)牙雕飾品諸多挑剔,本土工匠總是笑臉相迎。當(dāng)時(shí),象牙街上每天擠滿了前來購(gòu)買牙雕的貨商。他們逐家逐店地看,一步一步討價(jià)還價(jià),即使生意不成,本地商人也會(huì)客客氣氣地把客人介紹給另一家。

清代廣州“一口通商”時(shí)期,精巧絕倫的牙雕工藝品讓外商嘆為觀止,牙雕成為他們首選回國(guó)攜帶的手信(禮品)。同時(shí),廣州牙雕別樹一幟的藝術(shù)風(fēng)格也漸漸成為宮廷牙雕工藝的主流。北京故宮博物院所藏的牙雕珍品中,以廣州工匠的作品為最。

藝

有獨(dú)門絕技

57層象牙球被譽(yù)“鬼工球”

鏤空透深雕技聞名于世

鏤空與拼鑲,是廣州牙雕的兩大獨(dú)門絕技。

鏤空雕刻,是“透”的藝術(shù),是將刀具伸進(jìn)作品內(nèi)層,甚至多層進(jìn)行雕刻。牙片可以做到薄如紙,呈半透明狀,鏤空玲瓏剔透,雕鐫細(xì)如游絲。

拼鑲工藝也是廣州牙雕一大特色。桅桿、旗幟、亭臺(tái)樓閣等數(shù)千種構(gòu)件拼鑲而成的象牙花舫,天衣無縫,化“接口”于無形。

廣州牙雕的拼鑲工藝可以做到天衣無縫

“廣州牙雕鏤空技藝之精巧絕倫,拼鑲技術(shù)之完美,在牙雕行內(nèi)是公認(rèn)的兩門絕技。”曾應(yīng)楓說,鏤空雕刻是“透”的藝術(shù),是將刀具伸進(jìn)作品內(nèi)層、甚至多層進(jìn)行雕刻。牙片可以做到薄如紙、呈半透明狀,鏤空玲瓏剔透,雕鐫細(xì)如游絲。廣州鏤雕技藝的代表作象牙球,其獨(dú)特之處是將一塊完整的象牙料巧妙地鏤空成層層相套的球體,球體精巧剔透,且每層鏤空雕刻不同的通透花紋圖案,并能轉(zhuǎn)動(dòng)自如,被譽(yù)為“鬼工球”。

牙球逐層鏤雕 靠觸覺與聽覺控刀

宋代,廣州工匠已能制作出內(nèi)有兩層、層層皆可轉(zhuǎn)動(dòng)的象牙球。清代以來,無論牙雕出口貿(mào)易、進(jìn)貢宮廷或民間消費(fèi),廣州都居全國(guó)之首。清代牙雕種類繁多,小到扇骨、筆筒,大到花卉盆景、山水人物、巨型龍舟等,為文人雅士最愛。尤其在清代至民國(guó)初年,廣州牙雕之多、技藝之精、做工之繁,在全國(guó)牙雕藝壇獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷一百多年,在國(guó)際上的影響也大大超過同期的江南牙雕和北京牙雕。

清代象牙扇

18世紀(jì),英國(guó)來華使者馬戛爾尼的秘書約翰·巴羅在《中國(guó)旅行記》中感慨:“看來似乎最優(yōu)美、最完美無瑕的頂峰,就是(廣州的)象牙雕刻。”他還寫道:“英格蘭伯明翰著名的雕刻匠師試圖仿照(廣州的)師傅雕刻出折扇的扇骨,但始終沒有成功。”

清代象牙絲編織紈扇

1915年夏天,為慶祝巴拿馬運(yùn)河通航,美國(guó)舊金山舉辦巴拿馬萬國(guó)博覽會(huì)。廣州牙雕大師翁昭制作的25層牙球代表中國(guó)參賽。日本參展作品則是一個(gè)30層的牙球(象牙球的簡(jiǎn)稱,下同)。二者大小相仿,表層雕刻與內(nèi)部戳花各盡其妙,但日本的比中國(guó)的層數(shù)更多,人們都以為金獎(jiǎng)非日本莫屬。

究竟哪個(gè)更勝一籌?中國(guó)代表要求把兩個(gè)牙球放到沸水里驗(yàn)證。一個(gè)富于戲劇性的場(chǎng)面出現(xiàn)了:日本牙球頃刻四分五裂,原來是黏合劑粘的!而用整塊象牙雕成的廣州牙球則完好無損。翁昭的作品由此獲得博覽會(huì)優(yōu)勝獎(jiǎng)。

2010年上海世博會(huì)“廣東周”,中國(guó)工藝美術(shù)大師李定寧的作品《盛世乾坤》——以多達(dá)57層的牙球,直徑只有17厘米,再度展示了廣州牙雕技藝的登峰造極。“要讓一個(gè)20層的牙球‘活’起來,至少得花費(fèi)一年時(shí)間,每一步都是精工細(xì)作。”李定寧對(duì)記者這樣說。

據(jù)介紹,牙雕制作流程視雕刻作品類型而定,類型不同,則制作過程、雕刻技法都不盡相同。以牙球?yàn)槔渲谱鞣珠_料、打孔、分層、雕刻和拉花等幾個(gè)步驟。首先是取材,要挑選沒有裂紋和缺損的象牙,截取中間實(shí)心部分,再把這部分加工成牙球,這叫鋸牙開料。第二是分層,牙球安置在特制的腳踏機(jī)上,機(jī)動(dòng)球轉(zhuǎn),工匠手持鉤刀,從里到外逐層鏤雕。

制作牙球,最難的是分層。分層要在球面打一些距離相當(dāng)、大小適當(dāng)?shù)目祝缓笤儆锰刂频那叮瑢⑵溏U空成一層靈活轉(zhuǎn)動(dòng)的球。刀鉤伸進(jìn)去后,工匠用肉眼很難看清刀的走向,手指也伸不進(jìn)孔內(nèi),全憑傳到手上震動(dòng)的感覺和聽到的聲音來控制;象牙還有纖維紋,會(huì)帶偏刀鋒,也得靠操作經(jīng)驗(yàn)加以控制,稍有不慎,前功盡棄;最后,要將球內(nèi)每層的厚度鉤成0.5-2毫米左右,一層包一層,最底層的圓珠比綠豆還要小;分層后,工匠用特制的戳刀在牙球里面的每層套球上鏤刻各種圖案花紋,花紋的洞僅比針孔稍大,刀具上的小齒要用放大鏡才能看清楚。

拼鑲工藝 化數(shù)千接口于無形

上世紀(jì)二三十年代,廣州牙雕名匠馮公俠經(jīng)過持續(xù)艱苦努力,終于在一粒象牙米上刻上154字的孫中山遺囑,字體工整遒勁、章法整齊,在當(dāng)時(shí)引起轟動(dòng),因此獲得“神眼”美譽(yù),被視為廣州象牙微雕藝術(shù)的奠基人。

古典文學(xué)名著被巧妙制作成微雕作品

拼鑲工藝也是廣州牙雕一大特色。桅桿、旗幟、亭臺(tái)樓閣等數(shù)千種構(gòu)件拼鑲而成的象牙花舫,天衣無縫,化“接口”于無形。一只上乘的牙船,要看整件作品的構(gòu)圖是否合理,是否具備美感,俗稱是否“順眼”;整船設(shè)計(jì)的高低、起伏,是否有呼應(yīng);船上的亭臺(tái)樓閣、橋梁回廊布局,是否恰當(dāng)自然;桅桿、旗幟、羅傘、燈飾的搭配,是否協(xié)調(diào);刻畫圖案的繁簡(jiǎn)取舍、線條粗細(xì)的流暢和搭配,是否美觀、得當(dāng)?shù)取w根結(jié)底,數(shù)千件各種形態(tài)的構(gòu)件鑲嵌在一起,也就是要看“化口”的功夫。

廣州鏤雕技藝的代表作象牙球,將一塊完整的象牙料巧妙地鏤空成層層相套的球體,球體精巧剔透,且每層鏤空雕刻不同的通透花紋圖案,并能轉(zhuǎn)動(dòng)自如,被譽(yù)為“鬼工球”。廣州牙雕工具經(jīng)過歷代名匠改革,最小的刻刀比繡花針還細(xì)。

變

巧用新式材料

“以骨代牙”傳薪火

牙雕絕活迎新生

1989年,聯(lián)合國(guó)禁止象牙貿(mào)易。其后,我國(guó)全面停止商業(yè)性象牙加工銷售活動(dòng)。廣州工匠為了保存這門古老的絕活,被“逼”出創(chuàng)新之舉,他們費(fèi)盡巧思,選用不同的材料,包括猛犸牙(古代象牙化石)、河馬牙、牛骨等,克服技術(shù)難關(guān),繼續(xù)傳承這項(xiàng)千年技藝。其中,廣州牙雕國(guó)家級(jí)傳承人張民輝以骨代牙,創(chuàng)新技藝之道,尤為令人矚目。

牙雕大師張民輝在創(chuàng)作骨雕作品

新中國(guó)成立后,國(guó)家組織集體大規(guī)模生產(chǎn)牙雕工藝品,當(dāng)時(shí)規(guī)模最大的廣州大新牙雕廠匯聚和培養(yǎng)了眾多名師巧匠,生產(chǎn)規(guī)模居全國(guó)工藝行業(yè)之冠。鎮(zhèn)廠“三寶”——象牙球、象牙船和撒網(wǎng)船,更代表了嶺南牙雕的最高技藝。牙雕成了廣州一塊響當(dāng)當(dāng)?shù)钠放疲啻巫鳛閲?guó)賓級(jí)禮品,同時(shí)也為國(guó)家賺取了大量外匯。

1989年,聯(lián)合國(guó)禁止非洲象牙貿(mào)易。其后,我國(guó)全面停止商業(yè)性象牙加工銷售活動(dòng)。我國(guó)牙雕行業(yè)面臨“無牙可雕”的生存危機(jī),牙雕從業(yè)人數(shù)銳減。

廣州工匠困中求變,為了保存這門古老的絕活,“逼”出創(chuàng)新之舉:用不同的材料,包括猛犸牙(古代象牙化石)、河馬牙、牛骨等,繼續(xù)傳承這項(xiàng)千年技藝。

廣州牙雕名匠李定寧、李斌成父子花了4年時(shí)間,用猛犸牙創(chuàng)作一艘長(zhǎng)138厘米、高68厘米的撒網(wǎng)船,名為《漁家樂慶豐收》。最具特色的是船上30個(gè)神態(tài)各異、動(dòng)作生動(dòng)鮮活的人物以及300多條魚兒,全部運(yùn)用多層鏤空技法雕刻而成,創(chuàng)下撒網(wǎng)船多項(xiàng)技藝之最。

這是牙雕大師李定寧的作品《豐收》

“很多人問這是不是用象牙雕刻的,其實(shí)這是牛骨。”在永慶坊的廣州“三雕一彩一繡”展覽館內(nèi),廣州牙雕非遺國(guó)家級(jí)傳承人張民輝的桌上擺有一段牛骨和一張文字說明:“牛骨原材料”。原來,張民輝“以骨代牙”,創(chuàng)新技藝之道。他說,牛骨體積小而且空心,加上骨質(zhì)脆、易霉變,鑲嵌工藝復(fù)雜得多。為此,張民輝首先研究處理“霉變”的方法。他將牛骨、駱駝骨等進(jìn)行清洗、浸泡、脫脂、漂白,但又不能損壞骨料的光澤。然后,他在“以小拼大”上做文章,大量采用拼鑲技術(shù),根據(jù)骨材的形狀、粗細(xì)、長(zhǎng)短進(jìn)行開料分割,對(duì)每塊骨材因材設(shè)計(jì),同時(shí)使用鉆孔、打釘、入榫等傳統(tǒng)方法,將成千塊骨料拼鑲起來,力求天衣無縫,可置于沸水中不變形、不散落。

經(jīng)過十幾年的努力,張民輝和他的花城博雅工藝廠已能造出玲瓏剔透、色如象牙的大型骨雕藝術(shù)品。張民輝主創(chuàng)的骨雕龍船《一帆風(fēng)順》,就是由3000多根水牛骨鑲嵌而成,船體全長(zhǎng)180厘米、高90厘米,造型優(yōu)美,技藝精細(xì),融圓雕、浮雕、通雕、鏤空及拼鑲等多種技藝于一體。龍船的做工極為精細(xì),外行人根本沒法在那由三件骨料雕刻而成的尾舵上找出鑲嵌痕跡。至于龍船主體,也看不出是由數(shù)以百計(jì)的牛骨片精心鑲嵌而成的。

要把幾千根骨頭鑲嵌成一件天衣無縫的龐大作品,真是考功夫、費(fèi)腦子,張民輝光是畫圖構(gòu)思,就花費(fèi)了半年時(shí)間。

2007年,張民輝創(chuàng)作了高380厘米、寬260厘米、厚60厘米的大型骨雕作品《福如東海》。此作品用1.5萬多塊骨料組裝鑲嵌而成,創(chuàng)造性地將傳統(tǒng)牙雕、骨雕一直沿用的擺件藝術(shù)形式改變成現(xiàn)代立體浮雕壁畫的表現(xiàn)形式。

張民輝的創(chuàng)作,證明千年牙雕的主要技藝能在骨雕工藝上得以繼承和發(fā)展。對(duì)此,清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院博士生導(dǎo)師李硯祖教授感慨說,張民輝大師的創(chuàng)新,為目前在中國(guó)傳統(tǒng)工藝中傳承最危險(xiǎn)的象牙雕刻技藝開辟了第二個(gè)春天。

張民輝創(chuàng)作的大型骨雕作品《福如東海》,高三百八十厘米、寬兩百六十厘米、厚六十厘米,用一萬五千多塊骨料組裝鑲嵌而成。他的創(chuàng)作,證明千年牙雕的主要技藝能在骨雕工藝上得以繼承和發(fā)展。

牙雕最小刻刀 細(xì)過繡花針

“牙雕是一種減法雕刻藝術(shù),牙雕制作工具有刮刀、銼刀、鑿刀、戳刀等,最特別的工具是刮刀。牙雕俗稱是靠刮的雕刻藝術(shù),每一刀刮下去都考驗(yàn)藝人的功力。前期的開料打胚,叫做定型定格,基本上決定作品的大致輪廓,比后期工序補(bǔ)救更重要。”國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目“象牙雕刻”廣州市代表性傳承人李斌成告訴記者,廣州牙雕特別強(qiáng)調(diào)因材施藝,“取料”用到盡。所以,行內(nèi)人常說:無廢料,只是你自己有無“料”(粵語,意指“智慧”)。

工欲善其事,必先利其器。上世紀(jì)二三十年代,“神眼”微刻馮公俠利用雨傘的傘骨制成比針尖細(xì)、鋒利,又能像毛筆一樣揮寫自如的刻刀。“船王”潘楚鉅雕刻牙船的工具大多是自己改造的。

隨著現(xiàn)代技術(shù)的應(yīng)用和歷代工匠對(duì)刀具的改良,廣州牙雕工具品類多樣,最小的刻刀比繡花針還細(xì),牙雕的制作技巧也大大提升。

廣州古老“仙工”

傳承創(chuàng)新看今朝

廣州牙雕為何能迅速發(fā)展成為在中國(guó)牙雕史上有舉足輕重地位的南派牙雕?個(gè)中原因,一是廣州牙雕在廣州這個(gè)對(duì)外貿(mào)易日益繁華的大城市發(fā)育、生長(zhǎng)、成熟;二是廣州乃嶺南文化中心,嶺南文化的開拓性、靈活性與兼容性,使廣州牙雕藝人視野開闊,勇于創(chuàng)新,不斷為廣州牙雕業(yè)開拓新局面。

廣東省文化學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)曾應(yīng)楓說:廣州牙雕有聲有色,有光有影,有血有淚。從宮廷珍品、國(guó)際揚(yáng)名,到急轉(zhuǎn)直下,像夜空的星斗,眼看著要幾無聲息地劃落過去。然而,山河依舊在,古老的牙雕工藝歷史沒有終結(jié)。傳承創(chuàng)新的骨雕藝術(shù)與牙雕藝術(shù)同樣具有超越時(shí)間的魅力和超越空間的價(jià)值,不僅可以“行走”在中國(guó)的青山綠水間,而且越過大洋,繼續(xù)向全世界傳遞中國(guó)人民對(duì)美滿和諧生活的向往。

在牙雕業(yè)內(nèi),從學(xué)徒成長(zhǎng)為一個(gè)熟練的工藝師,一般需要15年光陰。而牙雕想要成為精品,文化和歷史底蘊(yùn)不可或缺,這對(duì)工藝師的知識(shí)面和素質(zhì)提出了更高要求。因術(shù)而美,因工而藝,因消失而尋找,因民族而世界,從廣州牙雕到廣州骨雕,一代又一代廣州牙雕行業(yè)的工藝家守正創(chuàng)新、精益求精,為中國(guó)工藝美術(shù)的發(fā)展和傳承,也為世界文化的多元發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)。

掃碼進(jìn)入

掃碼進(jìn)入 掃碼進(jìn)入

掃碼進(jìn)入 掃碼打開

掃碼打開 關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)

關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)