剛剛結(jié)束的北京冬奧會(huì)開幕式上,二十四節(jié)氣倒計(jì)時(shí)的方式引來無數(shù)贊嘆,被稱為“中國人獨(dú)有的浪漫”。

“天地玄黃,宇宙洪荒。日月盈昃,辰宿列張。寒來暑往,秋收冬藏。閏余成歲,律呂調(diào)陽。”四時(shí)、十二月令、二十四節(jié)氣,是古人關(guān)于時(shí)間的理解,隨之產(chǎn)生的習(xí)俗活動(dòng)也與之緊密相關(guān)。這些微妙的感受,不僅體現(xiàn)在日常的生活生產(chǎn)中,也存在于無數(shù)的器物和藝術(shù)品中。它們共同為我們勾勒出一幅中國人敬重自然、熱愛生活的美麗畫卷。

《春雷起蟄圖》

“時(shí)節(jié)繪畫”

自成體系展現(xiàn)四季情思

古人在春夏秋冬四時(shí)中,試圖定格時(shí)光,于特定節(jié)日、時(shí)刻里,抒發(fā)情感,寄寓美好生活愿景。而中國古代以農(nóng)為本的觀念,讓身處其中的每一個(gè)人對(duì)時(shí)節(jié)轉(zhuǎn)換,都有著深深的敏感。時(shí)間與敘事,落于許多人的筆墨之間,應(yīng)時(shí)而作,留下了許多珍貴的“時(shí)節(jié)繪畫”。該類繪畫的創(chuàng)作具有明確的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、清晰的主題內(nèi)容、相對(duì)固定的圖像模式,集文化內(nèi)涵、美學(xué)價(jià)值與功能機(jī)制于一身,代代相傳,在中國傳統(tǒng)繪畫中,自成體系、獨(dú)樹一幟。這類畫作,在廣州各大博物館的收藏中為數(shù)不少。

此前,廣東省博物館曾用一個(gè)“應(yīng)時(shí)而作——中國傳統(tǒng)時(shí)節(jié)繪畫展”把中國的二十四節(jié)氣,搬到了展柜里。展覽共分為四個(gè)部分:

第一部分“春萌”,通過一系列展品,向觀眾展示生機(jī)勃勃的“春景”和人們?cè)诩压?jié)中對(duì)新的一年美好生活的向往與追求。展出畫作包括清楊晉《江南春色圖軸》、清潘恭壽《探梅圖軸》、齊白石《歲朝圖軸》、清朱鼎新《新年景圖軸屏》等。

第二部分“夏舞”,展示了從松蔭間消夏、飛閣中聽泉、荷塘里泛舟、溪河邊垂釣,到四月菖蒲慶生、五月龍舟競(jìng)渡等應(yīng)時(shí)畫作,突出夏日的動(dòng)與靜、剛與柔。展出畫作包括清馬守真《蘭竹圖軸》、清蘇六朋《蘭亭雅集圖軸》、清趙之謙《消夏清品圖軸》、清金農(nóng)《鐘馗小妹圖軸》等。

第三部分“秋興”,展示了層林盡染、蟹肥菊黃、五谷豐登、瓜果飄香的秋日豐收之景,亦有落木蕭蕭、雁過留聲的淡淡憂傷,更有圓月下、高山上濃濃的思念之情。展品包括明沈顥《秋林道話圖軸》、清呂煥成《多子吉慶圖軸》、清沈銓《福祿圖軸》等。

第四部分“冬藏”,畫中有冬日古人策杖尋梅的身影,畫外有特別設(shè)計(jì)的九九消寒圖互動(dòng)。

許多觀眾在觀展后表示,原來傳統(tǒng)的二十四節(jié)氣并不只是書本或者媒體上的文圖視頻,更是與普通人息息相關(guān)的生活細(xì)節(jié)。中國人的情思,中國人的感觸,原來可以這么細(xì)膩!

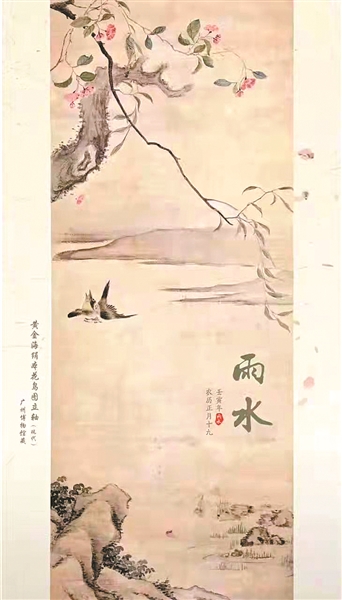

廣州博物館今年的“雨水”海報(bào)

七十二候

最細(xì)膩的時(shí)令光譜

二十四節(jié)氣較之“四季”的轉(zhuǎn)換來說,更加精微,如自然光譜般輕柔過渡。一個(gè)節(jié)氣有三候,共七十二候。“物候”的變化都是身邊事、身邊物,是在物態(tài)萬千的自然中摘選出來的關(guān)鍵詞。

就拿剛過去的雨水節(jié)氣來說,廣州藝術(shù)博物院的畢晨闈、陳穎婷等幾位老師說,這是一個(gè)反映降水現(xiàn)象的節(jié)氣。農(nóng)諺有云:“雨水有雨莊稼好,大春小春一片寶。”“立春天漸暖,雨水送肥忙。”立春是一年中耕作的最佳時(shí)機(jī),而每年雨水節(jié)氣時(shí),氣溫回升、冰雪融化、降水增多,適宜的降水對(duì)莊稼的生長(zhǎng)至關(guān)重要。

雨水三候,一候“獺祭魚”;二候“鴻雁來”;三候“草木萌動(dòng)”。

“獺祭魚”,每年雨水節(jié)氣前后,水獺開始捕魚。在捕捉到魚后,它們會(huì)將魚整齊地排列在岸邊。古人觀察到此現(xiàn)象后,認(rèn)為水獺可能和人一樣,要先“祭拜”,而后享用美食。趙少昂的《碧水澄明魚自適》,將大自然的“物競(jìng)天擇”在一種靜謐的場(chǎng)面中加以特別地呈現(xiàn)。

“鴻雁來”,即鴻雁北歸。邊壽民的《蘆雁圖》描繪的便是兩只雁在幾株高大的蘆葦下休憩的場(chǎng)景。作者以潑墨寫意的方式描繪蘆和雁,雁的形態(tài)真實(shí)生動(dòng),羽毛光潔,栩栩如生。

三候“草木萌動(dòng)”,即在“潤(rùn)物細(xì)無聲”的春雨中,草木生機(jī)萌動(dòng),開始抽出嫩芽。黎雄才的《春江水暖圖》表現(xiàn)的正是草木萌動(dòng)的珠江春日江岸景色。

又如馬上要到來的驚蟄,“春雷驚百蟲”,是指驚蟄時(shí)節(jié),春雷始鳴,驚醒蟄伏于地下越冬的蟄蟲。廣東省博物館收藏的《春雷起蟄圖》,表現(xiàn)的正是古代人民在驚蟄時(shí)節(jié)的生活場(chǎng)景。扇面尺幅不大,作者沒有直接畫出電閃雷鳴,而是通過天上烏云密布讓觀眾產(chǎn)生春雷乍動(dòng)的聯(lián)想。畫面充分傳達(dá)出一股春日生機(jī)勃勃的氛圍。

清代王武在驚蟄一候“桃始華”時(shí)節(jié),便拿起手中之筆,用沒骨法描繪出怒放的桃花那嬌艷可愛的樣貌,題下“夭桃何灼灼,春色醉繁英。”的詩句,抒發(fā)對(duì)春天和桃花的贊美之情。趙少昂在驚蟄二候“倉庚(即黃鸝)鳴”時(shí),用《兩個(gè)黃鸝鳴翠柳》生動(dòng)地表現(xiàn)了兩只黃鸝肆意鳴叫的躍動(dòng)場(chǎng)景。楊善深的《鷹》,則讓我們想到驚蟄三候“鷹化為鳩”時(shí)老鷹的樣子。

博物館中與節(jié)氣有關(guān)的藏品,不僅僅只有畫。

東漢陶水田

陶水田、陶牛圈

勾勒出古人的迎春圖

立春作為一年之中的第一個(gè)節(jié)氣,寄托著人們對(duì)未來一年風(fēng)調(diào)雨順、農(nóng)業(yè)耕種一切順利的期望,由此形成了各式各樣的立春習(xí)俗。

迎春禮是漢朝開始制定的專門為立春設(shè)置的活動(dòng)。除了祭祀活動(dòng),人們還會(huì)在城門外立土牛、耕人,寓意提醒百姓做好春耕的準(zhǔn)備。到了后來,立土牛的風(fēng)俗演變?yōu)椤按虼骸保诹⒋旱牧璩繉⑶耙蝗辗胖迷谘檬痖T前的土牛擊碎。市民們將土牛的碎塊拿回家中,作為保佑豐收、宜蠶畜的吉祥象征。

廣州博物館藏東漢陶牛圈,1984年沙河頂出土 ,牛圈中共有五只牛,大小不一,其中兩條大牛作跪臥狀,伸舌舔鼻,剩余三條均作站立狀。卷內(nèi)還有戴斗笠執(zhí)牽牛繩的人俑。這一件器物便從側(cè)面反映了東漢時(shí)期廣州地區(qū)畜牧業(yè)和牛耕農(nóng)業(yè)的興盛和發(fā)展。

廣東博物館中收藏著一件1962年廣東佛山瀾石出土的東漢陶水田,也體現(xiàn)了東漢時(shí)期廣東地區(qū)的農(nóng)忙情景,說明嶺南地區(qū)在此時(shí)已有發(fā)達(dá)的灌溉系統(tǒng)和向精耕細(xì)作發(fā)展的稻作農(nóng)耕體系。

節(jié)氣與文物結(jié)合

看見古人的浪漫

廣州博物館副館長(zhǎng)曾玲玲告訴記者,他們從去年立夏開始,就以每個(gè)節(jié)氣一幅海報(bào)的形式,基于館藏品創(chuàng)作了一系列節(jié)氣主題海報(bào),“通過海報(bào)的橋梁作用,讓更多文物跟觀眾見面”。

在“臘梅含笑迎春歸”的大寒海報(bào)里,我們能看到明代“德化窯白釉貼花瓷梅花杯”;在“涼風(fēng)初淅淅”的白露時(shí)節(jié),我們能看到明代的“雙螭白玉杯”;在“鄰風(fēng)望新涼”的處暑,我們能看到清代的“石灣窯綠釉荷葉碟形托”……

二十四節(jié)氣最初主要源于黃河流域的季節(jié)變化。到了嶺南,很多節(jié)氣的物候與黃河流域不同,這在博物館的藏品中也有所體現(xiàn)。如果大家能到博物館中用心看看它們,應(yīng)該會(huì)更加明了屬于廣州人的獨(dú)特浪漫。如居巢1853年所作《荔枝圖》就展現(xiàn)了嶺南獨(dú)特的節(jié)氣特點(diǎn)。食荔枝,是夏日消遣方式之一,在古代,也是嶺南特有的享受。荔枝亦成為賦詩入畫的題材,受到文人雅士的青睞。荔枝雖然“火”旺,但鉀離子含量豐富,可以補(bǔ)充人們因大量出汗造成的鉀元素流失。故而在不少荔枝產(chǎn)區(qū),都有大暑或者夏至吃荔枝的習(xí)慣。

掃碼進(jìn)入

掃碼進(jìn)入 掃碼進(jìn)入

掃碼進(jìn)入 掃碼打開

掃碼打開 關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)

關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)