廣州,是一座有著兩千多年歷史的文化名城,一街一巷都有悠遠的故事,一磚一瓦都有雋永的記憶。《粵韻周刊》,與您一起領略這座城市厚重的記憶,領略兩千多年包容開放的精神傳統,領略綿延不絕的文脈書香;與您一起在歷史的光照下,讀懂今天,讀懂廣州,由此堅定文化自信。

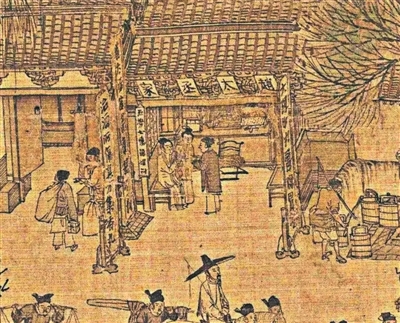

《清明上河圖》中一家名為“趙太丞家”的診所,根據廣告牌所示,賣的是針對腸胃不適的香丸。

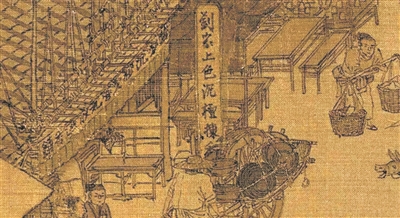

《清明上河圖》中有一家“劉家上色沉檀揀香鋪”,出售各色上等香品。

明代仇英版《清明上河圖》中描繪的香鋪,兩位香匠師傅正在晾曬制作好的線香與盤香。

南宋馬遠作品《西園雅集圖》(局部),文人雅集,一人作畫,眾人旁觀,姿態各異,畫案上香爐里焚著香,十分風雅。

香,誕生于遠古的祭壇廟宇,始于一縷輕煙,并始終以芬芳伴隨人類文明的腳步。從眾神的專屬物,到帝王貴族的奢享品,再到平民的隨身物,人們佩戴香囊、調服香藥、沐浴香湯、雅室熏香、沏飲香茶、涂敷香妝,一縷馨香串聯起一幅幅風雅的生活圖卷,一皿香器托舉了愛香之人內里富足的精神世界。廣州作為海上絲路的香氛樞紐,不僅見證了香料如何跨越山海塑造中國人的生活美學,更將東方香文化通過貿易網絡播向世界,書寫了一部芬芳馥郁的文明交流史。

芬芳起點

香史可追溯至新石器時代

走進廣州白云區全球規模最大的香氛博物館——雪蕾香氛博物館,香氣便先于視線漫過來。甲骨文拓片“香”字的字形在燈光下格外醒目:上半部分“香”字上為谷物,下為器皿。“古人正是以陶為器,焚谷生香,讓裊裊煙霧架起與神靈對話的通道——這便是中國‘香’最初的模樣。”雪蕾香氛博物館策展人傅春鳴說。

人類用香史最早可追溯至新石器時代,而英文“Perfume”源自拉丁語“Per-(穿透)”與“fumum(煙霧)”——東西方用香的起源竟驚人相似,皆從焚香敬神開啟。古人相信,裊裊上升的煙霧是與天對話的通道,祈愿能隨白煙抵達神靈之處,火燎煙熏的祭禮用香自此成為各古文明重大典儀的核心環節。

考古發現印證了這份同源性。遠古中國的燎祭掀開用香序幕,古埃及熏香貫穿生死輪回,古希臘、古羅馬繼承香文明并開創芳香療法,古印度與古阿拉伯則憑地理與資源優勢,在東西方香史上留下濃墨重彩。不同國度的用香智慧,如繁星般點亮了人類早期的芬芳軌跡。

南方熏香祛濕防蟲

古人敬畏自然、崇拜草木,而嶺南地區的用香習俗,更與當地氣候緊密相關——南方潮濕多蚊蟲,戰國時代便有室內熏香祛濕防蟲辟除邪祟的傳統,且這一習俗在兩漢日益興盛。

從嶺南出土熏爐的墓葬形制看,墓主中不僅有高官顯貴,亦有普通富足家庭,足見熏香習俗的流行范圍在擴大。早期嶺南熏香多采用本土香料,而秦漢以前的中原地區,受地域氣候所限,香料也多為本土淡雅香木或香草,經簡單晾曬、切塊后直接佩戴或熏燒,那份清香便是當時的“國香”。先秦時期,芳香植物集中于黃河中下游、荊楚、吳越等地,尤以楚地為盛——詩人屈原在《楚辭》中鋪展了江離、辟芷、申椒等23種香草、12種香木的芬芳畫卷,這些草木在當時承擔著祭祀、禮制、醫療、飲食等多重角色。

四連體銅熏爐 西漢南越王博物院藏

陶熏爐 廣州市文物考古研究院藏

明末清初竹雕荔枝香薰 廣東省博物館藏

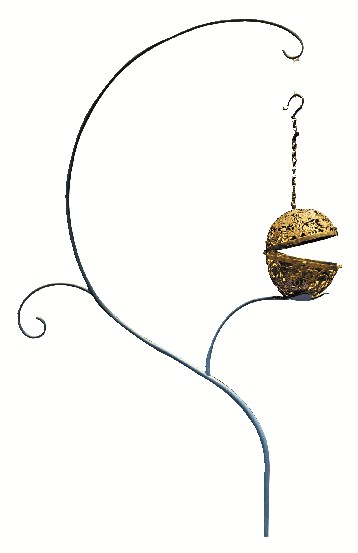

唐葡萄花鳥紋銀香囊 陜西歷史博物館藏

堪稱先秦的 “明星香草”佩蘭

香藥同源漢代出現香丸

古人發現自然界諸多香料兼具藥性,既可入藥防病,亦可熏燒佩戴散香——這種“香藥同源”的智慧為中國香文化注入了持久生命力。《詩經·王風·采葛》中“彼采蕭兮,一日不見,如三秋兮;彼采艾兮,一日不見,如三歲兮”,既寫出了先秦男女的相思,更勾勒出黃河流域百姓采集香草食用、藥用的日常。詩中的“蕭”(青蒿)與“艾”,在醫療水平偏低的時代,是殺菌消毒、驅蟲去疫的“救命草”。彼時的香草各有妙用:蕙草含香豆素可舒緩身心,根皮可熏香入囊;春秋時,花椒是男女定情之物,漢代皇宮以花椒滲涂料糊墻,稱“椒房”;艾草更是民生必備,端午掛艾祛毒、熏艾凈化、艾絨艾灸、艾汁調味;辛夷含苞時采摘炮制,既可散風寒通鼻竅,又能入面脂美顏,盡顯草木靈韻。

隨著古人對植物藥理認知的加深與合香工藝的發展,“香藥”應運而生——通過配伍不同的藥材、香料和合而成,有熏燒、佩戴、涂敷、內服等多種形態。漢代已出現香丸,張仲景《傷寒雜病論》對香丸規格有詳細劃分;“藥王”孫思邈在《千金翼方》中收錄39個婦人面藥方、6個熏衣香方、13個香身方、19個生發方,這些香方制成的面脂可護膚治病,香膏能防凍裂,衣香可熏衣洗衣,皂豆用于日常清潔。正是這份深厚的藥用根基,讓中國香文化得以跨越千年,至今滋養現代人的生活。

絲路芬芳

漢武帝派張騫出使西域,雖未直接帶回香料,卻“鑿通西域”打通了東西方交流的關鍵通道,外來香料開始批量涌入中原。而嶺南地區憑借瀕臨南海的地理優勢,成為域外香料登陸中國的“南大門”。小豆蔻、迷迭香、蘇合香、安息香、乳香等舶來香料,通過海陸雙通道而來,揭開中外香氛交融的序幕。

乳香登陸漸成“國民香料” 南越國引領熏香時代風尚

廣州西漢南越王博物院中,收藏著一小盒乳香。這乳香來自紅海沿岸的阿拉伯地區,是乳香樹滲出來的樹膠和樹脂凝結而成。學者推測,這可能是羅馬商人從紅海輾轉傳入南越國。

乳香,原裝于一漆盒內。西漢南越王博物院藏

和本土香草一燒就散的淡香不同,乳香這類樹脂香料得在炭火上慢慢陰燃才出香味。廣州西漢中期墓葬里出土的“蓋豆式熏爐”,特意把爐腹做深、爐蓋增高,就是為了適配這種新的燃燒方式;南越王墓出土的四連體銅熏爐更精巧,能同時熏四種香料。

西漢中期起,中原出現的熏爐明顯借鑒南方樣式,而北方流行的博山式熏爐(漢晉常見),出現時間晚于南越熏爐。正如漢代劉向《香爐銘》“嘉此正器,嶄巖若山”所記,南越蓋豆式熏爐在先、中原博山式熏爐在后,印證了香料與熏香習俗“先至番禺(今廣州),后傳中原”的路徑。

彼時香是名貴之物。曹操女兒出嫁想焚一爐好香添喜氣,都被曹操攔下來。曹操到了臨終前,還在《遺令》里特意囑咐“余香可分與諸夫人,不命祭”——剩下的香要分給夫人,別浪費在祭祀上。香也是饋贈佳品。對香這么“摳門”的曹操,曾特地贈送雞舌香給諸葛亮,顯示出曹操對諸葛亮的敬重。但在嶺南就不一樣了。漢末交州刺史士夑出門時,常有幾十個胡人圍著他的車馬,手里捧著香器焚香,這般“香隨車行”的排場,可見嶺南香料貿易繁盛,香料易得,才有底氣這么毫不吝惜地享用。

唐宋海絲又稱香料之路 廣州以素馨替代薔薇露

安史之亂后,陸上絲綢之路因戰亂受阻,海上絲綢之路迎來了前所未有的大發展。據《唐大和上東征傳》記載,唐玄宗天寶年間,鑒真和尚途經廣州時,目睹“江中有婆羅門、波斯、昆侖等舶,不知其數,并載香藥、珍寶,積載如山”,彼時,香料已成為海外貿易的核心商品,更常作為各國向唐朝進貢的貴重禮品。中國香文化從唐朝開始流向世界各地,日本以及東南亞各國紛紛派遣官員前來學習,香文化促進了中外文化交流。

宋代,航海技術進步,海上“絲綢之路”的繁榮程度遠超唐代。巨大的商船穿梭于遠洋,將南亞、歐洲的乳香、龍腦、沉香、蘇合香等多種珍貴香藥運抵泉州、番禺(今廣州)、寧波等東南沿海港口,再經內陸轉運至各地;與此同時,中國盛產的麝香等香藥也通過這條航線遠銷南亞與歐洲。各類物品中,香料占比極高,因此這條航線也被西方稱為“香料之路”。

其中,宋代廣州港的香料貿易地位尤為凸顯,朝廷專門設置專員,負責將廣州進口的香料運至京城。據史料記載,北宋神宗熙寧十年(1077年),全國僅廣州、明州(今寧波)、杭州三個口岸負責收購乳香,單廣州一地便購得17.4萬公斤,占全國收購總量的98%以上。巨額的貿易量,讓香料成為當時國家財政的重要支柱。唐朝把香料歸為“禁榷”物資,國家統一管理;宋代更直接,因為香料“利最博”,推行“以官為市”,規定載香的船進港后不準私下買賣,宮里還專門設了“香藥庫”,讓“香藥庫使”管著外國貢品和市舶貿易來的香藥。

進口香料里最金貴的是龍涎香,“一兩香料一兩金”,只有皇室和巨富用得起;等級最低的乳香倒親民,每斤才三百文,平民也買得起,還能入藥——東晉葛洪在《肘后備急方》里就寫了乳香治病,后世醫家在此基礎上創制出仙方活命飲、七厘散等經典方劑,推動了中醫的發展。

香料貿易火了,提煉技術也跟著突破。早年人們只能靠壓榨、脂吸法做香油、香膏,直至公元10世紀,阿拉伯人改良了蒸餾技術,成功萃取出玫瑰水,開啟了水劑香水的先河。蒸餾技術在宋代傳入廣州,正好遇上當地正紅的素馨花——這花在宋朝被夸為“香列百花第一名”,廣州人對這花色潔白、香氣四溢的花卉更是偏愛,特意給它起名“素馨”。廣州制香匠人另辟蹊徑:進口的薔薇露太貴,不如用本地的素馨花、茉莉花試試?反復調試后,終于精心釀出花香型的復合香品。這種將本土花卉與海外技術結合的獨特技藝,在當時堪稱一絕。

廣州成香料集散中心 明清莞香遠銷東南亞

明清時期,雖然海禁政策時緊時松,但香料進口從未中斷。明中期后,葡萄牙人以馬六甲為基地,頻繁往來于我國澳門與南洋,向中國輸入胡椒、檀香、乳香等大量香料,僅1626年就從印度尼西亞望加錫港運來價值6萬銀圓的檀香。

廣州在此過程中逐漸成為東南亞香料的集散中心,荷蘭、英國、美國商人紛紛從廣州運載中國香料回國,形成“外香入華、華香出海”的雙向貿易格局。

明萬歷年間起,東莞莞香形成種植、炮制至運輸銷售的完整產業鏈。每年莞香收了,先運到牙香街分類打包,再挑到寮步碼頭裝船——往北走,經寒溪河、東江、珠江到蘇杭,最后送進京城,供皇室和官員用;或經廣州、香港運到東南亞、日本,讓海外也能聞到中國的香。清代屈大均《廣東新語》將東莞香市列為“粵東四市”,書中提到,莞香遠銷北方的情形,最興盛的時候,每年銷售額超過“萬金”。在蘇松一帶,中秋夜有“熏月”(焚香祭拜月神)的習俗,會徹夜燒莞香,因此,蘇州閶門囤的莞香一晚上就賣光了。

香入生活

屈原筆下“扈江離與辟芷兮,紉秋蘭以為佩”,不僅推崇蘭草的浪漫意象,更暗藏古人的精神追求:白芷“散風除濕”象征驅散污濁,佩蘭“芳香化濁”隱喻滌蕩心靈。至此,香完成了從“物質需求”到“精神寄托”的跨越——后世以“香草美人”贊頌高潔賢士,白芷與蘭草合稱“蘭芷之香”,成為品德高尚、氣質純然的象征。

王公貴族、文人雅士以香為樂,香文化深入日常生活。

唐宋男女香粉敷面 李后主融花果入香

隨著香料品類日漸豐富,古人開始通過多味香料配伍調和,炮制出香氣更香醇諧和、層次更豐富,甚至兼具養治療效的“合香”。這些合香為不同階層、空間、場合與時節的用香需求提供多樣選擇,合香造型也隨制香工藝精進不斷演變——從香粉、香丸、香餅、香篆,到香柱、線香、盤香,繁簡兼具,雅俗共賞。

南朝宋武帝劉裕之女壽陽公主,既鐘情梅花,亦精于合香。南宋陳敬所著《陳氏香譜》(現今保存最完整、成書最早的香譜著作)中提到,兩款香“春消息”“壽陽公主梅花香”皆出自她手,巧妙模擬了不同狀態下的梅花香感。

《陳氏香譜》還記載“楊貴妃幃中衙香”,相傳這款香由楊貴妃創制或參與創制。“幃”即床幃、帷帳,從香名便知其用途。此香因內含大量沉香,香氣甜美舒緩,可用香球或香囊懸于床角、藏于被褥間。

唐代及后世的醫家著作中,記載了大量美妝、護膚、養顏類的合香方——從女子用的面脂、口脂、敷面香粉,到洗護皂豆、護發生發膏,再到熏衣香等。這類用品因常添加進口香料而價格不菲,如《千金方》記載的口脂配方,便含甘松香、艾納香、丁香、麝香等十余種名貴香料,“脂粉錢”也因此成為當時社會的普遍開支。

唐、宋時男性用面霜、香粉、口脂亦屬尋常,杜甫為官時便曾獲皇家賞賜面藥、口脂及妝具。南唐后主李煜癡迷創香。在他之前,中國合香多是沉香、檀香這類木質香調,從未融入花香、果香。李煜偏要打破常規,把薔薇水的柔媚、鵝梨汁的清甜巧妙揉進合香,最終創出“鵝梨帳中香”(又稱“南唐后主帳中香”),那香氣清新柔媚,盡顯風雅。

文人雅集試香 蘇黃以香論禪

香學大家傅京亮在《中國香文化》中寫道,中國香文化鼎盛于宋元時期,宋代品香之風尤盛,《夢粱錄》中記載“燒香點茶,掛畫插花,四般閑事,不宜累家”,這“四般閑事”亦被稱作“君子四雅”——香與琴、茶、書、畫共同成為文人生活的核心元素,用香被推向極致。

香事是雅集的重要內容,文人雅士常于花園庭院或幽室設香席“試香”,借香為媒介相聚,尋求精神共鳴。香爐、香屏、香案、香墨等與用香文化相關之物,亦如文房四寶般融入文化圈里。《墨譜》中記載“制墨,香用甘松、藿香、零陵香、白檀、丁香、龍腦、麝香”,以香入墨深受文人喜愛。其中著名墨匠張遇為皇帝制作的香墨,采用“油煙入腦麝金箔,謂之龍香劑”的配方,采集桐油燃燒產生的煙塵作為原料,添加了龍腦、麝香等香料和金箔等珍貴輔料,成為墨中極品,流傳至今。

大文豪蘇東坡無論在朝為官還是被貶流放,即便睡午覺也要焚香相伴,“日射回廊午枕明,水沉銷盡碧煙橫”便寫盡這份愜意。他不僅是史上著名的合香高手、香論大家,對合香的時節、香料、用具都極為講究,更與“蘇門四學士”之一、有“香癡”之稱的黃庭堅,因香結下深厚情誼。一日,黃庭堅偶得“江南帳中香”,即刻寫信與蘇東坡分享,蘇東坡讀后回信,和詩二首:“四句燒香偈子,隨香遍滿東南。不是聞思所及,且令鼻觀先參。”“萬卷明窗小字,眼花只有斕斑。一炷煙消火冷,半生身老心閑。”他認為聞香要以鼻悟禪。

后來,60歲的黃庭堅被貶廣西宜州,被迫遷居鬧市,小屋正對屠夫案板,他卻為屋取名“喧寂齋”。他在給友人的詩中寫道:“險心游萬仞,躁欲生五兵。隱幾香一炷,靈臺湛空明。”正是一炷香讓他隔絕鬧市喧囂,守住內心澄明。

香文化深入市井日常 香露寫進《紅樓夢》

香文化不僅浸潤文人雅趣,更深入市井日常,清晨梳妝時篆香輕燃,貴客上門時衙香迎客,好友相聚時共品奇香,午夜安寢時暖香入幃;朝堂、書齋、睡帳皆要焚香,男子衣物亦需熏香。當時還有一個“梅香竇臭”的典故,其中“梅香”講的是北宋大臣梅詢——每天晨起辦公前,他穿好官服,站在香爐上熏香,連衣袍一同浸潤香氣,再兜著袖口前往官署,待坐下后方松開袖口,如此香氣便彌漫整個辦公場所。

宋代市井街市上有專門賣香的“香鋪”“香人”。《清明上河圖》中,勾欄瓦肆間的香料攤鋪、專注制香曬香的匠人、兜售香囊的賣貨郎,皆清晰可見。據文獻記載,當時酒樓還有隨時為顧客供香的“香婆子”,有敲鑼應召制作篆香的手藝人,甚至有販賣假香的“游手”;傳統節日時,無論帝王百姓,都有對應的用香、贈香習俗,既反映出香料市場的龐大與復雜,更印證了香事已在社會各階層普及。

香與飲食的融合更具生活氣息。宋代流行的“飲子”(街頭飲料),多以水果、鮮花、香藥材調制,解膩解渴;最具特色的是“香茶”——宋人用茶并非直接沖泡,而是將“團茶”敲碎碾成細末,以沸水點沖(即“點茶”),且常在團茶中加入沉香、檀香、麝香等香藥,或蓮心、松子等食材,讓茶既芬芳香甜,又有理氣養生之效。

薔薇水“可食可飲”的用法在元代進一步傳入中國。元代飲膳專著《飲膳正要》中便有記載:炙烤羊心、羊腰時,用薔薇水泡番紅花,反復涂刷在食材表面,讓烤肉沾染濃郁的玫瑰香氣。

到了明代,線香已非常流行,成為香鋪的主要產品。明代出現了許多制香工坊,如廣州的吳家香業,就以“心字香”為名。明清時期,香料提煉技術持續發展,精油香水制作日益普及。故宮武英殿外設有“露房”,以蒸餾法制作多種精油與純露。《紅樓夢》中,賈寶玉挨打后食用的玫瑰露、木樨露,正是當時流行的純露;不僅宮中,江南與嶺南的大戶人家也多在莊園內設香露工坊,如武俠小說家金庸的祖家海寧查氏,其先祖查慎行曾作詩描繪香露工坊的生產場景。

現代香風

引進“佛羅里達水” 取名“花露水”

雪蕾香氛博物館“現代香水演進”展區,陳列著不少“古董級”香水,核心C位卻留給一瓶瓶身如藥水瓶、格外“樸素”的香氛。原來這便是1889年嬌蘭推出的Jicky——正是這瓶看似不起眼的香氛,成了現代香水行業的標志性起點。

19世紀工業浪潮助推“現代香風”興起,工業制造迭代、生物化學突破,讓香料提取從傳統壓榨、脂吸升級為高效蒸餾與合成,稀缺原料得以量產;標準化流水線更使香水從“手作孤品”變為規模商品,發展成長為全球性產業。

Jicky旁的玻璃柜,陳列著1921年至20世紀90年代的所有香奈兒5號香水版本。Gabrielle Chanel打破“香水只是配飾”的傳統,開創服裝品牌推出香水的先河,讓香氛成為品牌風格的延伸,這一理念至今深刻影響行業。

20世紀初,國際香氛浪潮涌入中國。香港廣生行與上海中西大藥房率先引進科隆調淡香精“佛羅里達水”,并賦予其更具東方韻味的名字——“花露水”。這款淡綠色香水主要使用玫瑰與麝香香精,在此后數十年的時間里風靡中國,科隆調(也翻譯成古龍水),成為一代國人的經典香氛記憶。

花都七溪地 深耕芳香產業

在南粵鄉村的古村落里,藏著一處鮮為人知的“世間香境”。全球四大香精香料巨頭之一的德之馨(Symrise)團隊探訪后由衷贊嘆:“這里或許是全世界最香的地方。”

這片占地12000畝的深山秘境中,生長著逾327種野生芳香植物,總數多達上億株——漫山遍野的楓香、香附、降真香,點綴著毛麝香、土沉香、廣藿香,還有香槁樹、蕓香、山茶花等草木。這處“芳香故園”,正是深藏于廣州花都區(前稱“花縣”)的七溪地。

七溪地人“靠山吃山,靠香吃香”,制香史源遠流長。“村村有香場、戶戶都制香”的景象,讓“以香為生、因香而活”成了刻進骨子里的生活底色。清末民初,嶺南傳統香粉制作技藝從業者眾,他們聯結成立香粉行,更躋身原番禺縣(今屬廣州)聞名的“七十二行”。《花縣志》記載:七溪地的傳統優勢產業便是香粉業,民國時期當地工商業名錄中,唯一單獨列出的品類便是香粉,核心產區就在七溪地一帶,標志性生產設備“水車香粉碓”,至今仍是那段香史的鮮活見證。

近年來,廣州七溪地芳香集團為守護這份香脈,四處尋訪散落民間的古老制香器物,不僅完整保留了古制香作坊,更堅守“水碓舂香粉”的傳統工藝,成為嶺南傳統香粉制作技藝的活態傳承代表。

如今的七溪地,更以“芳香”為核心深耕產業:既依托自有資源擴繁廣藿香、降真香等廣東特色芳香植物,筑牢產業根基;又成立香氛研究院,研發山茶花、野牡丹等植物活性成分,設計兼具東方氣質與自然淡香的國潮香氛、化妝品;還打造出集住、行、食、娛、游于一體的天然芳香景區,量身定制適配不同年齡段的芳香游線,讓古老香脈既滋養著現代產業,也為鄉村旅游注入了新活力。

廣州形成香氛產業集群

今日廣州,香脈煥發強勁新活力。今年前7月,化妝品出口額達64.3億元,同比增長約45%。作為中國美妝制造核心腹地,廣州憑借高效的產業鏈,將產品輸往東盟、歐盟等市場。

目前,廣州已形成多極聯動的化妝品產業集群:白云“白云美灣”、花都“中國美都”、從化“灣區美谷”各具特色,從原料研發、品牌孵化到智能制造、市場流通,構建起全域布局、全鏈發展的產業生態。其中白云區堪稱行業“硅谷”,坐擁國內最完整產業鏈,香原料研發、香精調配至成品生產,各環節專業高效,讓香氣滲透面霜、空間香氛、洗護產品等生活場景。以雪蕾為例,其攜手國際調香團隊,累計推出超5萬款原創香型、1.5萬款熱門香型及8000款香精配方,覆蓋高端香氛到大眾日化的全場景需求。

節氣用香 傳承千年風雅

香的故事,從不止于產業的迭代,更在于生活里的傳承。一縷香脈跨千年,曾縈繞古人案頭的那縷芬芳,至今仍在廣州人的日子里流轉。中秋的腳步近了,散樸琴屋主理人、香藝師李韻瀾要為這個中秋親手調制一爐桂花合香。十年前她初習古琴時,從“焚香撫琴”的古意里觸到了香文化的溫軟,從此便一頭扎進這縷雅致里——她拜師深研香藝,又在琴廬里開課,傳授如何“香心養性”。“二十四節氣的用香藏著古人順應自然的巧思。”李韻瀾說。立春陽氣初升,焚清香以迎新春,開啟一年好運勢;清明祭掃時,燃淡菊香或艾草香,以寄緬懷先人的思念;大暑酷熱難耐,用青蓮香驅散暑氣、寧心安神;冬天焚梅香以御嚴寒,圍爐共享暖意……

香始終是串起時光的線。它讓今人的日子里,能摸到千年前的風雅;也讓千年的香脈,在現代產業與日常煙火里,續上了新的溫度。

番禺二月尾,落花已無春。唯有薔薇水,衣襟四時薰。——北宋·郭祥正

薰爐斗帳自溫溫,露挹薔薇嶺外村。氣韻更如沉水潤,風流不帶海嵐昏。——宋·虞儔

酒闌更喜團茶苦,夢斷偏宜瑞腦香。——宋·李清照

掃地焚香閉閣眠,簟紋如水帳如煙。客來夢覺知何處,掛起西窗浪接天。——北宋·蘇軾

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網