“百廿風華 播芳六合——西泠印社社藏金石書畫精品展”正在廣州藝術(shù)博物院(廣州美術(shù)館)展出,百余件文人篆刻藏品首次亮相羊城,吸引眾多觀眾駐足。中國印章藝術(shù)綿延三千余年,南粵印學雖處嶺南,卻始終與中原文化一脈相承,更在歲月淬煉中形成獨具一格的地域風骨。無論是南越王墓出土璽印的王者氣象,還是粵地明清文人篆刻的典雅意趣,乃至近現(xiàn)代以來,這片沃土孕育出眾多篆刻名家,開創(chuàng)獨樹一幟的嶺南派印風。一枚印章,于方寸之間納氣象萬千,師古出新的風尚,正是嶺南文化開放包容、生生不息的生動寫照。

漸趨成熟 從實用到欣賞

西漢金印

龍鈕金印揭開南越國第二代國君身份

回溯嶺南金石篆刻的千年脈絡(luò),源頭可追溯至秦漢時期。《魏石經(jīng)室古璽印影》《秦漢南北朝官印征存》記載的秦“南海司空”“蒼梧候丞”印章,見證了秦代嶺南納入中原行政體系的歷史,這是嶺南地區(qū)最早的官印遺存。

1953年,廣州西村石頭崗秦墓出土了一件橢圓形漆奩蓋盒,盒身朱繪云紋靈動流暢,可見“蕃禺”二字烙印。據(jù)《廣州市文物志》記載,“‘蕃禺’烙印屬秦代官印,表明該器為當時的番禺工官所造”。印文有著秦小篆寓方于圓的特點。多數(shù)研究者認為,這方烙漆印是目前嶺南所見的最早的印章遺物,也是嶺南地區(qū)可考的最古老的璽印文字。

西漢南越國璽印的出土更是驚動了印學界。“黑色天幕籠罩大地,五羊城內(nèi)的燈光與星斗連成一片,閃閃爍爍照著這座歷史文化名城。”曾任廣州市考古隊隊長的黃淼章如此描述1983年6月9日象崗山古墓發(fā)掘現(xiàn)場。當晚10時,他順著同事遞下的長竹竿第一個鉆入墓室,一座從未被盜掘的漢代大墓就此重現(xiàn)世間。經(jīng)過43天的精心發(fā)掘,1000多件珍貴文物相繼出土,其中23枚印璽尤為驚艷學界,龍鈕金印的發(fā)現(xiàn)更是掀起全場高潮。

考古隊員首先發(fā)現(xiàn)了刻工細膩的螭虎鈕“帝印”玉印、“泰子”金印、“泰子”玉印及墓主私人名章“趙眜”玉印。這證明象崗墓主就是曾經(jīng)統(tǒng)治嶺南并曾稱王的南越王。《漢書》記載,只有第一代南越王趙佗和第二代南越王趙胡才僭稱為“帝”,那這個“趙眜”是誰呢?1983年9月22日17時許,發(fā)掘隊副隊長黃展岳在玉衣胸部偏右的王璧旁,發(fā)現(xiàn)了一件金黃色器物。剔開朱紅殘漆、拂去附著的泥土后,一條造型奇巧的金色小蟠龍赫然立在方形臺面上。在攝像機鏡頭前,黃展岳輕捧金印翻轉(zhuǎn),陰刻篆書“文帝行璽”四字赫然映入眼簾,墓主身份隨之揭曉:正是南越王趙佗之孫、第二代南越王趙眜(趙胡)。

這枚重148.5克、含金量達98%的龍鈕金印,不僅是我國考古發(fā)現(xiàn)唯一的漢代龍鈕帝璽,更是現(xiàn)存最大的西漢金印。廣州市書法家協(xié)會主席梁曉莊,歷時20年編撰了《嶺南篆刻史》。據(jù)其研究,該印面田字界格內(nèi)的篆書莊重典雅,盤曲成S形的游龍印鈕雕刻精絕,既遵循中原璽印規(guī)制,又暗藏南越國“外服內(nèi)王”的政治智慧。而南越國“摹印篆”獨具特色,融秦小篆與秦詔版風格于一體,堪稱嶺南書法藝術(shù)瑰寶。同批出土的“泰子”金印、“帝印”玉印,以圓潤勻凈的線條與峻拔勁健的筆畫,進一步展現(xiàn)了南越國工匠高超的工藝水準。這些珍藏于廣州南越王博物院的璽印,共同證明兩千年前的嶺南已形成獨立成熟的印藝體系。

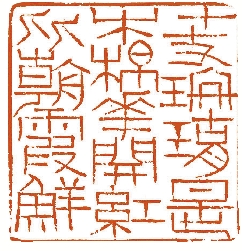

十丈珊瑚是木棉 花開紅比朝霞鮮 梁曉莊刻

粵浙同風

明代文人書畫篆刻風“吹到”嶺南

印章藝術(shù)經(jīng)歷了從戰(zhàn)國到漢代的高峰階段,也經(jīng)歷了魏晉直至宋元的衰微時期。到了元明,由于文人書畫的空前發(fā)展,推動了文人篆刻的興起,以文徵明、文彭父子為首的印人倡導了篆刻藝術(shù)創(chuàng)作以六書為準則,自篆自刻,此時印章藝術(shù)才真正進入了“文人篆刻”藝術(shù)創(chuàng)作的新時期。印章藝術(shù)也由實用逐漸發(fā)展成為具有欣賞性的篆刻藝術(shù)。

這股新風于明代中后期“吹”入嶺南,催生出嶺南篆刻的第一次繁榮。彼時嶺南文人多在江浙為官游學,與文彭、何震等印壇名家交游密切。黎民表、歐大章、朱完等本地文人或自篆印稿,或親操鐵筆,將吳門文人印的雅趣帶回嶺南。外地學者書畫家赴粵任職,更讓文人篆刻風氣在嶺南落地生根。現(xiàn)存明代嶺南書畫作品上的印章,透著清雅溫潤的文人意趣,見證了這段“粵浙同風”的歷史。

開宗立派 粵派印風崛起

一代宗師謝景卿 淳正典雅開粵派印風

清代印壇是篆刻藝術(shù)出新的時代。“清代嶺南篆刻最大的特色是‘復古開新’。在這一時期里,謝景卿被認為是嶺南最杰出的印人。”梁曉莊介紹道。

謝景卿的藝術(shù)啟蒙來自其家族長輩,像嗜好鐫印、精益求精的父親謝昌言,腕力豪健、專治大印的叔父謝昌大。受家風熏陶,謝景卿醉心于書法、篆刻及古文字,曾一度在廣州西湖書院旁設(shè)“漱藝齋”售賣印章,聲名鵲起。謝景卿的兒子謝云生、謝蘭生也精通印藝,父子仨掀起了本地文人賞玩、鐫刻印章的風氣,成為嶺南篆刻承上啟下的中興人物。

“謝景卿以詩人氣質(zhì)、博通經(jīng)史和精于金石的才華,汲取秦漢及元人印章的精華,融會貫通,自出新意,開創(chuàng)了淳正典雅的篆刻新風貌,使當時印壇為之一振,‘粵派’印風由此崛起。同時,他大膽汲取金文、殳書、秦詔版、漢碑額、天發(fā)神讖碑及漢瓦文字的意趣入印,為嶺南印壇和后世印人開啟了‘印外求印’的源頭。由此,‘淳正典雅’的粵派篆刻風氣崛起于嶺南,歷久而不衰。”梁曉莊說。所謂印外求印,是指在篆刻創(chuàng)作中不僅從傳統(tǒng)印章中取法,還廣泛借鑒書法以外的古代金石文字(如古幣、古鏡、磚瓦碑碣等)及其他藝術(shù)形式,以拓展篆刻的審美與表現(xiàn)力。

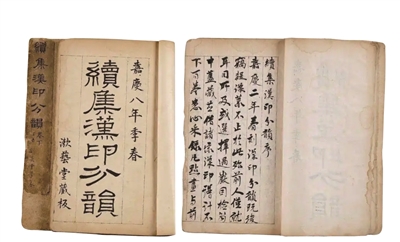

謝景卿還精于印學。嘉慶元年(1796)冬,文士宋葆淳游粵,與謝景卿研討印篆,席間展示袁日省集錄的漢印印文專著《選集漢印分韻》。精研古文字的謝氏在贊嘆之余發(fā)現(xiàn)原稿中謬誤較多,遂決心厘定增補。他在朋友和自己珍藏的一百多卷古印譜中,將袁氏未收或筆畫稍異者悉心采錄,輯成《續(xù)集漢印分韻》二卷。此書后經(jīng)近代孟昭鴻再續(xù)三集,被合編為《漢印分韻合編》,成為后世篆刻必備的工具書,堪稱南粵印人對印壇作出的重大貢獻。

清代中后期,珠三角一帶經(jīng)濟文化繁榮,手工業(yè)發(fā)達,有記載稱,佛山忠義鄉(xiāng)制銅錫器的工人多的時候超過二千人。在此背景下,嶺南印壇不僅鐫刻了許多金玉之印,還鑄造了不少銅印,其中謝景卿首開嶺南鑄銅印風氣,他與黎簡等文人崇尚秦漢印、元朱文印,相互影響啟發(fā),逐漸開創(chuàng)了古茂渾雅、淳正典雅為美學特征的本土印風。

與此同時,樸學之風南漸,金石考據(jù)之學在嶺南蔚然成風。翁方綱、阮元等學者官員接踵南下赴任,翁方綱開嶺南金石系統(tǒng)整理之先河,阮元則以機構(gòu)化運作夯實學術(shù)根基。

清晚期,嶺南印學最重要的倡導者是大學者、東塾學派創(chuàng)始人陳澧,他著有《摹印述》,倡“古質(zhì)今妍”之美,培養(yǎng)大批金石人才,“東塾印派”將清后期嶺南篆刻推至高峰。

謝景卿利用朋友和自己珍藏的一百多卷古印譜,輯成《續(xù)集漢印分韻》二卷。

黃士陵客粵十三載 “黟山”印風風靡?guī)X南

光緒七年(1881年)深秋,一艘從南昌駛來的客船緩緩在珠江碼頭靠岸。誰也未曾料到,船上一位安徽游子將在嶺南印壇刻下濃墨重彩的一筆,成為近代嶺南印壇上熠熠生輝的標志性人物。

黃士陵,字牧甫,出生于安徽黟縣,自幼隨父讀書習字,八九歲時即能操刀治印,展現(xiàn)出非凡的藝術(shù)天賦。然而14歲那年,太平軍與清軍的戰(zhàn)火吞噬了家園,父母相繼離世,少年黃士陵被迫背井離鄉(xiāng)。在南昌謀生的日子里,他跟著兄長經(jīng)營照相館,白天在暗房調(diào)試光圈焦距,夜晚就著昏黃油燈臨摹古印。

33歲的黃士陵懷揣著對篆刻藝術(shù)的熾熱追求,毅然從南昌南下廣州。廣州的活力與包容,瞬間點燃了他的創(chuàng)作激情。在十三行附近的書齋雅集中,黃士陵結(jié)識了沈澤棠、梁肇煌等文人雅士,他們驚嘆于這個外省青年筆下的金石意趣,紛紛解囊相助。在眾人舉薦下,黃士陵于光緒十一年(1885年)得以進入國子監(jiān)南學進修,在盛昱、王懿榮等名家指點下,眼界大開。

光緒十三年(1887年),黃士陵受廣東巡撫吳大澂之聘再度南下。廣雅書局的雕版聲中,他先任吳大澂幕客,整理金石藏品,后協(xié)助梁鼎芬主持校書堂,與書局提調(diào)王秉恩合作校刻《廣雅叢書》。那些扉頁上“光緒丁亥黃士陵署”的篆書落款,筆筆勁挺如削玉,至今仍在泛黃紙頁上散發(fā)著墨香。在廣州的十數(shù)年間,他將徽派的剛勁刀法與廣府的靈動水韻熔于一爐,形成“光潔挺拔,尚先天法”的獨特風貌,“黟山派”印風由此漸成。

1894年甲午戰(zhàn)爭爆發(fā),廣雅書局人事變動之際,黃士陵為即將赴江南任職的好友王秉恩刻制壽山田黃石閑章,印文“我家江水初發(fā)源,宦游直送江入海”,筆畫舒展如江流,既藏送別之情,更暗喻藝術(shù)視野的拓展。這種藏巧于拙的匠心,正是其印藝精髓。當代著名篆刻家韓天衡曾撰文指出,黃士陵成熟期的作品看似平直呆板,實則蘊含“篆凡易數(shù)十紙”的艱辛,作品兼具刀味與筆趣。章法上善用線條粗細、欹側(cè)變化,甚至將部首符號化,賦予作品現(xiàn)代美術(shù)般的靈動與幽默。

黃士陵的到來徹底改寫了嶺南印壇格局,黟山派與吳昌碩流派遙相呼應,造就“北吳南黃”的印壇盛況。

百年后的今天,黟山派依舊影響深遠。2019年中國嘉德春拍中,“瓦存室存珍”專場53方黃士陵印章總成交額近2913萬元,其中“書遠每題年”印以218.5萬元創(chuàng)紀錄。這方仿《張遷碑》額字的佳作,既見藝術(shù)匠心,亦藏游子思鄉(xiāng)之情。正如西泠印社副秘書長范正紅所言,黃士陵這位“嶺南篆刻靈魂人物”,其“印從書出”的理念與創(chuàng)新精神,至今仍是嶺南印壇的精神內(nèi)核。

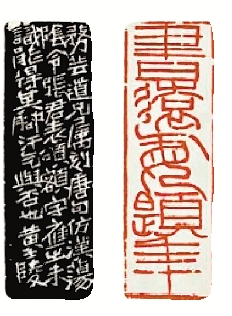

黃士陵“書遠每題年”印文及其邊款

推新高度 印壇形成“嶺南派”

四大印家變化求新 鄧、容家族舅甥接力

晚清黃士陵開創(chuàng)的“黟山派”為嶺南篆刻注入新風,而民國時期的易孺、鄧爾雅、簡經(jīng)倫、李尹桑四位印家,則以“變化求新”的探索,將嶺南篆刻推向新高度。

鶴山人易孺斬釘截鐵的用刀、高古樸茂的章法,對20世紀印壇影響深遠。黃士陵高足李尹桑則以古璽研究見長,他發(fā)掘整理失傳近兩千年的古璽藝術(shù),存世《大同石佛龕印稿》等作品,被譽為古璽傳承的集大成者。

番禺(今廣州)人簡經(jīng)倫更開創(chuàng)甲骨文入印之先河,被譽為“甲骨文入印第一人”。他將傳統(tǒng)文人篆刻與西方繪畫觀念糅合,成為民國印壇極具代表性的革新者。在四位大家的推動下,嶺南印壇形成近世學者所稱的“嶺南派”。

鄧、容家族融貫中西,以學養(yǎng)印

嶺南文化大家鄧爾雅與外甥容庚的舅甥接力,共同書寫了一段跨越兩代的印學傳承佳話。

鄧爾雅八歲執(zhí)刀刻石,十三歲臨摹古印,十五歲便開始執(zhí)教傳藝。自幼承繼家學的他,在詩文、書畫、篆刻領(lǐng)域均有精深造詣,尤其以篆刻與小篆成就最為突出。鄧爾雅的學術(shù)脈絡(luò)可追溯至清代名儒陳澧,在父親鄧蓉鏡任廣雅書院山長期間,鄧爾雅師從陳澧再傳弟子黃紹昌、何藻翔,繼承了“由經(jīng)學入小學,由金石至篆刻”的治學傳統(tǒng),這一傳統(tǒng)也為他日后培養(yǎng)后輩奠定了深厚根基。

在藝術(shù)實踐中,鄧爾雅不局限于黃士陵的印風,創(chuàng)造性地融入西方幾何美學,提出“布白幾何入三昧,沖刀旁舞敵千兵”的印論。他廣泛吸納新出的考古材料,將古璽、磚瓦、甲骨、青銅銘文及西夏文、羅馬文等異域文字納入創(chuàng)作,終成獨樹一幟的風格。弟子黃苗子回憶,先生常用卷煙紙抄錄資料,這種“點滴積攢”的治學態(tài)度正是嶺南學人的精神寫照。

容庚、容肇新、容肇祖兄弟成長于容、鄧兩大望族交融的文化環(huán)境中,自幼受優(yōu)良家風與深厚家學浸染,而舅舅鄧爾雅便是他們學術(shù)道路上的引路明燈。三兄弟早年師從鄧爾雅,系統(tǒng)學習篆刻、書法與古詩文:容庚潛心金石之學,容肇新精研治印之道,容肇祖深耕古文研究,為日后成就奠定根基。容庚曾由衷感慨:“沒有四舅鄧爾雅,便沒有容庚。”正是在鄧爾雅的悉心指導下,他歷時六載完成《金文編》初稿,正式開啟了自己輝煌的學術(shù)生涯。

鄧爾雅的治學理念不僅為容庚指明了方向,更塑造了他嚴謹?shù)膶W術(shù)品格。29歲時,容庚北上求學途經(jīng)天津,攜帶《金文編》手稿求教于羅振玉,憑扎實功底贏得賞識。羅振玉向馬衡引薦。時任北京大學研究所國學門考古研究室主任兼導師的馬衡(西泠印社第二任社長)審閱后贊嘆不已,僅有中學學歷的容庚被破格錄取為研究生,師從馬衡深造。

1929年,素未謀面的郭沫若致信容庚:“近復推覽大作《金文編》,用力之勤,究學之審,成果之卓犖,實深欽佩。”《金文編》出版后,容庚在學界一舉成名。此后六十余年,他持續(xù)增補修訂,使其成為金文研究必備工具書。1941年編成的《商周彝器通考》,彰顯了他在學術(shù)領(lǐng)域的卓越成就。

1946年,53歲的容庚回廣州受聘為嶺南大學教授、系主任,兼《嶺南學報》主編。此后治學重點轉(zhuǎn)向書畫碑帖,在培養(yǎng)后輩的同時編纂《叢帖目》《頌齋書畫小記》等著作,在該領(lǐng)域同樣卓有建樹。

從鄧爾雅的書齋授徒到容庚的杏壇育人,嶺南學人的文脈傳承在舅甥二人的接力中生生不息,鄧、容家族也由此成為嶺南印壇不可替代的精神符號。

“嶺南李清照” 現(xiàn)代第一女印人

民國年間,嶺南出現(xiàn)傳奇女印人談月色,所畫梅花馳譽海內(nèi)外,治印開創(chuàng)性地將瘦金書體融入創(chuàng)作,被譽為“現(xiàn)代第一女印人”。

談月色原名古溶,因家人偏見幼年入廣州檀度庵為尼。她聰慧好學,除研習佛典外,得師父傳授書畫技藝,尤癡迷畫梅。民國初年,廣州同盟會名士蔡守、趙藩等常聚禪門雅集,談月色仰慕其才學,常請教文藝之道。1922年,經(jīng)畫家程大璋做媒,她與蔡守結(jié)為夫妻。1931年,夫婦二人主持漢墓發(fā)掘,研究嶺南城磚并編著《嶺南城磚錄》,后加入南社,刻印聲名漸起。孫科、李宗仁、蔡元培、柳亞子等人用印多出自其手,南社趙式銘作詩贊:“寒瓊辨古如然犀,月色刻石如削泥。腕底颯沓風凄凄,自出新意超凡蹊……”

談月色有“梅王”之譽,1935年創(chuàng)作的《蟠龍墨梅通景》四軸長達一丈,蔡元培、于右任等五十余位名人題跋,成為民國書法墨跡集錦。1936年夫婦兩人在南京舉辦書畫篆刻展覽,觀者如潮。時人疑其印作為蔡守捉刀,蔡守作詩回應:“哀翁六十眼昏昏,治印先愁臂不仁。老去千秋有鈿閣,床頭翻誤捉刀人。”

1941年蔡守去世后,談月色在南京印鑄局供職,眼界日闊,治印形成獨特風貌。她博采眾長,尤擅璽印、漢碑印與圓朱文印,最獨到之處是將瘦金書體融入篆刻,以精湛書法與沖切并用的刀法,將瘦金書體飄逸挺秀之風致在印石上表現(xiàn)得淋漓盡致。

賡續(xù)傳承 師古不泥古

追求個性 銳意創(chuàng)新

“在藝術(shù)變革和西方美學思想影響下,百年嶺南印壇涌現(xiàn)出大批印風獨立的印人。”梁曉莊總結(jié)道,“如易孺的陶印、李尹桑的古璽、鄧爾雅的隸楷、簡經(jīng)綸的甲骨、羅叔重的魏碑、馮康侯的漢碑、黃文寬的漢金、吳子復的野意、丁衍庸的巖畫、張大經(jīng)的璽陶、談月色的瘦金,這些印人絕非簡單重復黟山印風,而是形成師古不泥古、追求個性與創(chuàng)造性的風尚。”

這種開拓進取的人文風氣,讓嶺南篆刻始終充滿活力。正如著名篆刻家韓天衡、張煒羽所評:“嶺南印藝——突破黟山,銳意創(chuàng)新。在20世紀印壇,與上海印壇相映照的,當數(shù)嶺南。”

嶺南印壇在新中國成立后步入了蓬勃發(fā)展的新階段。1962年,廣東省文史研究館創(chuàng)辦“文史夜學院”,開廣東篆刻專業(yè)教學之先河;1963年,廣東省書法篆刻研究會成立,掀起群眾性書法篆刻熱潮。改革開放后,廣東省書法家協(xié)會通過舉辦篆刻學習班、中外交流展、評獎活動,出版專集,成立篆刻委員會等舉措,推動各地印社紛紛涌現(xiàn),讓廣東篆刻呈現(xiàn)出一派欣欣向榮的景象。

黃文寬煤餅藏印 張大經(jīng)精鹽修印

“當代嶺南印壇影響最大的當推馮康侯和黃文寬。”梁曉莊曾如此評價。二人相互推崇,在創(chuàng)作中各辟蹊徑,更積極組織印社、培養(yǎng)后輩,對印學推廣傾注心血,堪稱南粵印壇“瑜亮雙璧”。

黃文寬既是嶺南著名律師,又是書法篆刻家,畢生癡迷黃士陵篆刻,耗盡心力收藏其原作兩百余方。20世紀六七十年代,為了保護這些珍貴的印石,黃文寬想出了絕妙的保護之法:他取53方摯愛印石,將半干煤餅鑿出凹槽,印石裹三層棉紙嵌入其中,再填煤末至搖晃無聲。這些“特殊煤餅”被悄悄碼進儲物間的舊缸,上堆雜物。正是在煤餅的“偽裝”下,這批藝術(shù)珍品得以安然度過風雨。而當他轉(zhuǎn)售百余方印章給錢君匋時,因擔心路途顛簸致印石開裂,特意將印石封蠟保護,“連累”錢君匋的學生陳茗屋用牙刷細細清理許久。這份對藝術(shù)的赤誠守護,讓黟山派的火種得以延續(xù),黃文寬的名字也因此深深鐫刻在嶺南篆刻的史冊上。

另一位印家張大經(jīng)以寫意灑脫、飽含金石韻味的風格自成一派。張大經(jīng)常說:“詩、書、畫、印要統(tǒng)一,我刻印講刀法,畫畫也講刀法。”他曾贈人山崖圖,筆鋒如刀劈斧鑿,恰是其藝術(shù)理念的生動寫照。

中國書法家協(xié)會原副主席陳永正曾深情回憶自己向張大經(jīng)請教的往事。當時,陳永正屢次懇請拜師學印,都被張大經(jīng)婉拒,卻總在刻成新印后得到他的悉心指點。“刻白文要在尾巴處看到‘燕尾’,‘燕尾’就是兩個刀一個口,你千萬不要刮印。”更令人稱奇的是張大經(jīng)獨特的修印技巧。當印章刻得過于鋒利時,他不建議用砂紙打磨,而是取一小撮精鹽放在掌心,將印面輕置于鹽粒上細細摩挲。原來,精鹽顆粒均勻,既能磨去鋒棱,又不傷印文筋骨。

薪火相傳生生不息 嶺南印壇杭州開展

“恩師黃文寬、張大經(jīng)、馬國權(quán)的藝術(shù)與收藏人生對我的影響甚大,為我的創(chuàng)作與研究打下了扎實嚴謹?shù)母!绷簳郧f的書齋中珍藏著300多方名家印章與150多套珍貴印譜,這些不僅是摹古求新的創(chuàng)作史料,更是文化淵源研究的翔實考據(jù),構(gòu)成一座沉甸甸的實證寶庫。

十余年來,梁曉莊循著前輩“點滴積攢”的治學路徑,多方搜羅廣東印人資料與印章原作,先后編撰《嶺南篆刻叢談》《廣東印學年表》《嶺南篆刻史》等著作,既搭建起地域印學研究的系統(tǒng)框架,又讓粵地印學文化得到有效傳播。從20世紀80年代起,他先后在廣東省書協(xié)書法學校、廣東畫院、廣州美術(shù)學院及全省各市書協(xié)授課,為無數(shù)篆刻愛好者傳道授業(yè),培養(yǎng)的大批人才中,不少已成為廣東印壇的骨干力量。

步入21世紀,嶺南篆刻的傳承在新一代印人的推動下愈發(fā)系統(tǒng)規(guī)范。廣東南方印社定期舉辦各類篆刻展覽與交流活動,開設(shè)篆刻高研班、嶺南篆刻學堂,讓傳承有了更堅實的平臺。在剛剛開學的南方印社高研班上,梁曉莊將四十多年的學藝創(chuàng)作心得傾囊相授:“1979年和1981年,我先后得到張大經(jīng)、黃文寬、盧煒圻老師指導學習刻印。黃文寬老師印風挺勁秀雅,張大經(jīng)老師古樸雄強,兩種不同的印風給我?guī)砹瞬煌膶W習方法。初入門時,大經(jīng)老師說由漢印入門,但漢印線條斑駁,難以理解,可從趙之謙、馮康侯仿漢印一路風格入門,因他們的印章講究虛實呼應、黑白對比,用刀深厚,筆意明顯,易于理解。所以我是邊臨趙之謙,又臨漢印。后來,又從趙之謙、馮康侯的文字入印得到啟發(fā),即‘印從書出’,就是把各種不同風格的篆書入印,可以創(chuàng)作出各種印風的印章。”

如今,嶺南印壇的薪火正通過更廣闊的平臺照亮遠方。8月20日—9月 14日,“從嶺南到江南——西泠印社廣東社員作品展暨廣東南方印社員作品展覽”將在杭州開展,身為中國書協(xié)與西泠印社“雙理事”的梁曉莊,繼《粵詠擷英印薈》之后,近期更以嶺南名勝楹聯(lián)為題材,用篆刻的形式“二度創(chuàng)作”,讓歷史文心與藝術(shù)魅力碰撞生輝。

如何鑒賞篆刻作品

篆刻藝術(shù)是篆法、章法、刀法和邊款等方面的完美結(jié)合。所以,欣賞篆刻藝術(shù)之美可從篆法、章法、刀法、邊款等方面來切入。

篆法

篆刻的藝術(shù)生命根植于書法,又獨成一類。書法講求筆法,篆刻講究篆法,篆法在篆刻藝術(shù)中占有首要位置,點劃和結(jié)構(gòu)可以反映出事物的形體美。篆字具有象形的因素,每一點劃都構(gòu)成一個形體,能引起人對現(xiàn)實生活中各種事物形體美的聯(lián)想。篆刻的線條同書法的線條一樣是力的凝聚,是生命活動的“蹤跡”。篆刻家需熟知金石文字的種種線條變異,并融情入線,方能創(chuàng)作出具有生命力度的線條。

章法

每個入印文字的篆法及相互依存布排,就構(gòu)成印面的整體章法。章法決定了作品的整體美感。書法家、篆刻家鄧散木在其著作《篆刻學》中,以建筑為例,闡述了章法在印章創(chuàng)作中的核心地位。如同建筑師在構(gòu)思時需先審視地勢,再確立間架,最后才能依據(jù)構(gòu)思進行創(chuàng)作,章法核心是對比關(guān)系,如平正、疏密、輕重、開合、虛實等,但又需彼此和諧,這與中國哲學陰陽對立統(tǒng)一的思想一致。

刀法

從刀法上看,文人以石治印,運刀鐫刻之方法、技巧即謂之刀法。將融合字法、篆法、章法的墨稿轉(zhuǎn)化為朱跡,在刀石觸發(fā)之間產(chǎn)生不同的線條質(zhì)感和風格,進而傳遞其筆意和刀趣,刀法之美便蘊含其中。

邊款

邊款是篆刻家借以說明刻印緣由或借物抒情的重要途徑,邊款內(nèi)容包羅萬象,雋永可讀,或談藝品評,或敘情述懷,耐人尋味。形式亦多姿多彩,圖文并茂。印人在此充分展現(xiàn)其書法、繪畫、字學、文學素養(yǎng),所以邊款不僅增加了篆刻的藝術(shù)意涵,還是獨立的審美對象,值得細加品賞。

此外,還可了解印人的成長經(jīng)歷、從藝歷程等背景信息,能更全面、深入地理解他們的作品。

讀印

“書遠每題年”印為黃士陵為好友歐陽耘(字務耘)所刻,該印邊款“務耘道兄屬刻唐句,仿漢蕩陰令張君表頌額字應之,未識能得其腳汗氣與否也,黃士陵”。“務耘”即為歐陽耘;“蕩陰令張君表頌”,即漢隸《張遷碑》碑額篆書。

印文“書遠每題年”句,出自唐代詩人李約《從軍行》“路長唯算月,書遠每題年”,意為:從軍離家遙遠,寄一封家書要以月計算,所以要注明寫信的年份,以免家人產(chǎn)生誤會。這也折射了黃士陵遠離故土,對千里之外的家鄉(xiāng)的思念和傷感之情。

對于印文構(gòu)思的匠心之處,篆刻家徐正濂分析:“書”字橫畫的各異、“年”字橫畫的參差、“題”字“頁”部第一橫的長出,都是經(jīng)過精心的計算,從而表現(xiàn)得意趣橫生。“年”字下邊的空白,留得妙不可言。

掃碼進入

掃碼進入 掃碼進入

掃碼進入 掃碼打開

掃碼打開 關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)

關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)