漢代楊孚植松 宋代崔與之設帳講學 清代李明徹建廣東現存最早天文臺 民國時期高劍父等種梅結社

在南粵大地、珠江之畔,有一座山崗默默見證著廣州千年的文脈流轉。漢代楊孚在此植松,松濤雪影間留下萬松崗的雅名;清代更名為漱珠崗,依山勢建純陽觀,更在其中筑就廣東現存最早的天文臺——朝斗臺。及至民國時期,高劍父等在此種梅結社,梅香墨韻中孕育出嶺南畫派的藝術風骨。這座海拔不足百米的山崗,見證的不僅是時光流轉,更是一個城市對文化根脈的堅守與創新。

文脈久遠

兩億年前火山爆發成巖

楊孚崔與之曾設帳講學

從中山大學南門走到斜對面,穿過熙熙攘攘、車水馬龍的中大布匹市場,一片古韻悠然的青灰色石砌建筑群掩映于古木奇石之間,這里便是純陽觀。

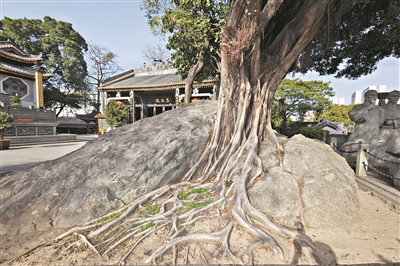

沿著小山崗拾級而上,會發現這里有不少灰黑色嶙峋巨石,它們是火山巖的遺跡。據地質學家考究,大約在距今2億年前,這里曾經發生過一次強烈的火山爆發,火山口就在今五鳳村的低洼地附近,火山爆發時堆積的火山碎屑巖形成一個小山崗。《鼎建純陽觀碑記》曾描繪漱珠崗:“珠岡高聳接云天,繞道蒼松蔽日。奇花遍徑,異草生香。”歷經歲月侵蝕的火山巖,為山崗增添了一份神秘而獨特的魅力。

黑色嶙峋巨石是火山巖的遺跡。

自東漢時期起,漱珠崗便與嶺南文化結緣。東漢學者楊孚告老還鄉后,見故居(今下渡路)附近有一山崗奇石疊起,老樹參天,環境清幽,便結廬其間,名之為“石邊祠”,在此講學和著述《南裔異物志》,開粵人著書之先河。漱珠崗從此留下了嶺南書院的早期印記。相傳,楊孚嘗試將從河南嵩山帶回的松樹樹苗,種植于其住宅和附近的山崗上。后來這里成為一片松林,以至清代以前此地又稱萬松崗。宋代,嶺南大儒崔與之也曾在漱珠崗講學,留下“菊坡先生”的儒風遺韻。文人墨客在此會聚,吟詩作畫,交流學術,使得漱珠崗的文化氛圍愈發濃厚。

清代改名漱珠崗

阮元帶頭捐建純陽觀

時光流轉至清朝道光年間,一位傳奇人物的出現,為漱珠崗的歷史添上了濃墨重彩的一筆,他就是全真教龍門派第20代弟子、道士李明徹。李明徹受兩廣總督阮元之邀,主持編寫記敘全省地理形態的《廣東通志·輿地略》。他為尋萬松山故址而來到今天純陽觀的地點,但見此地東接“七星”(風崗、馬騮崗、大崗、坑崗、寶鴨崗、花崗、牛眠崗,合稱“七星崗”),西連五鳳,前臨珠江,后枕云山,松石清奇,山環水曲,地形好似一顆明珠,就將之改名為漱珠崗。這里氣場開闊,是觀察星辰日月的理想之地。在修完《廣東通志》后的1824年,李明徹決定在此修建道觀和天文臺觀測天象。

李明徹的想法得到兩廣總督阮元的大力支持,阮元帶頭捐俸,一時各府州縣商紳都熱心資助,其中便有清代廣州富商、十三行的首富潘仕成。加上李明徹歷年所積累的筆墨稿酬,開始了純陽觀的鼎建工程。為紀念楊孚和崔與之,在純陽殿兩側建楊孚祠和崔清獻公祠,阮元還為純陽觀題字多處。

為何命名為純陽觀?“道觀主祀道教‘純陽祖師’呂洞賓,道號‘純陽子’。此地火山地貌陽氣旺盛,道觀位于廣州正南方,五行屬火,與‘陽’相呼應。”純陽觀道長雷高承解釋道。

純陽觀內樹齡超過200年的雞蛋花樹

天文探索

昔日“河南”最高點 今存廣東最早天文臺

廣州人稱“北有三元宮,南有純陽觀”。純陽觀依山而建,坐北朝南,從崗下沿東南角拾級而上,嘈雜聲瞬間屏蔽,仿佛進入另一片清靜天地。沿著中軸線前行,首先映入眼簾的是山門,它是道光四年建觀時留下的珍貴遺跡,門頭的橫額和對聯“靈山松徑古,道岸石門高”,出自清末廣州十三行首富潘仕成之手,筆鋒剛勁有力。穿過靈官殿,可見嶺南現存最大的《道德經》碑刻,由當代書法家梁鼎光以楷書揮就,筆力遒勁。

曾是廣州“河南”最高點

走上漱珠崗的最高處,一座四方形碉樓式建筑巍然聳立,門楣上刻有“朝斗臺”三個紅色大字,兩邊貼有一副白底灰字的對聯——“天垂象見吉兇亦須近察民情,道啟人知興廢何止遙觀眾星”,既道出觀天察地的深意,更蘊含著中國古代“天人合一”的哲學智慧。

朝斗臺闊4.8米,深6.3米,高8米,全用花崗巖堆砌而成,下層為石室。沿著高臺側面的之字形石梯登上樓頂,只見一個10多平方米的平臺,四周有后來加筑的石欄。

朝斗臺

“朝斗臺是廣東地區現存最早的天文臺,也是現存唯一的古天文臺,甚至比香港的皇家天文臺還要早十幾年歷史。頂上原有亭閣,內設各種觀測天象的儀器,雖然如今這些儀器已不存在,但整座建筑仍保存較好。”據雷高承介紹,“朝斗”意即“朝拜天上北斗”,建朝斗臺的主要用意是在此觀測天象。朝斗臺建成后,阮元曾題額“頤云壇”。高臺一度是廣州“河南”的最高點,視野開闊。登上臺頂,憑欄遠眺,曾經還可望見珠江如帶,蜿蜒而去。

一位自學成才的天文學家

為何兩百年前在此建造這座古天文臺?故事要從一位自學成才的天文學家說起。

漱珠崗與著名高等學府——嶺南學院(今中山大學)相隔不過一公里多,“嶺南第一女博學家”冼玉清教授授課閑暇常散步至此探古尋幽,這片靈氣毓秀的山崗吸引她寫下考據著述《天文家李明徹與漱珠岡》。她在文中稱贊“以粵人而精推步又為方外志士者,當推番禺(今廣州)李明徹”。

據冼玉清考證,李明徹出生于18世紀中期的廣州,從小天資聰穎,過目成誦,卻對科舉功名毫無興趣,12歲就前往羅浮山沖虛觀學道,雖未覓得名師,但他并未因此放棄對道學和天地奧秘的探索。李明徹好學不拘中西,對當時傳入中國的西方科學知識產生濃厚興趣,逐步掌握了天文、地理、三角幾何學等相關知識。

在繪畫領域,李明徹也展現出非凡才華,除了擅長傳統國畫,還自學油畫,其作品在當地小有名氣。當時,兩廣總督正好要收購一批油畫作為給朝廷的貢禮,大家都推薦他作畫充貢。他不負眾望完成了使命,又被招為貢使,攜畫上京進貢,拜訪了主管天文歷數的最高機關欽天監,當面請教學識淵博的權威學者,學問大進。34歲,他寫下《道德經注》《黃庭經注》等著作。

李明徹回到廣州后,先是在白云山修道,不久到觀音山(今越秀山)的龍王廟擔任司祝,一邊看管香火,一邊繼續自學和從事著述,并到澳門購買各種天文儀器,向西方傳教士學習天文觀測和地理測繪。就這樣,年復一年,經過刻苦自學,李明徹不僅在天文學上造詣頗深,還掌握了當時先進的地理測繪技術。

一個偶然的機會讓李明徹的才華得以展露。時任廣東鹽運使盧元偉的表弟黃一桂來廣州探親,寄居在龍王廟內。一天,他坐在殿廊下乘涼,指著天上的星星高談闊論,眾人皆嘆服不已,唯有李明徹默默不語。黃一桂好奇之下找他談天論地。沒想到,這個眾人眼中其貌不揚的小老頭,其淵博的知識竟讓黃一桂大為震驚。黃一桂將李明徹的《圜天圖說》推薦給了盧元偉。當時,兩廣總督阮元主持編寫《廣東通志》,正為找不到合適的繪圖人選而苦惱。盧元偉將《圜天圖說》呈給阮元,阮元閱后大為贊嘆,不僅決定出版此書,還親自作序。按以往地方志編纂慣例,在世者的著作是不列入藝文志中的,但阮元打破此例,把《圜天圖說》三卷收列《廣東通志·藝文略》。

用經緯法繪廣東地圖 填補歷史空白

《圜天圖說》是廣東古代唯一的天文學專著。冼玉清曾感慨:“余讀其《圜天圖說》,益信其非談玄之流,而嗜學之士也。”年近七旬的李明徹依據自己歷年對天文現象的觀察成果,將西方近代天文學與中國古老的星象學相結合,寫成《圜天圖說》三卷、續編兩卷。上卷論及太陽系天體位置及運行、日食月食、晝夜節氣變化。卷中除關于行星、恒星觀測及計算問題外,還記載了全國19處府地的日出、日入及諸節氣時刻的測定記錄;下卷談論地理學問題,其中收錄了全國21省首府(含京都順天府)北極出地度數。《續編》除補充天文學內容外,還設專節科學地解釋了海洋、潮汐、火井、溫泉、地震、雷雨等各種常見的天文、地理現象,被公認為中國近代天文學的一部有較大影響的著作。

書中下卷有地圖21幅,包括地球正、背兩面全圖,全國總圖及大部分省份地圖,其中最有名的是地球正、背兩面全圖,也就是東、西兩半球圖。學者甄鵬指出,這兩幅圖采用橫軸等面積方位投影繪制。這種方法在今天仍有使用。李明徹還采用梯形投影繪制中國分省圖,這在當時的繪制理論上是非常先進的。

李明徹歷時三年編寫的《廣東通志·輿地略》(一共6卷),采用當時最先進的經緯網繪圖,使地圖的精度和科學性大大提高;還打破慣例,為每個州縣單獨繪制地圖,又有海防長圖,所創《廣東北極出地圖》和《廣東晷景圖》亦為前所未有;而且注重實地考察,為地方治理、軍事防御等提供了重要依據,對后世研究廣東歷史地理變遷具有不可估量的價值。

科學預測旱災 濟世利民解百姓饑荒

修建純陽觀朝斗臺時,李明徹已是一位年近八旬的老人。他白天忙于打理道觀事務,夜登朝斗臺,仰望星空,悉心觀察天象,并用科學的鉆研精神,解決了不少現實問題。

1824年,米價飛漲,百姓困苦。李明徹向阮元進言奏請朝廷加大洋米進口,使得廣東成功免除了米貴之苦,一時官民稱道。1826年春,廣東出現了彗星現象,根據傳統占星術,彗星往往預示著戰亂,一時間流言四起,人心惶惶。阮元擔心廣東將有戰爭,打算找道士設壇祈雨。李明徹卻做出科學推斷,認為彗星并不會預示兵災,反而是大旱之兆,他勸說阮元:“祈雨焉能驅旱?應當為防旱災早作準備。” 果不其然,同年秋天廣東發生大旱,由于李明徹的準確預測和提前準備,廣東成功渡過了旱災的難關。廣東名士陳伯陶稱贊李明徹“仁者之言”“有道之士”。

1832年,81歲的天文學家、道教學者李明徹在廣州去逝,他充滿傳奇的一生畫上句點。他的著作《圜天圖說》《廣東通志?輿地略》等成為后人研究中國古代天文、地理發展歷史的重要資料,他興建的純陽觀和朝斗臺也成為嶺南歷史文化的重要遺產,見證了中華民族孜孜不倦追求科學、探索宇宙的不懈實踐。

梅社雅韻

“二居”弟子結社作畫

名士騷客賞梅雅集

這片鐘靈毓秀的山崗,還滋養了嶺南文化的藝術之花。純陽觀雖處鄉野之間,不屬洞天福地名山大川,但因著“松石清奇,水曲回環,古木蔥蘢”的獨特環境,成為文人墨客的世外桃源。清同治年間,名畫家蘇六朋因其父與李明徹曾是羅浮山道侶和畫友,在此建松梅仙館,邀集雅士,吟詩作畫。光緒年間,居住在與漱珠崗遙遙相對的隔山村(今廣州江南大道中一帶)的居巢、居廉多次前往純陽觀,甚至一度寓居純陽觀,進行書畫創作,逐漸建立起嶺南畫派的風格特征。居巢自號“梅生”,居廉六十大壽時,設席純陽觀內,唱詠詩詞,好不熱鬧。“二居”的徒弟,后來被稱為“嶺南三杰”的高劍父、高奇峰、陳樹人,追承師業,也常在純陽觀寓居作畫和研討切磋,純陽觀成為當時廣東文人墨客鐘愛的雅集之所,文風濃郁,最終在1928年,“梅社”便自然而然地誕生了。

1928年,鶴山詩人易石公、高劍父、高奇峰、陳樹人等在純陽觀發起梅社,每人手植一株梅樹。廣州《海珠星期畫報》報道了這則新聞:“昨歲易石公、高冠天、高奇峰、陳俠卿諸人,以河南名勝(指漱珠崗純陽觀),而須點綴,乃約同該觀道流陳理公等,發起梅社。每人種梅一株,即認為社友。以后并無其他義務。即修葺觀東區舊有養氣室地址以為社址,計入社者已達數百人。去歲十一月,舉行第一次種梅雅集,名畫家高奇峰親手為之攝影。”易石公因事務繁忙婉拒會長,由嶺南畫派創始人高劍父任第一任社長。由易石公題寫的“梅社”石刻,蒼勁有力,至今保存完好,深刻于純陽觀的巨石之上。

由易石公題寫的“梅社”石刻,蒼勁有力,至今保存完好,深刻于純陽觀的巨石之上。

自此,每逢臘月前后,梅花盛放,幽香陣陣,文人騷客、詩書畫家們舉行賞梅雅集,題詩詠梅,或吟詩作畫,或潑墨揮毫,或交流植梅心得,開一時之藝術風氣,使梅社迅速崛起,成為當時嶺南地區極具影響力的文化社團,并逐步發展成為嶺南畫派的重要發祥地之一。

純陽觀的梅花

嶺南畫派一直主張寫生,直面自然。純陽觀優美的自然環境與古松奇石無疑為畫家提供了極佳的寫生場所。嶺南梅社書畫院院長張森霖回憶,高劍父先生的兒子高勵節在參觀梅社時曾講起,小時候他常隨父親過來寫生,他還有一幅父親高劍父的純陽觀寫生作品。

“當年廣東的高劍父、高奇峰等文人藝術家自發組成梅社,把藝術與社會發展乃至國家命運緊密聯系起來,體現出文人藝術家高貴的品格,難能可貴,這是身為文人所具備的社會責任。同樣,他們在傳承與發揚傳統文化中貢獻了自己的一己之力。他們聚在雅集,作詩作畫,一方面在傳承,另一方面增進了文人之間的交流。”廣東省文聯主席李勁堃感慨道。

陳寅恪冼玉清同游唱和

中大學者尋幽探梅賦詩

1954年,廣州國畫研究會盧子樞先生繪制《漱珠崗》圖,只見其崗蟄伏如獅,雄視珠水,崗下溪如帶,阡陌綿延,崗上松林、梅林交疊,屋舍、朝斗臺隱現其間,一派田園風光。如此景致,自然吸引文人墨客流連忘返。

章太炎高足邵祖平曾寫下《同張蓀簃冼玉清二女史漱珠岡觀紅梅》一詩。1949年,當代史學泰斗陳寅恪攜妻女南下嶺南大學赴任。這一年12月,陳寅恪夫婦與冼玉清結伴前往純陽觀賞梅。然而,因天氣暖和,梅花早早綻放,待他們抵達時,唯見殘梅零落。雖滿心遺憾,年事已高的陳寅恪卻雅興不減,登上 “朝斗臺”,懷古之情油然而生,寫下一詩:“我來只及見殘梅,嘆息今年特早開。花事已隨塵世改,苔根猶是舊時栽。名山講席無儒士,勝地仙家有劫灰。游覽總嫌天宇窄,更揩病眼上高臺。”冼玉清次韻相和:“騷懷惘惘對寒梅,劫罅誰來訊落開。鐵干肯隨春氣暖,孤根猶倚嶺云栽。苔碑有字留殘篆,藥灶無煙剩冷灰。誰信兩周花甲后,有人思古又登臺。”冼玉清以寒梅自比,生命的光華在“劫罅”中綻放,詩歌情感曲折,從迷惘、幽怨、感傷到豁然開朗,最終以樂觀的情懷面對一切。

兩位學者賞梅不遇,卻成就一段傳頌至今的詩壇佳話。此后詹安泰、黃海章、陳寂、李五湖、梁守中、陳永正等一眾中大學者,都在此留下詩篇。

文脈新生

梅林深處梅社恢復

重興以畫會友盛況

在歷史風云變幻中,純陽觀歷經沉浮,飽經滄桑。1938年,日軍炮擊純陽觀,所有殿宇祠堂悉數被毀,李明徹著作、居所等蕩然無存,只留下山門、朝斗臺、呂祖像和匾額。曾經那片如煙似霞、暗香浮動的梅林,也在戰火中消失無蹤,只留下“梅社”這個名字,承載著往昔文人墨客在此賞梅雅集的如煙往事,成為人們心中一抹難以忘懷的記憶。

時代的車輪滾滾向前,1988年,重修純陽大殿工程正式啟動。在眾人的齊心協力下,純陽大殿逐漸恢復了往日的莊嚴與輝煌,漱珠崗也因此重新回蕩起熱鬧的人聲與香火的氣息。2001年純陽觀復觀重修,這一次,重修工作不僅致力于重現歷史原貌,更是巧妙地將嶺南建筑文化元素注入其中,殿宇之上,木雕、磚雕、石雕、灰雕、陶雕等工藝爭奇斗艷,每一處細節都精雕細琢,無不展現著嶺南工匠的高超技藝與獨特匠心。如今的純陽觀,宛如一座藝術的殿堂,將文化、建筑、雕塑、石刻、書法等各種藝術熔于一爐。道教文化碑廊,匯集道教經典與歷代詠頌純陽觀的詩篇,由現代書法家精心書寫后鐫刻其上;“自然堂”主題博物館內,藝術珍品琳瑯滿目,具有濃厚的嶺南文化特色。

2008年,潘鶴、陳金章等老一輩藝術家建議恢復梅社。在純陽觀住持潘崇賢道長的大力支持下,梅社得到重建,并在梅社舊址建立了“梅社書畫院”和“梅社藝術館”,重興以畫會友、以詩唱和的盛況。2013年,美術界同仁推舉陳永鏘為梅社第二任社長,盧延光、方楚雄、李偉銘、李勁堃、方土等人為副社長。

“梅社的命名與梅花密不可分。除了因為當時梅社所處之地漱珠崗的滿山梅林外,更是因為梅花具有‘經苦寒而溢芬芳’的高潔品質和堅貞品格,與中華傳統文化的精神相通,這是中華民族文化傳承生生不息的精神財富。”廣州市道教協會會長、純陽觀住持潘崇賢表示,梅社大講堂肩負著嶺南傳統文化的責任,特別是將梅社創辦的初心發揚好,吸引更多的文人雅士關注梅社,共同參與到推廣傳統文化的行列之中。

“當年高劍父等先輩成立梅社,以頌梅為由,目的為文化交流、思想雅集、書法情懷,通過梅社大講堂把這種文人之間的文化交流精神傳承下去。”廣州梅社社長陳永鏘說。

古建筑與梅花相映成趣

梅社辦展游人絡繹不絕

自2008年梅社恢復成立以來,作為嶺南文化的載體,梅社一直致力于弘揚嶺南文化的發展,通過多種多樣的書畫展覽以及近年來開展的“梅社大講堂”等活動,宣揚梅花品格、嶺南畫派精神,講好廣州本土文化故事。

“文以載道”“藝以載道”“技進乎道”是中華文化熏陶下藝術家特有的追求。“梅社大講堂的反響特別好,每一期都吸引了大批書畫愛好者,現場氣氛熱烈,互動頻頻。”張森霖說,“在展覽方面,迄今為止,梅社書畫院共舉辦各類主題的書畫展六十多期,舉辦了與梅花主題的系列相關文化活動展,‘梅社風雅——全國中國畫名家梅花作品邀請展’‘廣東新銳畫家梅花中國畫作品展’‘古韻留馨——廣州藝術博物院藏歷代名家梅花展’,吸引社會各界人士前來觀賞,好評如潮。”

2023年4月,著名書畫家林墉、蘇華伉儷到訪嶺南畫派·梅社,并分別正式受聘為梅社名譽社長和梅社書畫院名譽院長,梁江為梅社學術委員會主任。蘇華欣然題寫“梅社”,這兩個字被刻石于純陽觀內,與易石公在20世紀初題寫的“梅社”石刻遙相呼應,如同梅社歷史的兩個坐標,見證著梅社的發展與變遷。它們的存在,不僅是梅社文化的重要象征,更是嶺南文化傳承與發展的生動體現。

梅社名譽社長林墉的畫作《鳥語花香》

在國內,類似梅社這樣由文人自發匯聚并具有廣泛影響力的文人團體,還有浙江的西泠印社。西泠印社匯聚了江浙乃至全國的名家,在文化藝術界形成了極大的影響力,主要突出的是印學。梅社有著類似的歷史脈絡,在嶺南先輩們的雅集交流下,逐漸形成了藝術上的默契,進而凝聚成一個文人團體,主要突出的是畫學。梅社秉持先賢自然、純粹、親民的學術精神,積極探索一種新的文化社團發展模式。“梅社應把自身的傳統以及嶺南兼容并蓄的特點發揚光大,讓梅社影響力進一步擴大,盡早成長為南方藝術界的名片,爭取打造‘北有西泠,南有梅社’的新局面。”張森霖滿懷期待地說。

最近十多年來,純陽觀重新種上梅花,每年花開時節,游人賞梅絡繹不絕,攝影愛好者云集,古建筑與梅花相映成趣,宛若水墨長卷。而長廊另一側,嶺南梅社書畫院的展廳里,一幅幅新作正詮釋著“折衷中西,融匯古今”的百年藝術理念。這座古老與新生交織的小山崗,煥發出跨越時空的蓬勃生機。

?舊聞丁卯許家詩,南海雪飛東漢時。五鬣長松今萬樹,我來應建孝元祠。——【清】 阮元 《漱珠岡萬松山上建漢楊子祠》

?翠棟丹甍畫不如,捫蘿遙上勢凌虛。四山木石流塵斷,三島煙霞放眼初。——【清】 岑澄 《游純陽觀》

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網