廣州,這座擁有2200多年歷史的國家首批文化名城,千年文脈興盛。所有的歷史印記都需要通過遺跡、地名、文獻等載體來為今人了解。《廣州大典》作為地方文獻集大成之大型叢書,正是這一載體的絕佳形式。

2005年4月,在中共廣州市委宣傳部、廣東省文化廳(今廣東省文化和旅游廳)組織下,《廣州大典》編纂工程正式啟動。歷時十年,《廣州大典》于2015年4月底完成出版,收錄了1911年以前,來自廣州府十四縣(含香港、澳門地區及佛岡、赤溪兩個直隸廳)的4064種地方文獻;《廣州大典·曲類》從屬于《廣州大典》集部,于2019年完成出版,收錄了1589種近代粵劇粵曲和民間說唱文獻。《廣州大典》出版后,被贈予國內知名公共圖書館、高等院校、科研機構,廣州國際友好城市、海外底本收藏單位等300多家單位。

今年,正值《廣州大典》啟動編纂20周年暨廣州大典研究中心成立10周年。《廣州大典》不僅是傳續廣府記憶的文化載體,更是傳播嶺南文化的文化使者和走向世界、講述廣州故事的文化名片。

《廣州大典》

原汁原味呈現

廣府文脈“基因庫”

《廣州大典》一期所收文獻底本來自國內61家、國外14家藏書單位或個人。其中收錄廣東省立中山圖書館2791種,占69%,中山大學圖書館353種,占8.7%,珍本善本等稀見文獻眾多,共收錄稿抄本462種,清乾隆以前刻本357種。出于對文獻本身保護狀況的考慮,以及其他客觀條件的限制,公眾想要借閱使用這些文獻并非易事。《廣州大典》所做的就是盡全力用科學合理的辦法讓這些難得一見的珍貴文獻在大典中展露真容,創造了古籍再生性保護的范例。后人要了解廣州的“前世今生”,完全可以在《廣州大典》中按圖索驥,找到最本真的記載。

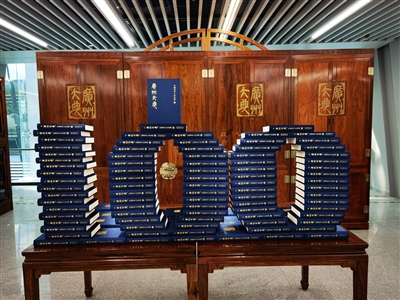

如今,《廣州大典》入選中國國家版本館國家書房,并將永久陳列。國家書房位于中國國家版本館(中央總館)文華堂,集中陳列了新中國成立以來中央出版單位出版的精品典籍叢書和各省出版的最具代表性的地方文獻叢書。其中,廣東書柜近一半地方陳列的就是《廣州大典》。

入選國家書房的《廣州大典》

隨著對民國時期文獻保存與利用的推進,近年來《廣州大典》民國文獻編纂成果同樣值得矚目。圍繞“學界所需、專題為主、適時建庫、量力而行”的編纂原則,廣州大典研究中心已于2021年出版《廣州大典·民國廣東公報叢編》,《廣州大典·民國廣東公報叢編續編》也完成出版,今年4月30日是《廣州大典》啟動編纂20周年暨廣州大典研究中心成立10周年,當日將舉行首發儀式。

《廣州大典·民國廣東公報叢編》

從廣州府到大灣區

傳承千年“嶺南文明鏈”

《廣州大典》不僅凝聚了廣州的城市記憶,更是嶺南文化大家庭的共同記憶。廣州大典研究中心常務副主任劉平清介紹說:“《廣州大典》中收錄的地域范圍包括清代中期‘廣州府’所轄區域,和今天的粵港澳大灣區高度吻合。從這個意義上來說,《廣州大典》亦可稱為‘粵港澳大灣區大典’。”

2019年2月《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式公布,同年9月,廣州大典研究中心、廣州圖書館與澳門大學圖書館在澳門大學合作舉辦了“珠水情牽濠鏡開”——《廣州大典》澳門地區文獻展,展覽邀請地方文史研究名家舉辦專業講座,從不同角度對《廣州大典》進行解讀。此次展覽的成功舉辦,為之后的《廣州大典》粵港澳大灣區巡回展拉開了大幕。

2020年—2024年,該中心與廣州圖書館聯合大灣區各地圖書館先后在東莞、佛山、中山、江門(含臺山、新會)舉辦了《廣州大典》粵港澳大灣區巡回展。

這些展覽從當地人最熟悉的元素入手,挖掘觀眾最感興趣的文獻:江門展解讀“江門”地名的由來,展示地方名人“陳白沙”“梁啟超”的詩歌、書法作品。佛山展選錄與佛山密切相關的代表性著述、桑園圍的史料《桑園圍志》進行解讀。東莞展展出了中心所藏的“鐵文軒藏木魚書”。新會巡展更是配合展覽內容,展出館藏實物文獻20余種,讓觀眾直呼“大飽眼福”。

2024年11月15日,廣州大典研究中心與香港公共圖書館、廣州圖書館舉辦了“同文同心共明月,珠江香江一線牽”——《廣州大典》香港地區文獻展,這是自2019年粵港澳大灣區文化藝術節創辦以來,粵港澳三地公共圖書館界首次聯手推出的文獻展覽“傳承與共融:大灣區文獻存珍”的重要組成部分,受到高度重視。

5年來,各巡回展的觀展人數超20萬,充分說明了《廣州大典》在粵港澳大灣區受到普遍認同與熱烈支持。

出海揚帆搭建文化橋梁

獲世界頂尖學府與主流學界認可

鐫刻嶺南文脈,傳播廣府文化,講述廣州故事,讓世界更多人看見、了解、使用,是《廣州大典》作為文化使者的使命。

2015年6月15日,“廣州之窗”在溫哥華公共圖書館啟用,《廣州大典》隆重亮相,成為城市之間、廣州和僑胞之間、中國和外國之間的一座橋梁。

在2021年慶祝廣州與洛杉磯結為友好城市40周年的慶典上,廣州市政府將《廣州大典·曲類》作為禮物贈送給洛杉磯中央圖書館,讓洛杉磯市民多方位了解嶺南文化。

2024年,《廣州大典》正式入藏世界頂尖大學——劍橋大學。劍橋大學對于大型叢書的捐贈有著嚴格的學術審核機制,這意味著《廣州大典》的編纂水平與文獻價值獲得了世界頂尖學府與主流學界的認可與贊許。在接受廣州日報全媒體記者專訪時,劍橋大學圖書館中文部何妍主任表示,《廣州大典》將有益于劍橋大學的科研和教學,教授和館員均十分認可《廣州大典》的文獻價值。“如果有人來問粵劇,那我一定會推薦《廣州大典·曲類》。”為此,他們還騰出了專門的展架存放《廣州大典》。

劍橋大學圖書館藏《廣州大典·曲類》

《廣州大典》編纂成果的國際交流工作廣受好評。眾多曾為《廣州大典》提供過文獻底本資源的海外藏書、學術重鎮均已入藏《廣州大典》系列叢書,如美國國會圖書館、哈佛大學哈佛燕京圖書館,加拿大哥倫比亞大學圖書館,日本國會圖書館、東京大學東洋文化研究所等。

《廣州大典》系列叢書還先后入藏英國牛津大學,德國巴伐利亞州立圖書館,瑞士蘇黎世大學,美國加州大學伯克利分校、普林斯頓大學,新加坡國立大學,馬來西亞華社研究中心、拉曼大學,越南漢喃研究院、胡志明市國家大學等。

一方面,《廣州大典》不斷向世界學界傳播,繼續保持著同海外重要藏書、研究機構的友好聯系,并為海外學者提供翔實的研究文獻資料;另一方面,又將散落海外的“廣州善本”引進回家,《廣州大典》收錄約150種海外藏廣州地方文獻,其中不乏珍稀底本,如《(萬歷)廣東通志》《廣東清代檔案錄》《佛山街略》等,讀者不用遠赴萬里就能一睹這些廣州文獻的真容。

融入公共文化生活

數字化、普及系打造“文化超鏈接”

《廣州大典》第一期全套叢書僅核對掃描件便能堆到30層樓高,一字排開超過22米,重約1噸。如何切實開發利用《廣州大典》?如何讓這套叢書被更多人使用?

首先是數字化。早在2012年,《廣州大典》主編陳建華和專家們已經意識到建立《廣州大典》數據庫的重要性和迫切性。由于《廣州大典》收錄的文獻版本較多,其中不乏稀見稿抄本,部分古籍文獻存在缺字漏字、字跡不清等情況,鑒于當時OCR識別率不高、底本授權等問題限制,數字化《廣州大典》全文是一項非常繁雜艱巨的任務。在相關部門和機構的支持下,2015年4月,在《廣州大典》一期出版完成之際,1.0版的廣州大典數據庫成功上線。此版數據庫是以廣州數字圖書館為依托的影像版全文數據庫,也是國內較早建立的地方文獻數據庫,收錄了廣東省立中山圖書館、中山大學圖書館、廣州圖書館底本文獻3204余種,約占總數的78.84%。

統計數據顯示,自2017年至2023年,《廣州大典》網絡服務平臺的首頁被點擊500多萬次。數據庫的建設為專家學者獲取使用《廣州大典》提供了便利。

隨著網絡技術發展及《廣州大典·曲類》文獻的出版、一期古籍數字化授權的不斷新增,2023年,廣州大典研究中心對網絡服務平臺和數據庫進行了優化改版。在原來3204種文獻數據的基礎上,新增入庫古籍文獻596種,約占古籍文獻的93.5%;新增《曲類》文獻入庫1103種,約占《曲類》總數1589種的69.41%。2023年4月30日,“廣州學”公眾號正式推出。2024年9月,《廣州大典》網絡服務平臺和數據庫(2.0版)上線試運行。同時,為了適應移動閱讀的趨勢,移動版《廣州大典》數據庫同時上線。用戶只要關注“廣州學”或者廣州圖書館微信公眾號,即可使用《廣州大典》數據庫。同年10月,數據庫在粵港澳大灣區公共圖書館服務平臺上線,正式為大灣區公共圖書館的用戶提供服務。

通過數據庫后臺登錄用戶的地域統計功能,可以發現《廣州大典》網絡服務平臺的用戶以廣東為主,范圍至全國各地,海外的用戶通過注冊后,一樣可以使用數據庫。

下一步,廣州大典研究中心擬與中山大學數字人文聯合研究院、中山大學數字人文實驗室合作,在“十五五”期間共同打造粵港澳大灣區的數字人文平臺,實現《廣州大典》全文文本化和全文檢索功能,對《廣州大典》的數據進行知識挖掘與關聯,推動古籍利用轉型升級,推動優秀嶺南文化創造性轉化、創新性發展。《廣州大典》文本化的實現,將會在一定程度上彌補當下AI工具可能“編造”文獻出處的缺陷。

其次是普及化,推動《廣州大典》的開發利用,增強讀者對優秀傳統文化的認同,《廣州大典》普及書系就此誕生。廣州大典研究中心組織專家學者從《廣州大典》中精選最具代表性、最具可讀性的文獻,進行普及性的內容整理發掘,把思想性、知識性和可讀性有機統一。書系擬分為廣府名人讀本系列、地方風物讀本系列、地方游記讀本系列、西學東漸讀本系列等。每種讀本均將盡量吸收、反映學界最新研究成果。編纂這套叢書的基本要求是,能讓具有高中以上知識、具備一定文史基礎的人讀得懂,做到從當代的角度、當代的視野看待這些經典文獻,激活這些經典文獻。

貫通古今連接中外,不僅承接嶺南千年文脈,更融入當今世界公共文化生活。值《廣州大典》啟動編纂20周年暨廣州大典研究中心成立10周年之際,廣州大典研究中心將于4月30日在廣州圖書館負一層大展廳推出“縹緗流彩·文脈永昌”——《廣州大典》編纂與研究成果展。通過專題展覽的形式,向讀者介紹《廣州大典》二十載編纂歷程和中心成立十年來的發展成就。以典籍為軸,以時間為序,展現千年廣府深厚文脈,彰顯當代嶺南守正創新。

《廣州大典》生生不息,充滿活力。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網