河道如巷繞抱回環 古時廣州是水城 歷史比威尼斯悠久

廣州,是一座有著兩千多年歷史的文化名城,一街一巷都有悠遠的故事,一磚一瓦都有雋永的記憶。《粵韻周刊》,與您一起領略這座城市厚重的記憶,領略兩千多年包容開放的精神傳統,領略綿延不絕的文脈書香;與您一起在歷史的光照下,讀懂今天,讀懂廣州,由此堅定文化自信。

剛剛經歷的近10年最強龍舟水,在“水城”廣州兩千兩百多年的建城史上并不罕見。

廣州地處北江、西江、東江三江交匯處。每逢汛期,三江之水直下廣州城,給廣州帶來洪澇災害威脅。同時,廣州南臨大海,潮水倒灌的情況也經常出現。廣州自建城以來,一直圍繞著江河水系,順珠江岸線、水系變遷和地勢而為,尋求著城水共生共存之道。

防御洪潮、排泄內澇自古就是廣州城市建設的重要內容,歷代廣州先民在城廂內外興修水利,疏浚環城濠池和六脈渠。順應自然、因勢利導是廣州古人治水的智慧。

兩千年·廣之城,無之而非水

兩條古水道

環抱廣州城

“廣之城,無之而非水也。”這是清代《白云德秀二山合志》對廣州城作出的“總論”。

古廣州是一座“河道如巷、水系成網”的水城,城內既有甘溪、司馬涌等天然水道,又有人工挖掘的環城濠涌、六脈渠及其支脈等大小水道。

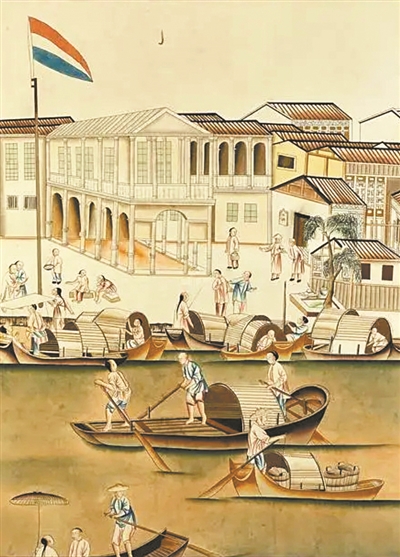

水畔人家,憑欄沐風,這是外銷畫里的古廣州

西湖路發現南越國古水閘甘溪源自白云山流入城內

2000年夏,西湖路興建光明廣場時,發現了一座距離當今地表大約4米的西漢南越國水閘遺址。這座水閘在防潮泄洪引水方面居然具備了現代水閘的基本功能。這也是迄今為止世界上發現的年代最早、規模最大、保存最完好的水閘遺存。它可以證明廣州自古以來就是水城。

考古人員還發現,水閘并不是一個孤立的存在。南越國時期,下水管道也開始被使用。南越王宮署遺址內便發現了一套立體排水設施。宮苑內列有整齊的排水管道,可將地表雨水、生活污水迅速地排到地勢低洼處,引向宮苑外。

“廣之城,無之而非水也。”這是清代《白云德秀二山合志》對廣州城作出的“總論”。廣州知名地理學家梁國昭教授也曾作出論證,古時廣州是一座水城、歷史比威尼斯還悠久。這一研究結果與考古發現一脈相承。

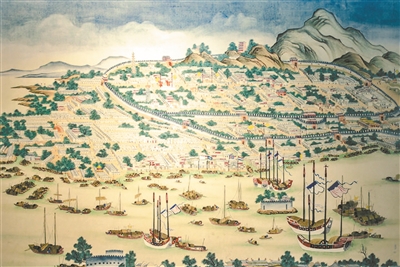

廣州自古是水城,圖為清代廣州城全貌

根據梁國昭教授的研究,古時廣州“河道如巷、水系成網”,其中既有甘溪、司馬涌等天然水道,又有人工挖掘的環城濠涌、六脈渠及其支脈等大小水道。

追尋廣州河涌濠渠的歷史,就不能不說起一條古老的水道——甘溪。古時,廣州城內(今越秀區)幾乎所有水道都與它相通。甘溪又稱文溪或越溪,因溪水甘甜清潤而得名,是古城東側最重要的天然河道。它發源于白云山東麓菖蒲澗的滴水巖,曲折而南,至越秀山下小北門處分為東西兩支流入市區:西支流經大石街入古西湖(今華寧里和教育路一帶),再南流入珠江;東支流沿今倉邊路南下長塘街,注入清水濠出珠江。

甘溪曾是古廣州城內居民主要的食用水源,也是歷代廣州城選址的關鍵因素。在秦代任囂城、趙佗城的東、西、南三面都有甘溪這個天然的護城河維護。《南越志》曾這樣記載甘溪的由來:“昔交州刺史允之所開也。至今重之,每旦傾洲連汲,以允日用,雖有井不足泉食。”

司馬涌又叫流花水或洗馬涌,在西漢南越國時就已存在,是古代出入廣州城的重要水道。它源出越秀山西側,經過現在的越秀公園、流花橋(體育館側)、彩虹橋(今西華路),曲折向西南流入珠江,全長六七千米,

古廣州西北郊的石門是南北水路交通的要沖,由石門或佛山入城的百姓,大多取道司馬涌,經荔枝灣直航至蘭湖碼頭上岸。唐時,這里曾發生過水戰,可見當時河面比較寬闊。

開鑿“六脈渠”

打通“經脈”

兩千多年前,西漢南越國時期的水閘,已具備現代水閘的基本功能。

宋代,官方疏浚環城濠池和六脈渠,建起了真正的系統防洪排澇工程,六脈渠打通了廣州城的“經脈”。

明清時期,街區日益增多,街區下水道再接支脈,形成了干、支、斗三級排水系統,也為廣州的人文環境錦上添花。

開鑿“六脈渠”溝通護城濠 古城水網交織通珠江

在古代廣州追求城水共存之道上,最大手筆之作、影響最深遠的水利工程,要數宋代先民極具智慧和創造力而人工開鑿的“六脈渠”。

宋代濠池環城,“六脈”通海,城中無水患

宋代,廣州城市建設轟轟烈烈,先后筑中、東、西三城(今天的大南路、人民路、惠福西路、德政路這一范圍),史稱“宋三城”,開始興建廣州古城真正的系統防洪排澇工程。

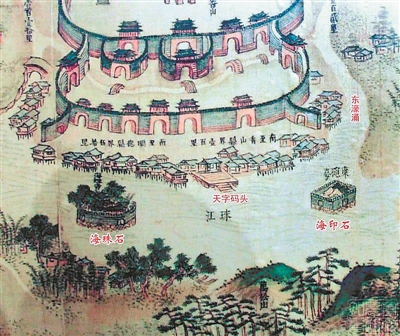

廣州的南濠、清水濠、玉帶濠、西濠都是在宋代開鑿的。宋代,官方在廣州城南疏浚了兩大內濠:西澳和東澳。古西澳即南濠,開鑿于宋代景德年間,“由城內達諸海,以通漕運,以泄渠脈”(《南海志》),水深至三丈,外國商船常停泊在此,曾是宋代廣州重要的對外貿易碼頭。東澳即今清水濠一帶,曾是宋代廣州的鹽運碼頭。

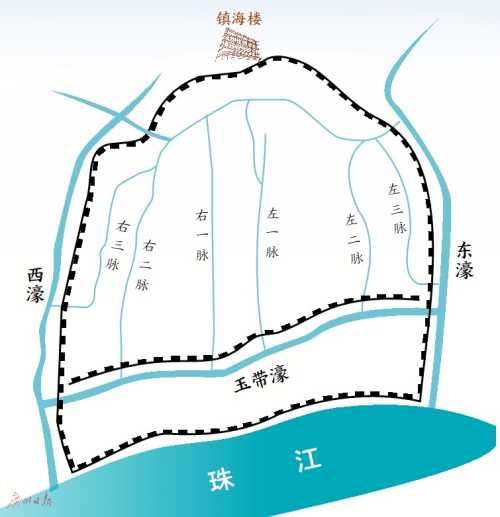

廣州自宋代開始利用天然河道和干谷開鑿著名的六脈渠溝通護城濠,再由護城濠排入珠江,打造了干支兩級排水系統。主脈渠呈南北走向,除左三脈渠注入東濠外,其余都向南注入玉帶濠,最終流向珠江(見右圖)。這些城濠和水渠將城內水系貫串起來,構成了一個四通八達的水網。

《廣東通志》說:“六脈通而城中無水患,蓋城渠之水達于閘,閘之水達于濠,濠之水入于海,此城內水利所由通也。”

可見,有了六脈渠,廣州城的“經脈”就通了,“六脈皆通海、青山半入城”的城市雛形也逐步顯現。

明代東濠涌被疏浚,從白云山一路流向珠江

到了明代,永嘉侯朱亮祖將“三城合一”,又把城區“北擴”至越秀山一線,甘溪就從小北門旁入城,變成了城內濠。秀美的甘溪也有“兇狠”的一面,尤其是山洪暴發的時候,水道排泄不及,洪水就會以迅雷不及掩耳之勢,沖崩城門,把廣州城泡在水里。

明代成化年間,總督韓雍在朱亮祖疏浚、擴建東濠(原宋代東城外也有城濠)工程的基礎上,開鑿黃華塘峽谷,使甘溪轉東南,成為東濠涌的一部分。此后,人們口中的“東濠”,指的就是這條護城河。整條東濠涌,北起白云山,經今下塘西至今小北路,往東南轉入今北較場附近,然后沿著今越秀中路、越秀南路一路南下,注入珠江。東濠涌既承擔著護城河的功能,又成為城東最重要的水運干道。

清代《廣州府輿圖》上,東濠涌護衛著廣州古城

明清時期,盡管排水渠的數量和走向不一樣,卻都沿用了“六脈渠”的稱呼。隨著街區的日益增多,街區下水道再接支脈,形成了干、支、斗三級排水系統,也為廣州的人文環境錦上添花。明末清初學者屈大均曾由衷地贊嘆廣州水脈:“蓋會城沙水氣脈,起伏周環,有情有勢,真天地造設之奇。”

廣州市水務規劃勘測設計研究院有限公司副總工程師劉曉平對古廣州水城格局頗有研究。他說,古代城市設計者將“水系成網”和“活水自流”作為廣州古城水利的核心思想,每條河涌的起止、位置、走向都很明確,脈絡清晰,各司其職,構成了繞抱回環、交流如織的水網,由此造就了一座充滿風情的“東方威尼斯”。

清末開辟馬路水運逐漸衰落,古六脈渠難覓蹤跡

清中葉以后,廣州成為“一口通商”的口岸城市,城市的發展突破了原有城墻的限制,沿著珠江兩岸和西關平原發展。在唐代以前,西關一帶除一些臺地的余丘外,大部分為淺海區,隨后逐漸成為河道密布、湖沼星羅的河湖沼澤區。這里有司馬涌、西濠、蘭湖、西關涌(包括西關涌和下西關涌)、荔灣涌、龍津涌、荷溪、柳波涌等眾多湖泊與河涌。

藍天白云下的荔灣湖風景秀麗

在東濠涌博物館內,一張電子版的清代廣州水城圖呈現了古代廣州“珠江與六脈相通,河涌溪流首尾相連,水系網絡四通八達”的情況:廣州北面靠山、三面環水,城西城東建有護城河。那時節,廣州人進城要過“水關”。街坊們撐著船,劃進“水關”,才能入城。

清末,西關一帶被開發為城市居民區。此后,隨著官方拆除城墻、開辟馬路,廣州水運逐漸衰落。甘溪也逐漸干涸,雖經屢次疏浚,一些河段還是漸漸淪落成了“臭水溝”。至清代末年,六脈渠水系逐漸淤塞或被改為地下暗渠。

近代以來,東濠涌呈現陰晴圓缺的兩副面孔。雨小時,“流水石橋素馨花,微風細雨古渡頭”;一旦遭遇暴雨、洪水過境和臺風“兩碰頭”“三碰頭”,它就水患不斷,“人家十萬羊城居,一朝巨浸半丘”。“‘落雨大,水浸街’是童謠,是老廣州幼年在雨季玩水的深刻記憶,是遭遇到暴雨與水浸時驚心動魄之夢魘。”廣州資深媒體人石碗說。

宋代六脈渠示意圖

左三脈: 從文德路市一宮出,入清水濠。

左二脈: 從人民公園出,經華寧里,由仙湖街出城,入玉帶濠。

左一脈: 從越華路出,經起義路惠福巷、解放南路、起義路素波巷出城,入玉帶濠。

右一脈: 從六榕路出,經惠福西路,至南濠街出城,入玉帶濠。

右二脈: 從凈慧路出,經海珠北路、擢甲里、朝天路、光塔路,至南濠街出城,入玉帶濠。

右三脈: 從光孝路出,經詩書路,至大德路口出城,入玉帶濠。

(注:示意圖說明均用當今地名,標注的為宋代六脈渠大致走向。)

篷船畫舫過如鯽 風流不讓姑蘇城

梁國昭教授曾見過一幅19世紀英國畫家錢納利(George Chinnery)的油畫,為之怦然心動:盈盈的碧水、秀麗的拱橋,或游弋在水面、或穿梭在橋洞間的小船,還有河畔頗具嶺南風格的民居——也多虧了這些房子,否則你會很容易誤以為這些美麗的風景屬于江南水鄉。

如果說清代《羊城竹枝詞》里“水繞重城儼畫圖,風流應不讓姑蘇”之句描繪了一道水城風景線,那么,東濠涌博物館就用蠟像為我們還原了水城風貌:河涌畔,商人在家中悠閑飲茶;河涌上有船行過;岸上,富商的私家園林溪水臨門;不遠處,犬吠雞啼,木屐踏踏,小販叫賣;臨水而居的人們從小樓里探出頭來,向水上的撐船人微笑致意;橋底下,梳著長辮的疍家女在賣艇仔粥。她的艇仔旁有菜艇、屎艇、沙艇;遠一點的地方,還有紫洞艇、駁船、舢板、漁船……

圖為清代古畫里的十三行商館區

對文人墨客來說,古廣州的河涌充滿詩情畫意;對普通百姓來說,河涌則提供了他們賴以生存的飯碗。從東江、北江駛來的船,多在東濠口泊岸,沿濠涌開設的糙米欄、牛欄、豬欄鱗次櫛比,是四鄉農副產品出入的主要集散地。

數不盡的大船小艇,使得珠江上“桅檣如林”,也成就了一個生機勃勃的水上商業世界。宋元時期廣州“城外蕃漢數萬家”“廣州富庶天下聞”。當時的意大利旅行家鄂多立克就說過,廣州是“一個比威尼斯大三倍的城市,整個意大利都沒有這個城的船只多”。

當代治水·清水綠岸 魚翔淺底

廣州生態治水 城市成為“海綿”

中華人民共和國成立以來,廣州修建了麓湖(調蓄白云山山洪)、東濠涌水閘、珠江堤防等。

2010年-2014年,廣州陸續開展了東濠涌綜合整治、雨污分流、東濠涌深隧工程等建設。至此,昔日古城區域形成了“上蓄(挖麓湖)、中通(疏通東濠涌)、下排(利用珠江低潮位將水排入珠江)、外擋(水閘泵站擋住潮水倒灌)”的防洪(潮)排澇體系。

古老河涌鷺鳥翩躚

2019年,一只紅尾水鴝在東濠涌棲息的消息不脛而走,不僅引起廣州市民熱議,還登上了各大新聞媒體的版面。紅尾水鴝的出現,意味著這條古老河涌徹底告別臭水溝的舊模樣,實現華麗蛻變。

如今的東濠涌水清見底,水鳥成群;兩岸綠樹成蔭、鳥語蟬鳴。河涌兩岸建成了7.6公里長的綠道和帶狀公園,濱水步道、觀景走廊,疊水瀑布、羽毛球場……東濠涌成了集園林景觀、體育健身、休閑娛樂于一體的健康休閑觀賞景觀新空間。

近年來,廣州以“人水和諧”的新思路,探索出一條低成本、可持續的低碳生態治水之路。降水位、少清淤、不搞人工化是廣州低碳治水的關鍵詞。

獵德涌是流經珠江新城CBD的一條古老河涌。前幾天,記者漫步于珠江公園門前的獵德涌畔。臨近中午時分,只見10多只白鷺時而在空中盤旋,時而在水中覓食,時而停在石頭上梳理羽毛。在高樓大廈間,這一群白鷺怡然自得地生活著。

“廣州本輪治水的一大特點就是科學治水、花小錢辦大事,因地制宜、一涌一策。”天河區水務局總工程師楊敏說:“過去,獵德涌是需要補水的,故而要維持較高水位。因為水位較高,陽光無法照到水底,阻礙了水中生態系統的構建。”隨著管網截污的不斷完善,天河區有了降低獵德涌水位的底氣,隨著水位降低,河涌水體透明度提高,促進水生植物生長,從而逐步構建完整的生態鏈和豐富的生物群落。

“千涌通百川”泄洪澇

2010年~2011年,幾場特大暴雨中,暨南大學均遭嚴重水浸。為此,廣州進行了暨南大學排澇改造工程,鋪設了內直徑達3米的排水管道及4臺強排水泵,一旦遇到強降雨積水,水泵推動積水通過排水管道,進入潭村涌,最終排出珠江。暨南大學排水改造工程完工后,中山大道華南師范大學段、黃埔大道暨南大學段、陶育路等水浸“黑點”也逐步消失。

治水成效經受住了今年廣州十年一遇的“龍舟水”的考驗。據廣州市氣象局統計,2022年“龍舟水”期間(5月21日~6月20日),全市平均累計雨量為408毫米,比近十年同期偏多17.2%,比去年同期偏多42.6%。但全市并未出現大面積的內澇和江水倒灌,這得益于廣州近年來不斷筑牢“千涌通百川、三江護安瀾”的洪澇安全網,以及用“以水定城,順應自然”的海綿城市理念打造生態宜居城市。

根據《廣州市城市內澇治理行動方案(2021-2025年)》,廣州將通過雨水管網、泵站、河湖整治、源頭海綿、調蓄設施等一系列工程措施,力爭到2025年基本形成“源頭減排、管網排放、蓄排并舉、超標應急”的城市排水防澇工程體系,不斷提升城市排水防澇能力,全面消除老城區嚴重易澇積水點,新城區不出現“城市看海”現象。

“海綿”項目不斷涌現

據統計,與2000年相比,廣州在2020年的全市不透水面積增加了3.3倍。治澇先治源,要從源頭出發,給降水匯流降速,就得打破硬底,讓城市成為海綿。

夏日的羊城,生物島碧道一片生機盎然。環島碧道采用的是具有“海綿”特性的鋪裝材料,不僅滲水、抗壓、耐磨、防滑性能好,還能吸音減噪,環保美觀且舒適易維護,有效緩解了城市熱島效應,讓城市路面不再發熱。同時,碧道兩邊建有多處雨水花園、下沉綠地,用草皮、卵石鋪設的生態邊溝等,便于雨水的自然存積、滲透、凈化,實現“大雨不積水,小雨不濕鞋”。

像生物島碧道這樣的各類“海綿”項目在廣州越來越多。近年來,全市已形成海珠濕地、靈山島尖、中新知識城等海綿城市示范項目或片區50余個。截至目前,全市建成區28.66%的面積達到海綿城市要求。2021年,廣州入選全國首批“系統化全域推進海綿城市建設示范城市”。

經營猶記舊歌謠,來往舟人趁海潮。風物眼前何所似,揚州二十四紅橋。——南宋 方信孺

潮來濠畔接江波,魚藻門前凈綺羅。兩岸畫欄紅照水,疍船齊唱木魚歌。——清代 王漁洋

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網