宋代已是廣州名勝入選羊城八景 如今正在打造世界級地標商圈

白鵝潭位于廣州中心城區西側的三江匯聚之地,因地質運動和人類活動成為珠江廣州段水最深、面最闊的水域,有著“白鵝潭闊水連天,望入城中象萬千”的美麗。

白鵝潭因水而興,見證廣州千年商都的繁榮。宋代,這里是海上絲綢之路的母港;明清,廣州十三行又讓這里成為中國面向世界的重要窗口;近現代更發展為民族工業聚集帶;改革開放以來,白天鵝賓館拔地而起,各種專業市場破土而出,為這片土地注入新的活力。

如今,以白鵝潭為中心的白鵝潭商務區,是廣州重點打造的世界級地標商圈,繼續書寫開放、包容、敢為人先的故事。

白鵝潭天際線

三江匯聚 自然美景

2025年8月3日,廣州“羊城八景”最新名單正式揭曉。白鵝潭、永慶坊、陳家祠、大灣區藝術中心、沙面等城市美景以“荔灣勝境”的美名入選。這不是白鵝潭第一次入選羊城八景,早在宋代,當廣州人第一次評選羊城八景時,白鵝潭畔的“大通煙雨”就名列其中。

白鵝潭畔大通煙雨

宋代入選羊城八景

云山珠水美景多,白鵝潭自古就是廣州的美景。宋代白鵝潭畔的“大通煙雨”融入了這一帶的自然和人文之美。

“大通煙雨”得名于大通寺和煙雨井,位于今花地河口(舊稱大通滘)恒荔灣畔一帶。大通寺源起于一位叫達岸的僧人,達岸本是今粵北韶關人,后前往廣州。據說南漢皇帝劉鋹與達岸交談甚歡,賜以玉環、銀缽等,并囑托其選址建寺。有一天,達岸出羊城,到西郊,乘船過白鵝潭時,江面突然狂風暴雨,只好駛入花地河口避風,他在河口岸登陸后,見此處山川形勝,于是決定在此建寺。劉鋹采納了他的建議,興建寶光寺,成為南漢二十八座皇家寺院之一。寺內開龍霞井,供人們飲用。

大通煙雨井遺址

宋政和年間,寶光寺改名為大通寺,龍霞井改名煙雨井。據史志文獻記載,在風雨來臨之際,煙雨井云霧繚繞,如詩如畫。因而,宋代廣州首次羊城八景評選時,這里便以“大通煙雨”的美名入選,元代繼續入選。傳說天氣晴朗時,人們可以在煙雨井口遠觀白鵝潭的點點帆影,還能隱隱聽到游船的弦歌之聲。

大通寺歷代都是廣州的旅游勝地,到了清代,清政府還指定海幢寺和大通寺為外國人在廣州的旅游點,并規定逢“八”(每月初八、十八、廿八)出游,日落即歸。可惜的是,抗戰期間,大通寺被毀,煙雨井淤塞,大通煙雨的美景從此消失。直到2004年,一次建筑施工中偶然發現了煙雨古井,千年古跡才重現人世,并被修復保護。

記者在恒荔灣畔看到,修復后的煙雨井,井口外徑為1.02米,內徑為0.82米。井內石圈構筑,每層石圈高約30厘米,均由白色砂巖打鑿而成。

站在遺址前,大通煙雨的景觀雖然再難尋覓,但圍繞著白鵝潭這一灣碧水,明代的荔灣漁唱,20世紀60年代的雙橋煙雨、鵝潭夜月,以及2025年的荔灣勝境,這些曾經入選羊城八景的美景,無不展示白鵝潭一帶的自然風景之美,人文底蘊之厚。

“白鵝潭”之名始于明代

水深面闊如天然調節閥

站在人民橋向西眺望,白鵝潭好似一面明鏡,鑲嵌在珠江河面上,這里匯聚西江、北江、流溪河之水(西航道),又從這里分叉出珠江前航道和后航道。只是寬闊的江面上不見白鵝。既無白鵝,又為何稱白鵝潭?

據《廣州市志》記載,“白鵝潭”之名始于明代。明末清初嶺南著名學者屈大均在《廣東新語》中說:“珠江上流二里,有白鵝潭,水大而深。”而白鵝潭之名來自“神鵝救養”的故事。相傳,明正統年間,南海、順德一帶發大水,農田失收但賦稅未減,行俠仗義的黃蕭養帶領村民反抗,最后黃蕭養受傷,潰敗退至白鵝潭邊,兩團白云化作天鵝,背負黃蕭養飛向茫茫江心。從此留下“白鵝潭”這一美名。

白鵝潭雖說是“潭”,其實就是珠江一段特殊的水道,是由地殼運動、珠水和海水沖刷,以及人類活動共同寫就的一幅畫卷。著名地理學者李平日曾說,白鵝潭的故事始于1.8億年前的廣從斷裂帶。白鵝潭處于廣從斷裂的西南段,河床北側是丘陵山體,南面是大臺地,中間留下一條狹長的“縫痕”。北江、流溪河等諸多水道沿縫痕流入。歷經億萬年的反復沖刷,裂縫中硬是被掘出一個深邃的槽谷,即使到20世紀初,白鵝潭水深仍達12.6米,遠超當時珠江廣州段平均3—6米的深度。珠江水匯聚白鵝潭后,馬上又被海珠陸地劈成兩條水道,一條向東,為前航道,直抵古時廣州城下,是海上絲綢之路的“黃金水道”;一條向東南,為后航道,形成今天沙面、芳村以及洲頭咀“圍潭對望”的自然美景。

這片水深面闊的水域,猶如“天然調節閥”,成為廣州城市防洪、供水、航運的基石。上游洪水暴發,白鵝潭就像一個巨大的緩沖墊和蓄洪池,減緩洪水對廣州城的直接沖擊;枯水期,倒灌的海水在白鵝潭處被“卡住”,既維持了航道水深,又減少了咸潮的影響。

正是這種獨特的地理構造,白鵝潭水岸線的收窄要比其他河段緩慢得多。清代中期后,人類工程建設讓這片水域的岸線終于固定下來。19世紀50—60年代,北面的拾翠洲建成沙面島,修筑河堤,阻止水岸線快速南移。20世紀初,歸僑黃景棠在白鵝潭南側今珠江隧道口至芳村碼頭之間修建了長余千米的長堤,陸地向潭內推進了250米。20世紀80年代,白天鵝賓館的修建,則將北側岸線固定至今。

貿易樞紐 商業興盛

憑借獨特的地理優勢,白鵝潭周圍,自古商貿繁榮,人文薈萃。自宋起,這里就是海上絲綢之路的母港,千帆云集;明清時期的廣州十三行更是造就了“金山珠海,天子南庫”的繁榮。白鵝潭,不只是一汪碧水,更是一個開放、包容、敢為人先的城市文化精神載體。

宋代海上絲綢之路母港 大通鎮因港而興成名鎮

宋代,無論是從外國運抵廣州的洋貨沿江北上,還是中原貨物沿江南下,多數要經過白鵝潭,這里成為連接海外貿易與內陸貿易的中轉樞紐,被譽為海上絲綢之路的母港。宋代大通港是廣州最繁忙的港口之一。

大通港,位于今花地河口一帶,由東至西約500米。當時,大通港外水面是今花地河的三倍,外國商船和西江、北江的來往船只可直達大通港。唐宋時期,廣州已經成為海上絲綢之路上最大港口,并有了內港與外港之別。其中,位居今南海神廟景區的扶胥港是當時廣州的外港,也是當時中國最大的對外貿易港口之一,航線遠達波斯灣、東非及東南亞,是當時世界上最長的遠洋航線。宋紹圣年間,當蘇軾站上扶胥港章丘岡看海亭,他不僅能看到日出的自然美景,更可看到獅子洋的煙波浩渺,飽覽世界級大港千帆云集的壯闊浩蕩。

當時,外國商船抵達廣州,需先在扶胥港停泊,接受檢查并祭拜南海神,再沿著珠江前航道進入內港,帶來的珠貝、象牙、香料等異域珍寶在那里卸貨并交易,之后采購中國的絲綢、瓷器、茶葉等商品返航。位于白鵝潭西南側的大通港就是廣州重要內港之一。

清代著名文學家李調元曾任廣東學政,他認為大通港是廣州內外貿易的重要連接點。在《粵東筆記》中,李調元說,大通港可以接納來自西江、北江的貨物,然后,這些貨物往東可以去東莞、惠州出海,到潮州、福建、江浙等地,或沿著廣州通海夷道,進入南海至印度洋,前往非洲、歐洲的國家和地區。

南來北往,風帆如織,繁榮了廣州,也讓大通港所在的大通鎮繁忙起來。一片沼澤濕地,漸漸蛻變成繁華的大通鎮,北宋初期就躋身廣州八大名鎮。相傳,來自各國的外商為解鄉愁,將來自故土的奇珍異草栽種在這里,于是孕育出一個持續千年的花卉勝地。后來就連英國皇家植物園的科學家,都不遠萬里,三番五次游覽花地,搜集各種花卉植物標本。

清代之后,因泥沙淤塞,西、北江航船改道等因素,大通港逐漸衰落,但白鵝潭依然是廣州商貿旺地。

明清時期一潭連接世界

富紳名流圍潭置業筑園

走在白鵝潭北岸的十三行街,商鋪林立,人聲嘈雜。三百多年前,這里曾是中國唯一面向歐美市場的貿易窗口,也是亞洲最大的國際貿易中心。當時的白鵝潭,洋船聚集,商賈往來不絕,從這里出發的商船,可以到達東南亞、大洋洲、歐洲、美洲。

此處商貿繁盛,于是一批商賈、社會名流在白鵝潭畔的西關、花地、河南等地開基立宅、營造私園。康有為祖父在此建“康地”,修小蓬仙館;廣東臺山鄺氏家族在此建聚龍村。

小蓬仙館

聚龍古村

十三行富商潘氏在此修建東園。在今天醉觀公園內,有一座梁式石橋,這座石橋就是十三行富商潘振承家族在白鵝潭畔建園的見證。當時,潘振承在花地一帶建的私家園林叫東園。大概位于今醉觀公園東南邊。19世紀中期,潘氏沒落后歸另一家十三行富商伍氏,改名“馥蔭園”,以花木種植聞名。蜀中畫家田豫流寓廣州期間,在繪制《海山仙館圖》后,又繪制了《馥蔭園圖》,細致地描繪了園內花木、房屋、亭池、盆景等景物。馥蔭園是伍家開展社交活動和接待國內外友人的重要場所。1847年夏,澳大利亞旅行家普費弗曾參觀馥蔭園。三年后,英國植物學家羅伯特·福瓊也到訪此園。

抗日戰爭時期,這一帶的園林或毀于戰火,或遭受侵占。20世紀80年代,廣州市政府將附近幾個小型古代花園合并為“醉觀公園”。曾經盛極一時的富商私家園林變成城市公共休閑場所。

工業先驅 敢為人先

千百年來,白鵝潭一帶總是領風氣之先。清末,近代民族工業、鐵路工業又從這里崛起。當時,廣三鐵路的廣州始發站石圍塘站和粵漢鐵路廣州起點黃沙站,隔白鵝潭相望。四通八達的水陸交通,讓白鵝潭成為廣東近現代工業的發源地之一。

當年的粵漢鐵路起始站黃沙車站,如今已變為厚重壯美的廣州鐵路博物館。

近代廣州制造業先驅地 曾造出中國首臺柴油機

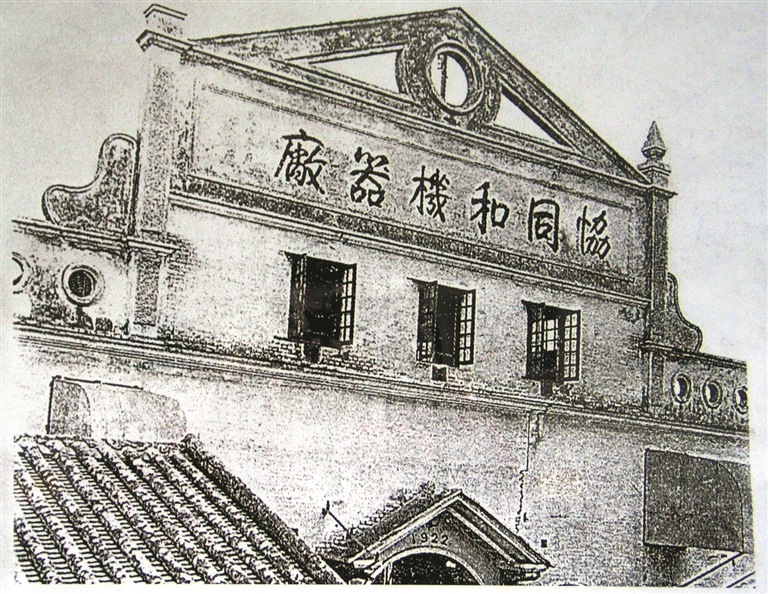

1911年,從事機器維修的陳拔廷、陳沛霖等年輕人在白鵝潭畔的大涌口開辦了一間“協同和碾米廠”,取“協力同心,和衷共濟”之意,主要經營碾米和機器維修。

協同和開辦之初,廠房是租來的,有兩三間敞棚屋,設備有一臺煤氣機和兩部磨米機。誰也沒有想到,在這么簡陋的環境,憑著不起眼的設備,竟然創造了中國工業史上的許多奇跡。

由于技術好、敢創新,協同和碾米機受到市場歡迎。1922年,協同和擴建工廠,并更名為“協同和機器廠”,專營碾米機制造。當時華人商船大多采用鍋爐蒸汽機,機體笨重,行駛很不方便。而外資貨船用的是先進的內燃機動力。這種差距,在陳拔廷和陳沛霖的心中留下深深烙印。有一次,陳拔廷利用為外資運輸公司修船的機會,帶著3名工人,將先進的柴油機工作原理畫成草圖,經過一年多的反復試驗,終于在1915年成功制造出中國第一臺柴油機,扛起了近代民族機器制造業的大旗。由于柴油機質量好,熱銷華南乃至東南亞,到1937年,協同和機器廠已經擁有85臺設備、340名職工,被稱為機器行業“華南第一家”。

在白鵝潭一帶,與陳拔廷一樣扛起廣州近代民族工業大旗的,還有愛國僑商譚禮庭。1904年,他收購了原清朝廣東水師船塢,興建了廣東近代最大的民用船舶修造廠——廣南船塢,打破了洋商的封鎖,在廣州乃至中國近代機器工業歷史上留下精彩的一筆,孫中山曾親自到廣南船塢參觀,這也是后來赫赫有名的廣州造船廠的前身之一。

中華人民共和國成立后,白鵝潭畔崛起了一大批現代工業。20世紀50—60年代,白鵝潭西南、東南兩岸崛起的廣柴、廣船、廣鋼等一批“廣”字頭企業承載了廣州現代制造業最初的光榮與夢想。

離白鵝潭最近的當數廣柴。20世紀50年代,曾經的協同和機器廠實現公私合營,變身“廣州柴油機廠”,翻開了新的歷史篇章,涌現出曾廣杰、馮文駿等一批匠心巨擘,接力前輩敢為人先的拼搏精神。廣柴制造的柴油機,被譽為“輪船心臟”,熱銷全國各地,出口到印度尼西亞、新加坡等地。

而曾經的廣南船塢,在新中國成立初期變身廣州造船廠,成為華南最大的造船基地。20世紀60年代,國家下達任務:建造我國第一型自主設計的“051”型導彈驅逐艦。沒有經驗、缺少技術,但廣州人硬是頂著壓力迎難而上。當時,全國25個省市、3000多家工廠協作,歷時四年多,終于將這艘“海上巨艦”送下水。

在今天的白鵝潭畔,有一座宏信922創意園,置身其中,仿佛踏入一座跨越百年的時空走廊,舊廠房外墻蔓草萋萋,紅磚銹鐵與玻璃幕墻共鳴。這里正是當年的協同和機器廠和后來的廣州柴油機廠舊址。創意園總經理林翔說,“922”不是一個隨便的數字,它來自協同和機器廠的誕生之年。2009年,當林翔和他的團隊接手這片近乎荒廢的廠區時,他們決心重新喚起人們的記憶。“我們把它命名為‘922’,就是要延續廣東工業文化的根脈。”林翔說。如今,柴油機車間成了動畫工作室,倉庫里入駐了創意公司,老榕樹下安放著工業名人的雕像。年輕人在曾經堆滿機床的空間里,用代碼和畫面延續著珠江畔的創造史。

協同和舊廠房 (協同和動力機博物館供圖)

動力機博物館

濱水經濟 世界級商圈

白鵝潭與世界,從未分離過。改革開放后,中國第一家引進外資修建的五星級賓館在白鵝潭拔地而起,成為世界了解中國的窗口。如今,白鵝潭成為廣州市重點打造的世界級地標商圈,這里正以新的風貌,成為別具特色的羊城美景。

改革開放窗口勇立潮頭

白天鵝賓館飲“頭啖湯”

改革開放之后,廣州敢為人先,勇立潮頭,白鵝潭周圍崛起了黃沙水產交易市場、芳村茶葉城等一大批專業市場,勇嘗改革開放的“頭啖湯”。而最有標志意義的當數白天鵝賓館。

在白鵝潭畔,宛若展翅翱翔的白天鵝賓館已佇立了四十余年,是中國內地第一家中外合作的五星級賓館,見證了廣州敢為人先的豪情壯志、乘風破浪的果敢勇毅。

時間來到改革開放初期,國家計劃在京滬穗等地建8家涉外賓館,以更好地接待歸鄉華僑、港澳同胞以及海外賓客。廣州再次搶得先機,在白鵝潭北岸的一片狹長的灘涂上,建起了中國內地第一家中外合作的五星級酒店——白天鵝賓館。白天鵝賓館緊鄰沙面島,沙面原是一片面積為0.3平方公里的沙洲,叫“拾翠洲”。因獨特的地理位置,19世紀中葉,這里成為外國人聚集區。白天鵝賓館建于此,有著不一樣的意義。

當時,建類似的涉外酒店,內地沒有先例可循,建設者們奔赴東南亞、歐美取經,并開創性地把嶺南園林“搬”進大堂。最絕的是那一處“故鄉水”景觀:山石疊水,錦鯉游弋,橋亭相望,一句“別來此處最縈牽”道盡萬千游子心。

當時,其他有些涉外酒店,一般人不許入內,白天鵝賓館卻四門大開。1983年酒店開業當天,上千市民扶老攜幼來“睇新鮮”。從此,廣交會外商在這里下榻,撒切爾夫人、伊麗莎白二世等國賓在此感受中國的發展。而更多尋常百姓也在這里第一次嘗到了西餐、聽到了鋼琴聲、見到了“五星級”的真實模樣。白天鵝賓館像一扇悄然打開的窗,吹進了世界的風,也留住了鄉愁的根。曾有一位老華僑入住白天鵝,在“故鄉水”前面靜立片刻,便已淚流滿面。四十余年過去,白天鵝賓館以敢為人先的勇氣,成為展示中國改革開放的窗口。正如霍英東所說:“白天鵝不僅是一間酒店,更是中國改革開放的見證。”

鵝潭新韻引領浪潮

世界級商圈正啟航

歷史的浪潮,時刻拍打著江岸,給白鵝潭留下了一串串不同時期的印記,濃縮成一部廣州城市發展史。如今,白鵝潭正打造世界級濱水活力區、世界級地標商圈,勇當奔涌千年的弄潮兒。

站在白天鵝賓館南望,對面的白鵝潭大灣區藝術中心宛如一艘巨輪。這棟2024年5月啟用的嶺南文化地標,總建筑面積超14萬平方米,外形酷似一艘停泊在珠江岸邊的輪船,寓意滿載嶺南文化藝術寶盒的巨輪即將揚帆起航。

相比于20世紀80年代整齊式板樓風格,大灣區藝術中心選擇了更具時代特色的多體塊、不規則的建筑藝術風格,以趨于白色的外觀,與隔岸的白天鵝賓館形成對話。從江面船上看,藝術中心猶如一艘巨輪;若高空鳥瞰,又像是三個不同的方形盒子。當走進建筑,則是巨大的拱形,又恰似長虹臥波。可謂“文化巨輪、時光拱廊、云山藝境”。

記者依次走進美術館、文學館和非遺館,享受了一場文化盛宴。美術館共展出中外900余件瑰寶,既有正在展出的畢加索原作《帶鳥的步兵》等世界文化瑰寶,還有一幅幅表現大灣區新面貌的畫作,以細膩的筆觸描繪了城市發展的日新月異。文學館里一本本珍貴的書籍,紙張雖已泛黃,但卻能穿越時空,向人們講述嶺南文學、華僑華人文化等具有鮮明嶺南特色的故事。展示于非遺館的精美工藝品,更是讓人目不暇接,從廣彩到木雕、從廣繡到潮繡,從廣州行花街到潮汕英歌舞,再到粵港澳三地共有的粵劇、武術、醒獅等非遺代表性項目,不僅是嶺南文化的“基因庫”,更是大灣區人共同的“精神家園”。來自珠海的高女士在參觀后感慨地說:“在這里,我能感受到藝術無窮的魅力,每一幅畫、每一件工藝品,甚至每一本文學作品,都在訴說著那個年代里動人的故事。”

記者走出藝術中心,思緒依然沉浸在館內,直到被附近建設的轟鳴聲所打斷。近年來,廣州大力推動白鵝潭一帶高質量發展,規劃出白鵝潭商務區,涵蓋白鵝潭核心區、聚龍灣、花地灣、石圍塘、國際商貿港等片區,引入華潤萬象城、聚龍灣太古里等項目,濱水經濟、智慧商圈、嶺南文脈、總部基地、人居社區,正在編織一個世界級商圈地標。

白鵝潭畔的美麗異木棉

白鵝潭大灣區藝術中心雕塑

鳥瞰白鵝潭

行走其間,“讓世界重回白鵝潭”的標語隨處可見。實際上,千百年來,白鵝潭從未離開世界。從唐宋海上絲綢之路母港到十三行繁華,到近代民族工業以及現代工業的崛起,再到改革開放的窗口,白鵝潭始終勇立潮頭、敢為人先,在每一個時代發展的風口,弄潮逐浪,奔流向海。

“大通煙雨隔云嵐,高閣迢迢碧水涵。借問舳艫遙泊處,順風旗指白鵝潭。”——《珠江竹枝詞》

“珠江上流二里,有白鵝潭,水大而深。”

——《廣東新語》屈大均

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網