保護中小投資者權益是激發市場活力、優化營商環境的法治之義,是接軌國際商事制度,營造法治化、市場化、國際化營商環境的重要舉措。近一年來,國務院、最高人民法院、中國證監會相繼出臺了法規政策文件、司法解釋,對保護中小投資者的相關規則進行了重構和優化,著力為保護公司股東尤其是中小股東權益提供法治保障。

一、什么是“保護中小投資者”指標?

世界銀行全球營商環境評估報告(Doing Business Report,簡稱DB Report),是每年世界銀行對全球 190 個經濟體的營商環境進行橫向與縱向比較的研究報告,覆蓋了影響企業生命周期的 12個指標領域的監管措施。

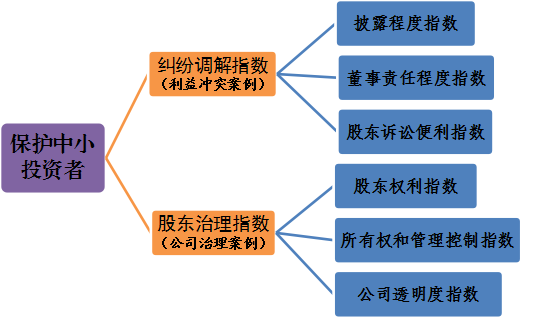

“保護中小投資者”是世界銀行全球營商環境評估的十二大指標之一,下設兩個二級指標,即“糾紛調解指數”與“股東治理指數”。其中,“糾紛調解指數”衡量在利益沖突的情況下中小持股者受到的保護,包括關聯交易的透明度(披露程度指數)、股東對關聯交易提起訴訟及問責(董事責任程度指數)以及股東在訴訟里獲取證據和股東訴訟中的法律費用分擔(股東訴訟便利度指數)三個三級指標;“股東治理指數”衡量在公司治理結構中股份持有人的權利,包括制定公司重大決策時股東的權利(股東權利指數),用于防止不適當的董事會結構和自我固化的保障措施(所有權和管理控制指數)和對公司所有權、薪酬、審計和財務的透明度(公司透明指數)三個三級指標。

二、一起來看看“保護中小投資者”指標的前世今生?

我國已連續兩年被世界銀行評選為全球營商環境改善幅度最大的10個經濟體之一。其中的“保護中小投資者”指標,更是被譽為改革幅度最大的指標之一。DB2018中我國僅排第119名,之后我國從世界銀行評估的方法論入手,詳細研判該指標,吸收借鑒有益制度,對相關法律法規加以修訂,在DB2019中我國排名得到大幅度躍升,排名第64,是進步最快的指標之一。在DB2020中,我國排名再次攀升,為全球第28名。

三、“保護中小投資者”指標有哪些改革舉措?

國務院于2019年10月22日頒布《優化營商環境條例》,是我國為進一步優化營商環境頒布的第一部行政法規。條例規定,國家加大中小投資者權益保護力度,完善中小投資者權益保護機制,保障中小投資者的知情權、參與權,提升中小投資者維護合法權益的便利度。國家推動建立全國統一的市場主體維權服務平臺,為市場主體提供高效、便捷的維權服務。

最高人民法院于2019年4月28日發布《最高人民法院關于適用<中華人民共和國公司法>若干問題的規定(五)》,對中小投資者權益保護相關制度進行完善:一是明確履行法定程序不能豁免關聯交易賠償責任,同時賦予符合條件的股東依法請求法院確認關聯交易合同無效或者撤銷該合同的權利;二是對董事職務的無因解除進行了規范,厘清董事與公司的關系,強調董事職務解除的隨時性與無因性,進一步增強了股東的權利;三是在司法解釋四的基礎上,進一步提出了公司完成利潤分配的時限要求;四是建立有限責任公司股東重大分歧解決機制,強調法院在相關案件審理中強化調解,引導股東協商解決分歧,保障公司正常經營。

中國證監會按照相關要求,牽頭開展提升“保護中小投資者”指標排名工作,于2019年4月17日發布《關于修改〈上市公司章程指引〉的決定》,隨即上交所、深交所也對其股票上市規則進行了修改,從多個方面著力保護中小投資者權益:一是新增了董事每屆任期不得超過3年的規定,并且明確股東大會可在董事任期屆滿前解除其職務;二是規定了上市公司控股子公司不得取得該上市公司發行的股份,因特殊原因持有股份的,子公司原則上也不得對其持有的股份行使表決權;三是規定股東大會應當按規定設置會場和網絡投票方式,為股東參加股東大會提供便利。除了健全相關制度,中國證監會還設立了“5·15全國投資者保護宣傳日”,并且發布《投資者保護典型案例匯編》,引導中小投資者強維權意識、掌握維權知識。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網